Florimont : sur le terrain

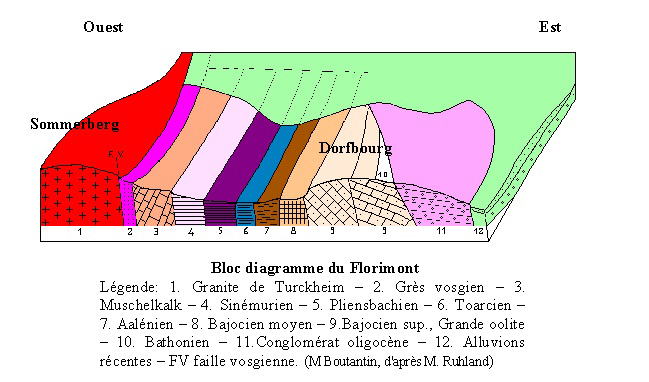

Vue générale sud du site du Florimont sous forme de bloc diagramme

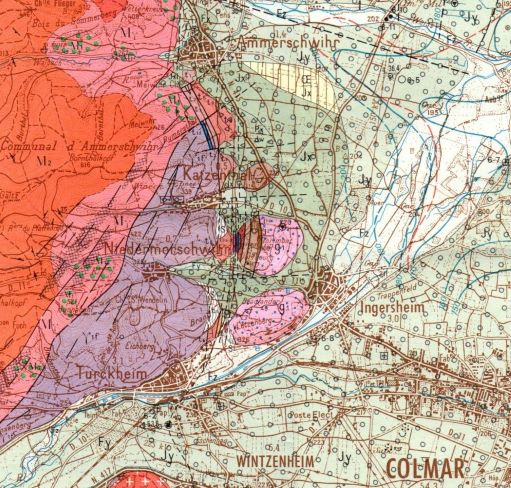

Extrait de la géologique de Colmar-Artolsheim (1/50000)

Un paysage très diversifié

On y trouve un paysage très diversifié se divisant en 4 secteurs, d’Ouest en Est :

- Le plus haut sommet porte le nom de Sommerberg, coté Vosges, qui veille sur le pittoresque village de Niedermorschwihr ;

- La double pente encadrant le col emprunté par la fameuse « Route des vins d’Alsace » qui vient de Katzenthal ;

- La colline boisée du Dorfbourg, entaillée par une ancienne carrière dite du Florimont ;

- La plaine d’Alsace ou fossé rhénan.

Une géologie très particulière

Ce paysage s’explique par la géologie locale :

- Le secteur est découpé en petits compartiments par des failles Nord-Sud dont la faille Vosgienne ;

- Les roches changent rapidement de nature, essentiellement magmatique et sédimentaire ;

- Les roches dures comme les granites et les calcaires ont mieux résisté que les roches tendres comme les marnes.

Des hommes à la manœuvre

Les hommes ont exploité ce paysage :

- La vigne, plante peu exigeante, trouve une exposition favorable ainsi que des terrains de nature variée permettant la culture de cépages différents ;

- Mais la pente est parfois forte, 30%! Il fallu developper des trésors d’ingéniosité pour arriver à cultiver ces terrains qui forment aujourd’hui, vus du ciel, de véritables tableaux.

- La carrière du Florimont aujourd’hui abandonnée et inaccessible fournissait un très beau et résistant calcaire blanc.

Des roches très variées

- Le granite du Sommerberg, mis en place à de très grandes profondeurs lors de plissements hercyniens, 320 Ma environ, a été ramené en surface au cours du temps grâce à l’érosion de la couverture sédimentaire ;

- Les roches sédimentaires permettent de reconstituer le milieu de formation ainsi que la géographie du passé. On y trouve des blocs de grès (mais pas d’affleurements) attestant d’un dépôt sur une plateforme continentale ; puis des calcaires et des marnes correspondants à des dépôts marins que les fossiles permettent de dater.

Le granite à deux micas de Turckheim

- C’est un granite à deux micas, orienté ou non, dit de Turckheim.

- Il date du Viséen supérieur, 320 Ma.

- Il est fréquemment rubéfié (couleur rouge due à la cristallisation d’hématite libérée par altération) ou jaunâtre à grains de taille variable.

- Son débit régulier en bancs et le fait que quelques secteurs montrent une certaine orientation suggèrent des caractères granito-gneissiques.

- Dans sa partie méridionale, il se charge d’enclaves de Culm fortement métamorphisé ce qui lui confère un caractère magmatique tardif. Source: page 10 du livret de la carte.

Photo en vue large du Granite de Turckheim: on devine une lentille à gauche.

Photo en vue rapprochée du Granite de Turckheim

Photo en vue rapprochée des failles du Granite de Turckheim

Granite à deux micas de Turckheim en gros plan

Granite à deux micas de Turckheim altéré.

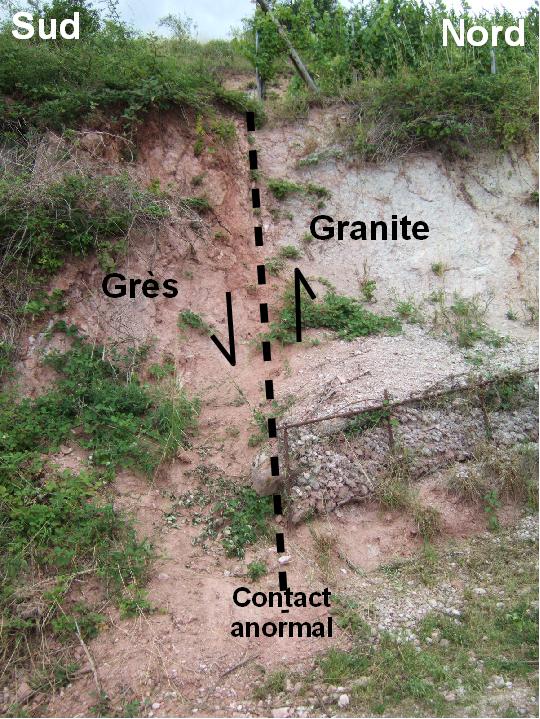

Vue de la route menant au contact anormal entre granite et grès

Le contact anormal Granite/Grès:

- C’est un contact tectonique qui s’est formé par le jeu de la faille vosgienne.

- Le compartiment gréseux ne repose pas sur le granite, il jouxte le granite qui est plus haut que lui dans le paysage.

- La couche de grès est donc descendue par rapport au massif granitique.

- Le rejet de la faille vosgienne est, dans ce secteur, estimé à plus de 1000 m.

- L’affleurement n’est pas très joli car recouvert de végétation mais on devine bien grâce à la couleur où se trouvent les deux roches.

- Pour voir de beaux grès vosgiens, il faut descendre et l’observer au niveau des murs de soutènement (Voir photo chapitre suivant).

Grès des Vosges altéré, prélevé au niveau du contact grès/granite du Sommerberg.

Le grès des Vosges:

- Nous sommes maintenant au Mésozoïque, au tout début, au Trias, et on observe une roche formée au Buntsandstein (= sable coloré) moyen.

- C’est le grès vosgien qui forme l’essentiel des reliefs.

- Il peut atteindre par endroit 180m d’épaisseur.

- C’est une formation détritique essentiellement gréseuse, assez grossière.

- Il formé de grains de quartz arrondis réunis par un ciment silicono-ferrugineux.

- Il contient 15% de fragments de feldspaths potassiques alors que toute trace de muscovite est absente.

- Des galets de quartz blanc ou noir et des lentilles d’argiles rouges sont disséminés dans la masse.

- Ces grès sont disposés en bancs épais de 0,50m à 6m.

- La stratification est oblique ou entrecroisée, le plus souvent horizontale.

- Aucun fossile n’a été observé. Il repose soit sur les roches cristallines du socle, soit sur des lambeaux permiens.

- Ces données permettent de réfléchir sur l’origine de cette roche.

- Source: page 13 du livret de la carte.

Photo d'une variété de grès visible au niveau d'un mur de soutènement.

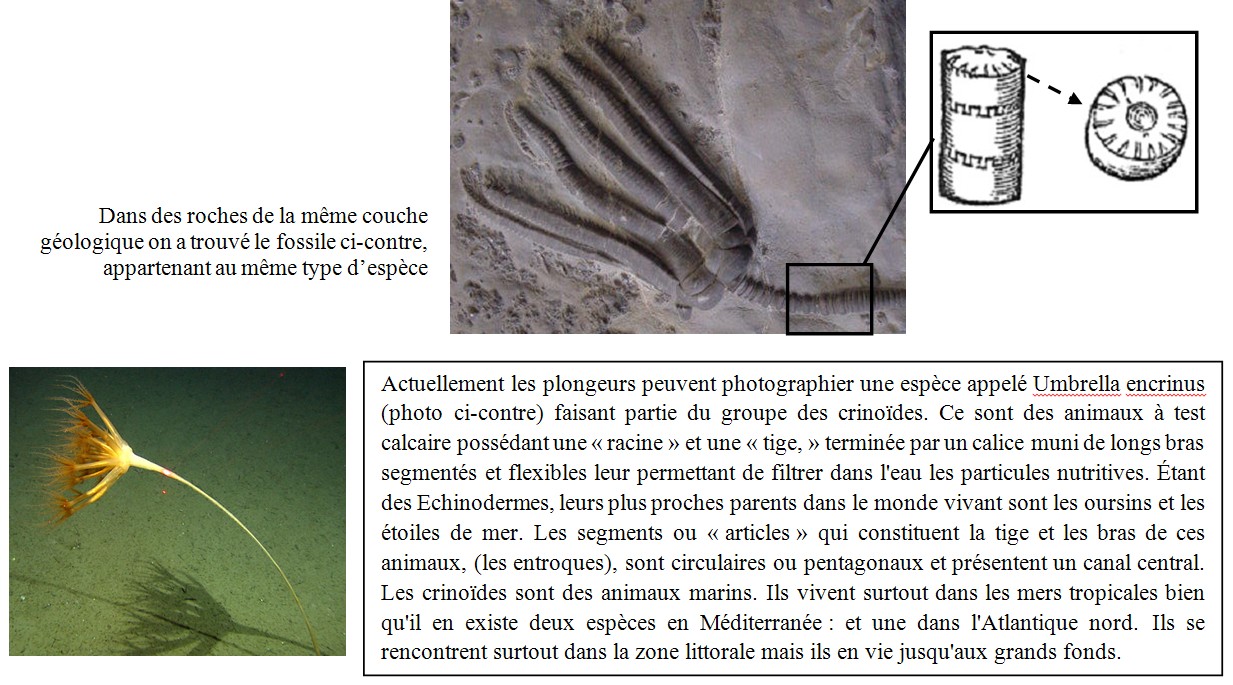

Le calcaire à Entroques:

- Toujours au Trias mais après le Buntsandstein, nous sommes maintenant dans un calcaire formé au Muschelkalk, et plus précisément, sa partie supérieure.

- Ce calcaire à entroques qui fait 10 à 15 m d’épaisseur forme presque toujours un relief vigoureux dans le paysage, et c’est aussi le cas ici.

- Cet affleurement en bande étroite morcelé par des failles transverses est localisé le long de la faille vosgienne. (Revoir le bloc diagramme)

- Le calcaire est massif, compact, bleuté à jaune sale par altération disposé en bancs métriques.

- Certaines roches sont pétries d’articles et de tiges d’Encrines facilement reconnaissables lors d’une cassure fraîche mais attention aux éclats.

Photo du Calcaire à entroques permettant d'apprécier le redressement des couches.

Agrandissement de la photo précédente.

Entroques visibles dans le calcaire

La cassure fraîche laisse entrevoir des ronds correspondants à des débris de tiges de crinoïdes

Les couches de Calcaires et de Marnes:

- Elles se sont formées au Lias, de l’Hettangien à l’Aalénien (Retourner sur le bloc diagramme).

- Elles donnent un sol lourd et sombre.

- Là, pas d’affleurements spectaculaire, et pour cause: les roches meubles n’arrêtent pas d’être surcreusées par la pluie et le passage des tracteurs lors du renouvellement de la vigne.

- C’est donc l’explication de la présence d’un point bas dans le paysage: le col emprunté par la route qui mène de Turckheim à Katzenthal

- A l’automne, des blocs d’argile sont plus visibles qu’au printemps.

- On ne voit pas facilement les fossiles de gryphées pour l'Hettangien, ni de fossile d’ammonites du Pliensbachien ou du Toarcien.

- Pour contourner cet écueil et pouvoir aborder la notion de fossile stratigraphique, il existe au Musée d’Histoire Naturelle de Colmar une belle collection de fossiles de ces étages.

- J. Schirardin (1914, 1938 et 1960) a établi une zonéographie fine du Toarcien avec 11 espèces d’Ammonites.

Un aperçu des blocs argilo-calcaire que l'on peut ramasser au sol; à l'automne, on en voit davantage.

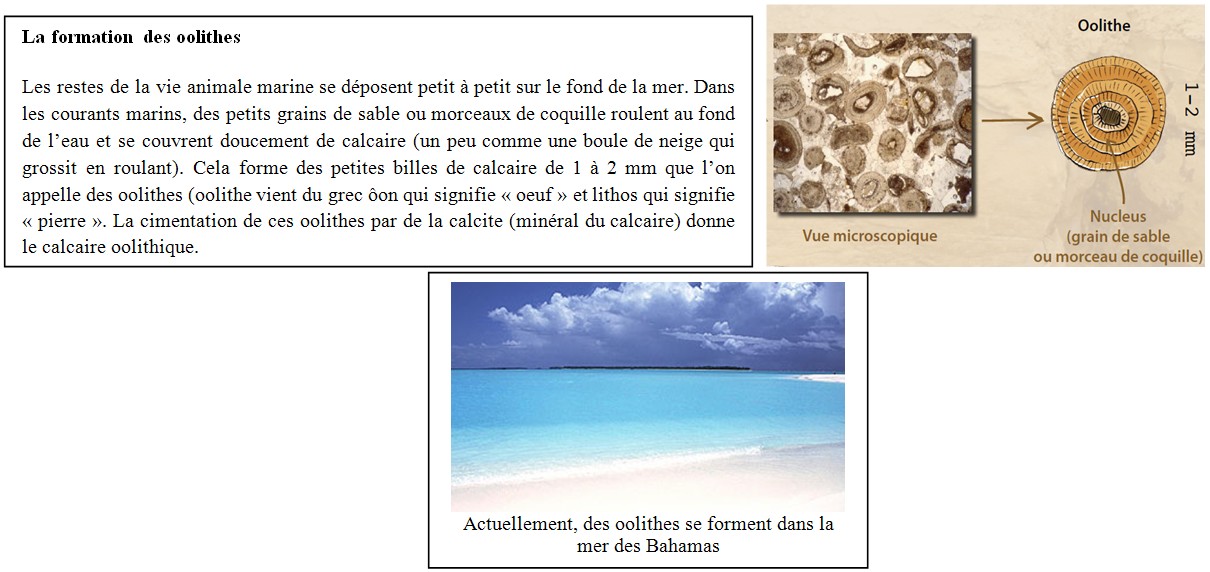

Le calcaire oolithique:

- Nous sommes au Bajocien supérieur.

- Cette formation bien connue dans le paysage alsacien porte le nom de « Grande oolithe ».

- Ce faciès remarquable se développe puissamment et recouvre les deux dernières zones à Ammonites, zones à Garantina garanti et à Parkinsonia parkinsoni.

- Ce sont des bancs métriques compacts de calcaire blanc.

- Les oolithes, qui ne sont pas des oeufs mais des billes de calcaires, se forment dans des milieux de moyenne profondeur assez agités à partir d’un nucléus, un peu comme une perle, puis se déposent sur le fond lorsqu’ils sont trop lourd.

- La carrière n'étant pas accessible, il conviendra de faire observer cette roche au niveau de murs de soutènement ou bien au sol.

Photo d'un calcaire oolithique où l'on devine les oolithes.

Tableau récapitulatif des roches rencontrées sur le site du Florimont

| ROCHE | PÉRIODE | ÂGE(Ma) | MILIEU DE FORMATION |

| GRANITE de Turkheim | VISÉEN | -320 | Roche magmatique, mise en place en profondeur, fin de l'orogénèse hercynienne |

| GRÈS vosgien | BUNTSANDSTEIN | -245-241 | Dépôt détritique, milieu continental fluviatil par érosion d'un massif montagneux |

| CALCAIRE à entroques | MUSCHELKALK | -241-235 | Dépôt en milieu marin peu profond, ancien récif, colonies de lys, eaux calmes et tsunami |

| CALCAIRE à oolithes | BAJOCIEN | -173-166 | Dépôt en milieu marin, mer peu profonde, agitée et chaude, lié à l'émersion définitive de la région |

| CONGLOMÉRAT | OLIGOCÈNE | -35-23 | Dépôt côtier de bordure de bassin lacustre à lagunaire, érosion continentale, consécutive à l'ouverture du fossé rhénan |

Vocabulaire:

- Culm: nom gallois désignant un charbon. Faciès détritique du Carbonifère inférieur s’opposant aux faciès calcaires.(Page 83)

- Encrine : du grec dans et krinon, le lis. Terme employé parfois comme synonyme de calcaire à entroques. (Page 106)

- Encrinus : du grec dans et krinon, le lis. Genre d’échinoderme du groupe des Crinoïdes. (Page 106)

- Entroque : du grec dans et trokhos, disque. Débris de tige ou de bras de crinoïdes reconnaissable à leur symétrie d’ordre 5, leur canal central et leur cassure brillante correspondant à un clivage cristallin de calcite. Les calcaires à entroques en sont entièrement formés. (Page 106)

- Rubéfaction: du latin rubefacere, rendre rouge. Coloration en rouge des sols ou de la surface de certaines roches due à la cristallisation d’oxydes de fer (Hématite surtout) libérés par l’altération. (Page 263)

Éléments de bibliographie:

- Notice de la carte géologique au 1/50 000 de Colmar, BRGM.

- La géologie du massif vosgien et du fossé rhénan.

- Parc Naturel régional des Ballons des Vosges, 2009.

- 7eme congrès français de sédimentologie, ASF, livret des excursions, 1997.

- Les roches bavardes 1 de Martial Boutantin, disponible au Musée d'histoire naturelle de Colmar.

- Parc Naturel régional des Ballons des Vosges, 1998.

- Dictionnaire de géologie, Foucault et Raoult, 4e édition.