La potasse d’Alsace, un siècle d’exploitation (1904–2002)

« La potasse »

Mot d’origine néerlandaise (potasch) qui signifie « cendre du pot » et désigne le carbonate de potassium que l’on obtenait à partir des cendres de bois : on faisait lentement couler de l’eau sur des cendres de bois brûlé puis la solution obtenue était mise à bouillir dans des grands pots jusqu’au dépôt d’un solide blanc que l’on utilisait comme engrais. Par un glissement de sens, on appelle « potasse » la potasse caustique (KOH) puis les sels de potassium des engrais (essentiellement le chlorure de potassium KCl) et enfin les minerais qui contiennent des sels de potassium.

1. Caractéristiques du gisement

Document 1 - Répartition de la potasse

Document 1 - Répartition de la potasse

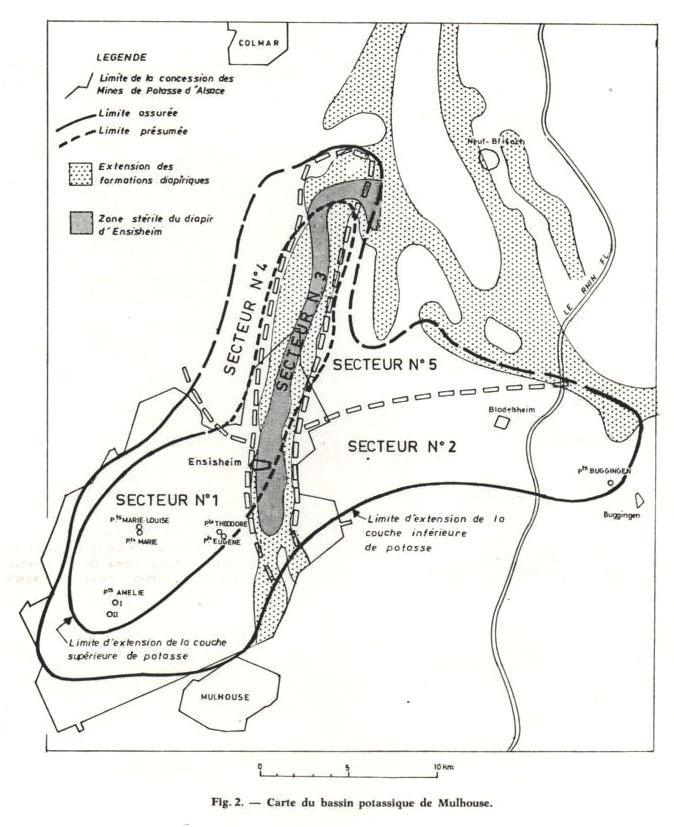

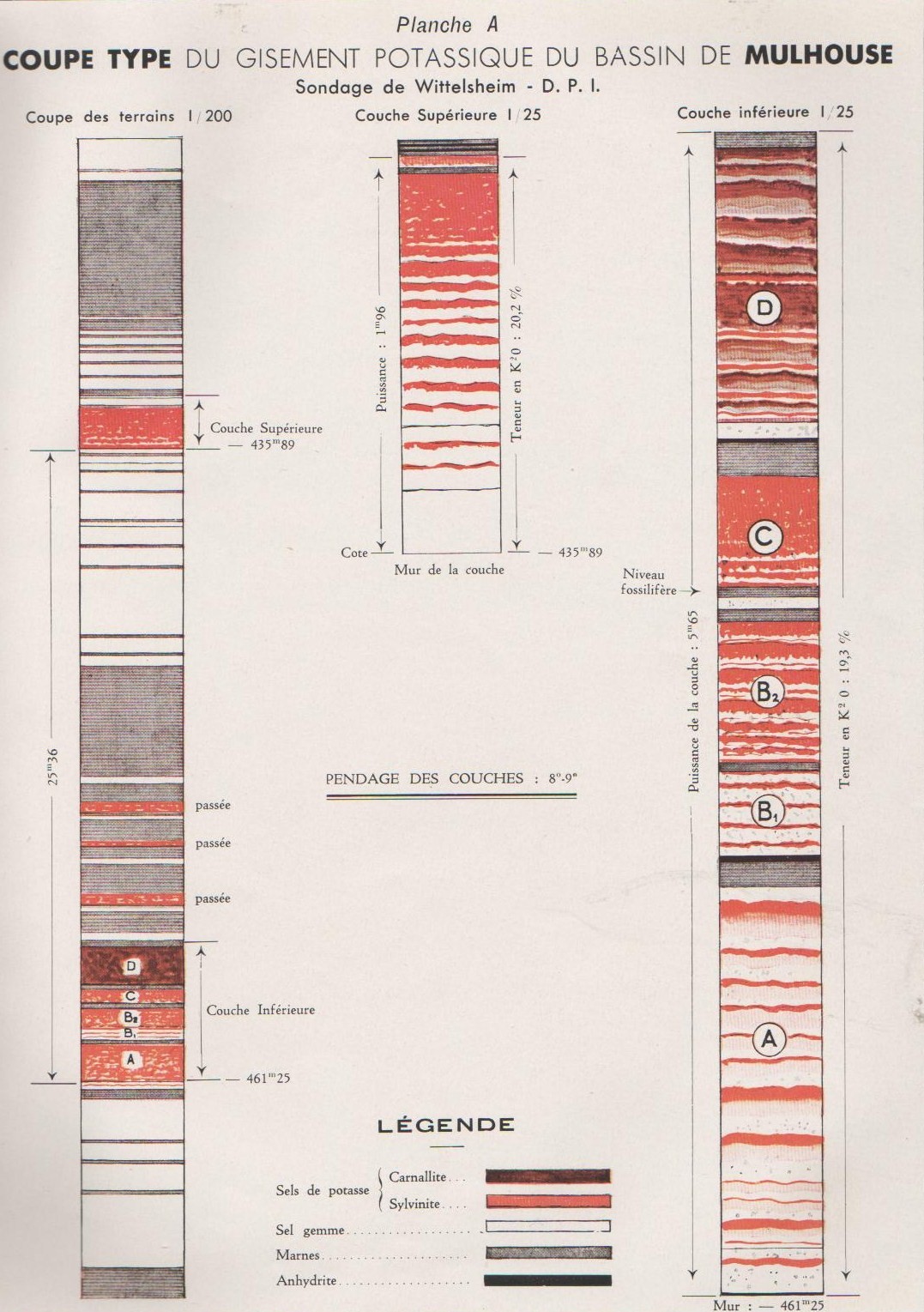

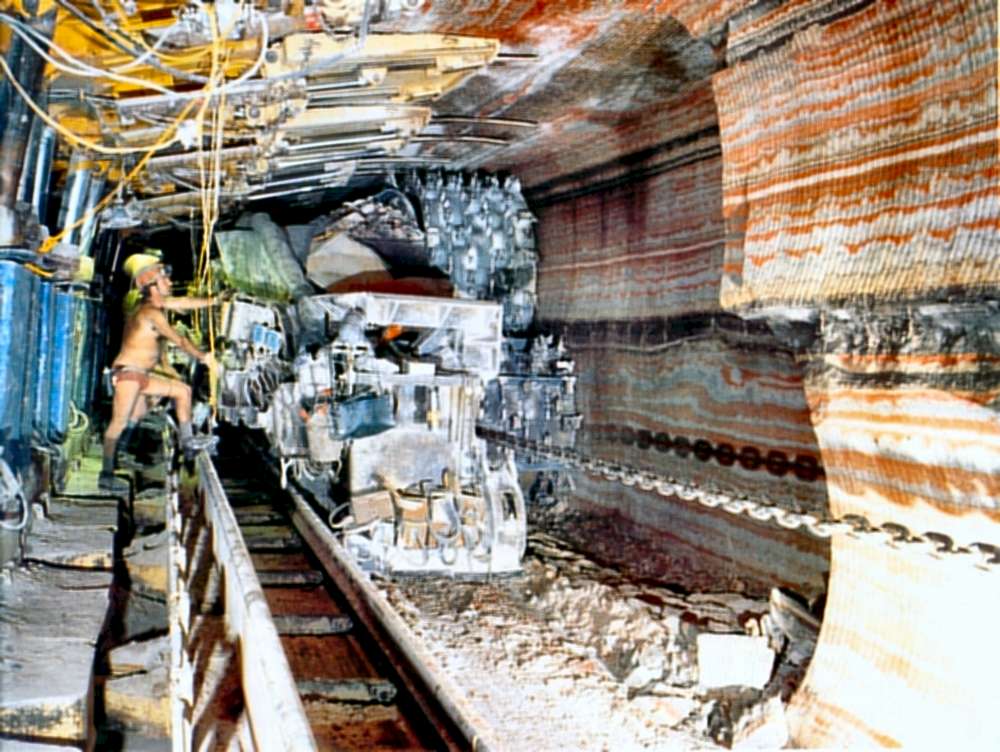

Couvrant une superficie de 203 km2 (photo 1), à des profondeurs allant de 450m à 1150m, il est constitué de deux couches distantes d’environ 20m, d’un minerai de sylvinite (sylvine KCl + halite NaCl) contenant 25% de chlorure de potassium KCl, 60% de chlorure de sodium NaCl et 15% d’insolubles (marnes et anhydrite). Ces deux couches d’épaisseur comprise entre 1 et 5m (photo 2) font partie d’un dépôt salifère de plus de 1500m d’épaisseur comprenant des alternances de bancs de sel gemme, de marnes et d’anhydrite. On parle de séquences évaporitiques. Les couches de potasse sont situées à 30m de la base de la zone salifère supérieure (Rupélien – Oligocène inférieur)

Document 2 - Coupe Maikovsky

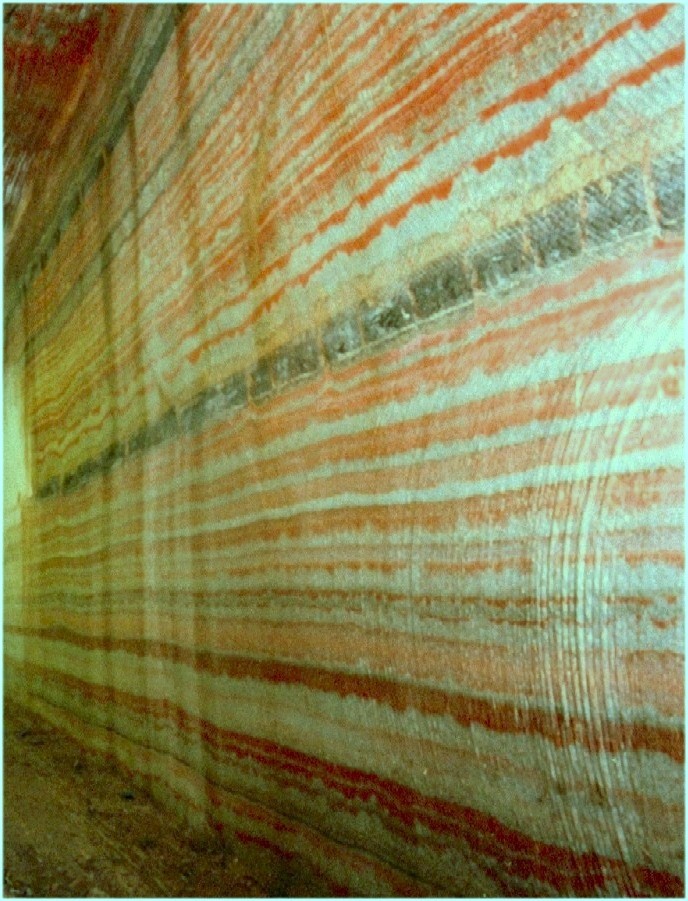

La couche supérieure est formée de gros cristaux de sylvine (KCl), rose pâle assez irréguliers avec des cristaux blancs à gris de halite (NaCl). Sa puissance moyenne est de 1,24m. La couche inférieure, beaucoup plus épaisse (jusqu’à 5,65m) contient un succession régulière de sillons de quelques centimètres chacun, alternance d’insolubles gris (marnes, dolomie, anhydrite), de halite blanche et de sylvine rose saumon. La couleur rose des cristaux de sylvine est due à une mince pellicule d’oligiste (oxydes de fer) qui se dépose sur les cristaux en formation. Plus les cristaux sont petits, plus la couleur rose est intense, (le KCl pur cristallise en cubes transparents comme le sel NaCl). Le toit de la couche inférieure est formé, par endroits, d’ un peu de carnallite (KCl, MgCl2, 6H2O).

Document 3 - Potasse fond taille

Document 4 - Sylvine blanche

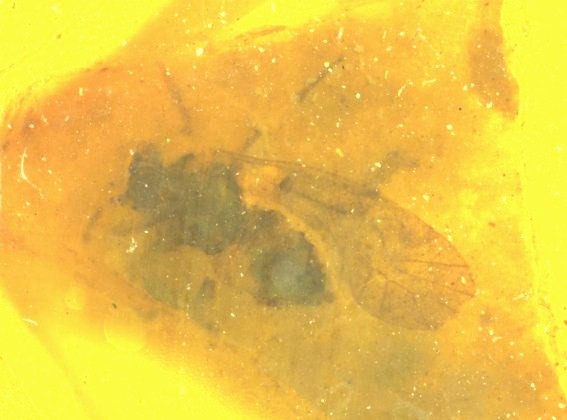

Les fossiles sont exceptionnels dans de tels gisements. Toutefois, une faune particulièrement bien conservée a été découverte dans une couche marneuse d’un des sillons potassiques de la couche inférieure de potasse (entre les niveaux B2 et C). Elle est principalement représentée par les insectes dont on a retrouvé 737 exemplaires, surtout des hémiptères, des hyménoptères et des diptères. Certains de ces spécimens sont visibles au musée minéralogique géré par l’association Kalivie dans l’ancien carreau minier Joseph-Else à Wittelsheim (68) (voir photos 5 et 6)

Document 5 - Diptère

Document 6 - Diptère

2. Origine du gisement

La potasse est une roche évaporite qui se forme par précipitation chimique à partir d’une solution sursaturée (qui contient plus de sels minéraux qu’elle ne peut en dissoudre). La concentration de telles saumures se fait en général dans des lagunes fermées épisodiquement reliées à l’eau de mer ou dans des bassins continentaux soumis à une très forte évaporation, en climat aride mais pas nécessairement chaud (les lacs salés des Andes ont des moyennes annuelles de température très basses).

L’évaporation de l’eau de mer entraine la précipitation d’une séquence spécifique de minéraux évaporites : au fur et à mesure que les sels se concentrent, le calcaire précipite puis à 74% d’évaporation, le gypse CaSO4, 2H2O, ensuite, à 91% le sel halite NaCl et enfin à 98% on obtient une cristallisation ultime des sels de potassium et magnésium sous forme de carnallite (KCl, MgCl2, 6H2O). La précipitation des minéraux évaporites peut aussi se faire dans des grandes lagunes ou lacs non reliés à la mer, où l’évaporation est supérieure à l’alimentation en eau. La salinité peut devenir très forte pendant une longue période, particulièrement dans les couches profondes. Les cristaux précipitent et s’accumulent au fond du bassin. En fonction de la salinité et des variations de température, c’est l’un ou l’autre minéral de la séquence qui précipite. Les sels de potassium sont les plus rares car leur précipitation demande des conditions extrêmes de concentration de la saumure. A salinité égale, la température semble jouer un rôle dans la précipitation de la potasse car le KCl est très soluble à chaud et beaucoup moins à froid.

Document 7- Lac potassique

Document 7- Lac potassique

Le gisement alsacien est lié à la formation du rift intracontinental ouest-européen. Le segment méridional du fossé rhénan est structuré en sous-bassins séparés par des seuils (carte 7). Seul le bassin de Mulhouse a permis le dépôt de deux couches de potasse (sylvinite, KCl + NaCl) intercalées dans une épaisse sédimentation saline. Sur 1500m d’épaisseur, on distingue des alternances de dépôts évaporitiques qui ont accompagné la subsidence du fossé rhénan à partir de l’Eocène moyen. Cette importante formation est divisée en 3 zones salifères ( inférieure, moyenne et supérieure). Les deux couches de sylvinite se sont déposées à la base de la zone salifère supérieure, au début du Rupélien, autour de 32 millions d’années. La nature marine ou continentale des saumures à l’origine de ce gisement est très controversée mais aujourd’hui les arguments en faveur d’une formation continentale semblent dominer : la faune et la flore retrouvées dans les couches marneuses intercalaires indiquent des environnements d’eau douce à saumâtre comme les marnes à hydrobies et planorbes ainsi que la couche à insectes citée ci-dessus. La formation de sylvinite primaire et non de carnallite va dans le même sens.Il en est de même pour la composition isotopique du soufre des sulfates qui est nettement inférieure à celle de l’eau de mer de l’époque (cf « les évaporites » Marie-Madeleine Blanc-Valleron, chez Vuibert). Enfin les derniers travaux de Philippe Duringer semblent écarter la possibilité d’une venue marine à cette époque.

Document 8 - Sillons potassiques

Les deux couches de potasse du bassin de Mulhouse sont caractérisées par une cyclicité régulière de sillons potassiques (photo 8). On distingue jusqu’à 26 sillons dans la couche supérieur et une cinquantaine de sillons d’épaisseur variable dans la couche inférieure avec des intercalations de marnes et anhydrite qui séparent la couche en 4 sous-unités, A, B, C et D. Chaque sillon est formé d’une base de minéraux insolubles(marnes et anhydrite) gris foncé surmontée d’une couche de cristaux de halite blanche puis de cristaux de sylvine rose. La base de la couche rose est irrégulière, intriquée dans la halite tandis que la partie supérieure est très rectiligne comme si elle avait subi un lessivage. Cette disposition particulière pourrait s’expliquer par une formation saisonnière avec une alternance de saison chaude et sèche et d’une saison froide puis plus humide. Lors de la saison chaude et sèche, l’évaporation croissante permet la cristallisation de l’anhydrite puis du sel. A la fin de cette saison, la concentration des saumures est maximale et le refroidissement permet la cristallisation de la sylvinite au dessus du sel. La limite nette et horizontale de la sylvine correspond à une dissolution partielle en saison plus humide qui sera suivie d’un dépôt de marnes. Ces dépôts n’ont pas lieu tous les ans : on peut repérer dans certains niveaux d’insolubles plus épais des alternances microscopiques de dolomies (MgCO3), marnes et anhydrite qui représentent des centaines de cycles saisonniers correspondant à des années moins sèches. C’est pourquoi le nombre de sillons ne permet pas de donner une durée du dépôt.

3. L’exploitation du gisement de sylvinite

Les conditions de précipitation des cristaux de sylvine étant rarement réunies, le gisement alsacien était le seul gisement de potasse de France.

Document 9 - Amelie Zurcher

Il a été découvert par hasard en 1904 par Amélie Zürcher (photo 9) et Joseph Vogt qui recherchaient du charbon ou du pétrole au nord de Mulhouse. Leur forage montra l’existence d’une couche rose foncé à 630m de profondeur au milieu de centaines de mètres de sel plus ou moins blanc. Cette couche était de la sylvinite, importante source de potassium. Une série de sondages régionaux montra que le gisement couvrait une superficie de 203 km2 au nord de Mulhouse et qu’il contenait environ 25% de KCl. Il était donc parfaitement exploitable.

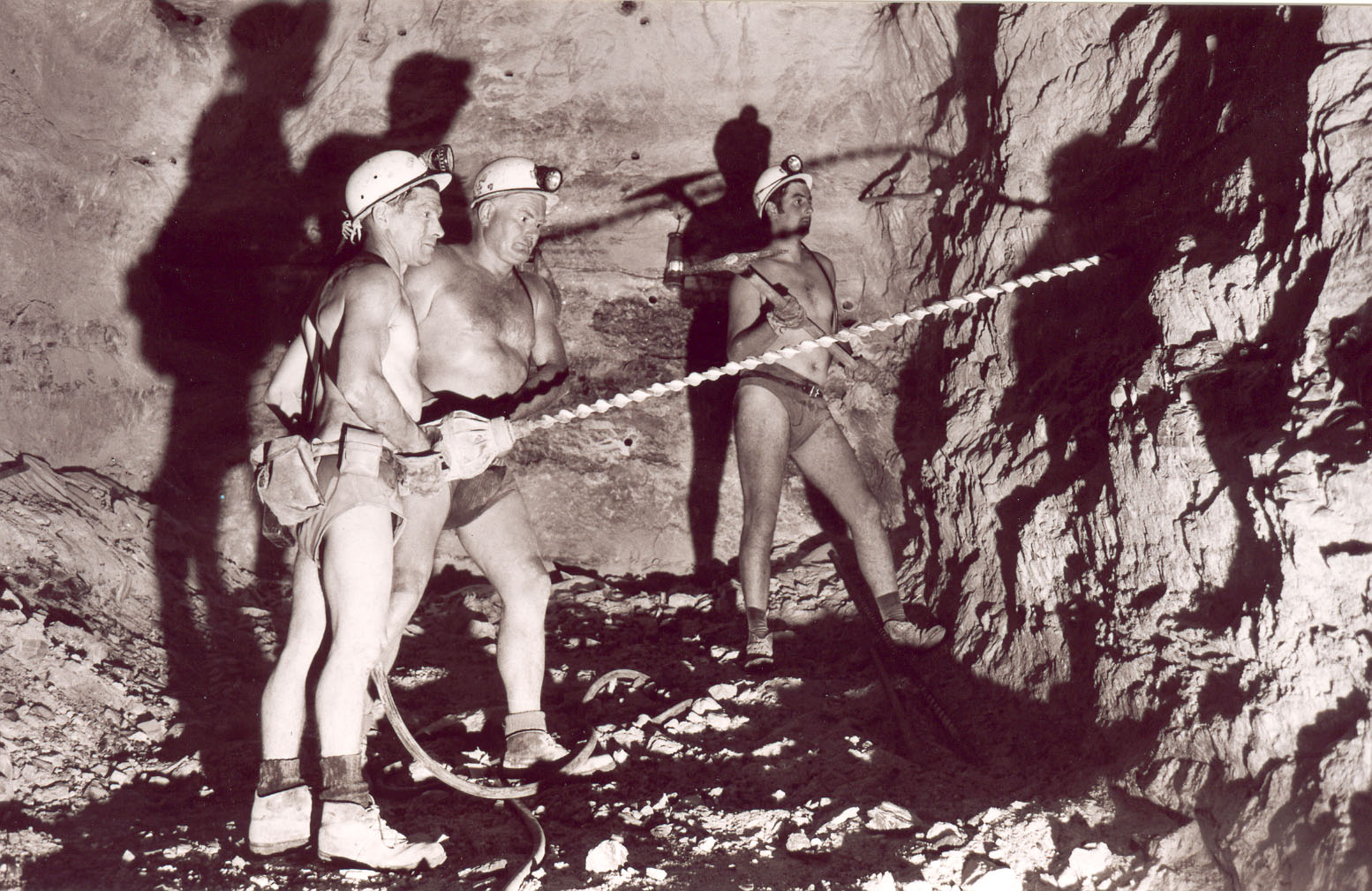

La production de potasse démarra en 1910 à la mine Amélie à Wittelsheim. Le gisement fut divisé en concessions qui possédaient chacune leurs puits (normalement deux puits, un puits d’entrée d’air où circulait le personnel et un puits de sortie d’air qui permettait la sortie du minerai) et leurs installations, l’ensemble formant un carreau minier. Les conditions d’exploitation étaient difficile du fait de la profondeur des deux couches (entre 600m et 1150m) et de la chaleur qui régnait à ces profondeur : le bassin potassique est situé dans le rift rhénan, zone très amincie de la croûte terrestre avec un bombement du Manteau supérieur, dont le degré géothermique est très anormal (à 1000m de profondeur la température est de 55°C au lieu de 35°C dans d’autres mines).

Document 10 - MDPA ventilateur

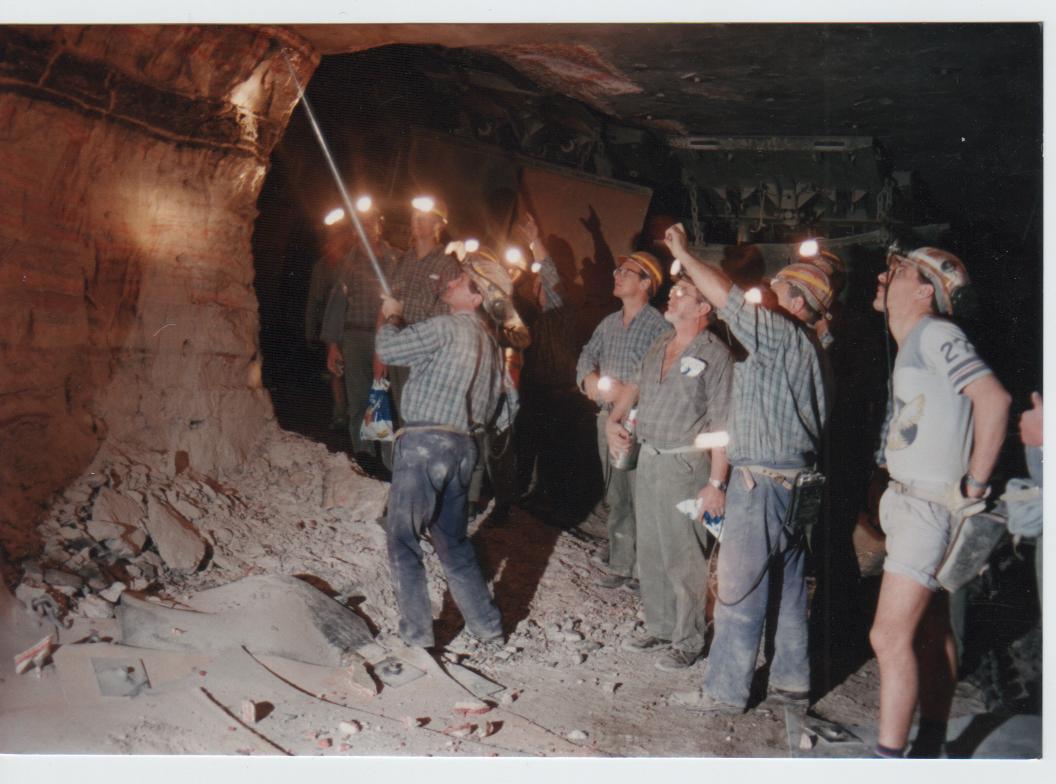

Document 11 - MDPA fond

Il fallait donc ventiler fortement les galeries (photo 10) puis, dans les dernières années d’exploitation, les climatiser. L’autre principal danger, outre les risques d’éboulement (photo 11), provenait du risque d’explosion dû au grisou (méthane) qui pouvait se dégager à tout moment. Les mineurs ne se séparaient jamais de leur lampe de sécurité qui permettait d’en détecter la présence grâce à la hauteur de la flamme (photo12).

Document 12 - Lampe de mineur

Document 12 - Lampe de mineur

Diverses sociétés minières ont assuré le début de l’exploitation, alternativement françaises et allemandes puis après la dernière guerre, les MDPA (mines des potasses d’Alsace) ont continué seules l’exploitation jusqu’à l’épuisement du gisement en 2002.

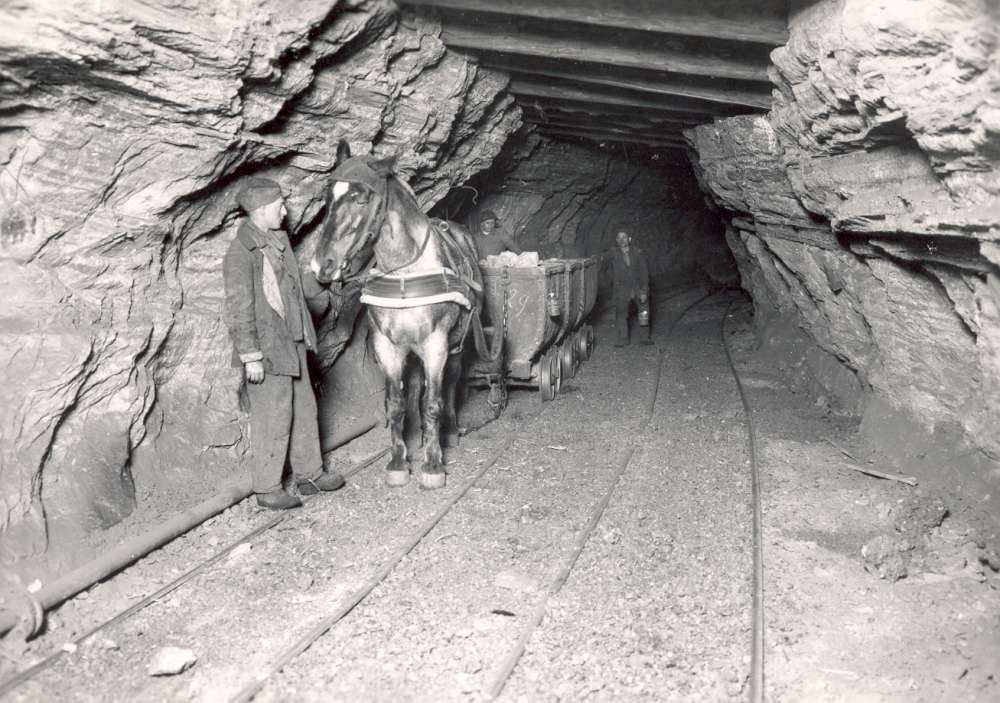

Document 13 - Chevaux des mines 1920

Document 14 - Mines de potasse 1920

Document 15 - Fond 1950

En 100 ans les techniques ont beaucoup évolué entre le travail aux explosifs et à la pelle d’avant guerre (photos 13, 14 et 15) et les haveuses intégrales des dernières années qui pouvaient fraiser le minerai sur toute sa hauteur et 250m de long à chaque passage (photo 16, 17). Vous pouvez trouver tous les détails concernant les techniques d’exploitation minière sur le site de l’association Kalivie.

Document 16 - Haveuse

Le minerai remonté à la surface devait être traité pour séparer ses différents constituants. Seul le KCl était valorisé et vendu ainsi que le brome contenu dans la sylvine à hauteur de 0,35% et une toute petite partie du sel gemme (halite) vendu comme sel de déneigement. Le minerai était d’abord broyé, les insolubles (marnes et anhydrites) stockés sur des terrils, restait à séparer le KCL du NaCl et récupérer le brome. La séparation des deux sels se faisait par deux méthodes :

- Traitement thermique par dissolution à chaud et recristallisation à froid en utilisant la différence de solubilité des deux sels (le NaCl se dissout bien dans l’eau quelle que soit la température tandis que le KCl est beaucoup plus soluble à chaud qu’à froid (137g/l à 25°C et 265g/l à 95°C) (document 17). La sylvinite broyée passait dans des dissolveurs chauffés à la vapeur à 106° au contact d’une eau mère saturée en NaCl qui ainsi ne dissolvait que le KCl. Puis par refroidissement seul le KCl cristallisait et se déposait au fond des bacs. Récupéré et séché il était stocké et vendu. Par ce traitement, il perdait sa couleur rose et devenait blanc, sa couleur naturelle.

Document 17 - Taille, havage integral

- Traitement par flottation, à froid. Le procédé consistait à introduire dans des cellules de flottation, un réactif qui se fixait sélectivement sur les cristaux de KCl et, par insufflation d’air, à provoquer la formation de bulles qui enrobaient ces grains en les faisant flotter à la surface tandis que les cristaux de NaCl tombaient au fond des bacs. Cette mousse était raclée et séchée. Les cristaux ainsi séparés restaient rose-saumon, couleur du minerai. Le KCl produit par les MDPA était donc soit blanc, soit rose, selon le procédé de séparation (photo 18).

Document 18 - Diagramme Van T'Hoff

Document 18 - Diagramme Van T'Hoff

4. Utilisation de la potasse

90% de la production des MDPA était utilisé pour la fertilisation en agriculture.

Le potassium est un des 3 éléments clés des besoins minéraux des plantes (N,P,K). C’est donc un engrais essentiel (photo 19). Le potassium est présenté sous forme de chlorure de potassium en granulés plus ou moins fins. Il peut aussi être transformé en sulfate de potassium pour certaines cultures qui ne tolèrent pas le chlore, en nitrate de potassium, en phosphate de potassium (engrais binaires) ou en engrais complexes.

Document 19 - Granules KCL blancs ou roses

Document 19 - Granules KCL blancs ou roses

La production des MDPA était constituée essentiellement de KCl sous les formes suivantes :

- KCl standard (grains inférieurs à 1mm) utilisé pour la fabrication d’engrais complexes.

- KCl granulé (taille comprise entre 1,6 et 4,5 mm) utilisé pour l’épandage direct en culture.

- KCl d’une grande pureté pour des usages spéciaux en pharmacie et industrie alimentaire (chocolat, café…)

Utilisation industrielle : Les sels de potassium sont aussi utilisés dans certaines industries, savonnerie, verrerie, pour l’affinage de l’aluminium et la préparation de la soude caustique. La production de la potasse alsacienne a eu une grande importance économique pour la région mulhousienne en permettant le développement du Bassin Potassique (les mines de potasse employaient plus de 9000 personnes en 1970). Les MDPA ont construit 19 cités minières avec plus de 7200 logements en maisons individuelles ou jumelées qui assuraient à chaque mineur un logement gratuit entouré d’un jardin de 4 à 5 ares ainsi que des équipements collectifs. La potasse alsacienne a largement contribué à l’essor de l’agriculture française en permettant une augmentation spectaculaire des rendements des cultures.

Document 20 - Affiche potasse

Document 20 - Affiche potasse

Bibliographie - Contribution à l’étude paléontologique et stratigraphique du Bassin Potassique d’Alsace de Vinceslav Maïkovsky (thèse de 1941) - Géologie du Bassin Potassique d’Alsace – Lucette Lagneau-Hérenger (1965) - Chroniques de mines de potasse de Roger Weissenberger - Les évaporites, matériaux singuliers, milieux extrêmes de Jean-Marie Rouchy et Marie Madeleine Blanc-Valleron – société géologique de France - Kalidoc, livret documentaire autour de la potasse. Chantal Vis – la Nef des Sciences –Mulhouse - Divers documents MDPA et témoignages de mineurs membres de l’association Kalivie de Wittelsheim