Sortie géologique autour du quartier de la Neustadt de Strasbourg

Quelques roches mises en œuvre sur les bâtiments d'époque "Kaiserienne" ou Wilhelmienne : 1870-1914

Objectif de cette sortie :

Après l'annexion de l'Alsace à l'Empire Germanique, une politique de construction de bâtiments officiels prestigieux a été menée entre 1880 et 1900. Une grande partie de ces édifices se trouve dans l'axe Université/Palais du Rhin.

Si l'esthétique de ces bâtiments ne fait pas l'unanimité, les matériaux mis en oeuvre dans les parties visibles, sont remarquables par leur qualité, leur homogénéité et leurs propriétés techniques.

Cette sortie permet d'observer (à l'oeil), différents types de roches, sans en faire une étude pétrographique fine, faute d'échantillons.

La variété des roches, la proximité des points d'observation et l'accès par les transports en commun, en font un but de sortie géologique rapide, peu onéreuse et qui peut se chaîner à d'autres aspects des programmes (histoire des arts, etc....).

Trajet sur google map :

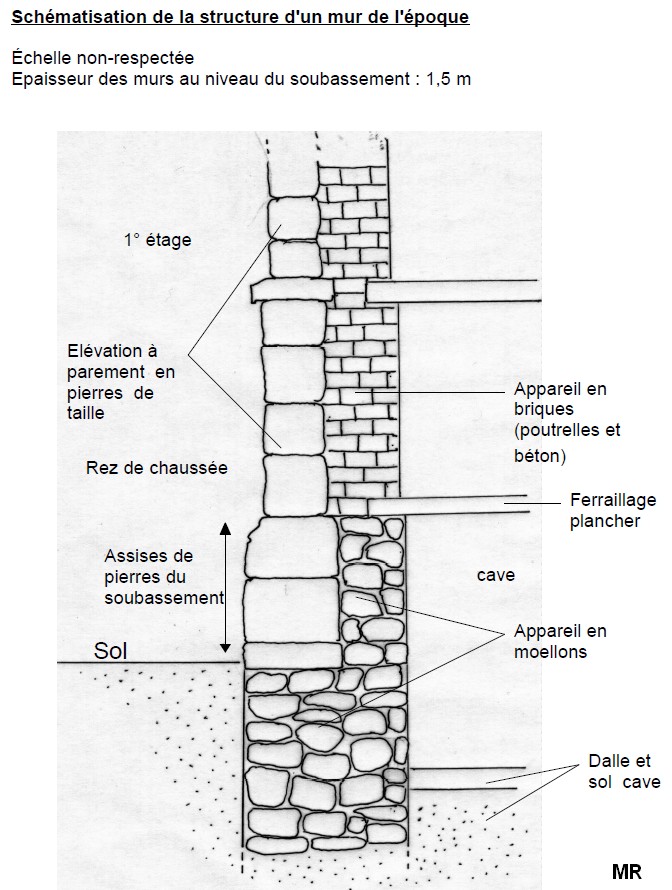

Schéma de la structure d'un mur de ce type de bâtiment :

Arrêt A : Croisement de la rue Wencker et de l'avenue de la Liberté

- Immeuble bourgeois au croisement (à gauche sur la photo)

Ancien bâtiment de la Poste Centrale devenu des habitations

Les murs, élevés en pierre de taille, sont constitués d'un grès blond, alors que ceux de l'ancien bâtiment de la Poste sont en grès gris. Les toits sont couverts d'ardoise.

- 8, rue Wencker :

Coin de la rue Wencker

Coin de la rue Wencker

Les pierres des assises du soubassement sont en basalte noir sous les pierres en grès blond qui forment le mur.

Assise de soubassement

Assise de soubassement

Ce basalte est un peu bulleux et brêchique par endroit. Bien que poreuse, cette roche est très peu perméable, ce qui évite les remontées d'eaux capillaires et l'altération. Par contre le mortier, entre le basalte et le grès, hydrophile et absorbant, est envahi d'algues vertes.

Enclave dans le basalte

Enclave dans le basalte

Noter la bordure réactionnelle autour de cette enclave (à litage interne). Les taches pâles et régulièrement espacées sont dues à un surfaçage de la pierre par piquetage mécanique.

Enclave serpentineuse altérée

Enclave litée (roche sédimentaire ?)

Le grès blond et le basalte, ont été importés d'Allemagne : Permo-trias du Palatinat pour les grès, (localisation des carrières non-renseignée).

- Immeuble 2, rue Wencker

Immeuble, 2 rue Wencker

Remarquez sur la façade de cet immeuble en grès gris, des sculptures et moulures inachevées autour de certaines fenêtres. Le travail de sculpture était exécuté sur place, sur un échafaudage contre les murs construits du bâtiment.

- L'ancien bâtiment de la Poste Centrale. Façade Est.

Bâtiment achevé en 1899, bâti dans un style imitant le gothique du 15° siècle.

Ancien bâtiment de la poste centrale, facade Est

Les pierres de parement des murs sont en grès gris et proviennent du Permo-Trias du Palatinat (localisation des carrières non-renseignée). Ces grès gris, très homogènes et peu altérés, sont utilisés sur toutes les façades extérieures du bâtiment.

Ancienne cour de la Poste

Par contre à l'intérieur de la cour, les pierres de "deuxième choix" donnent un aspect bariolé, bigarré, aux façades.

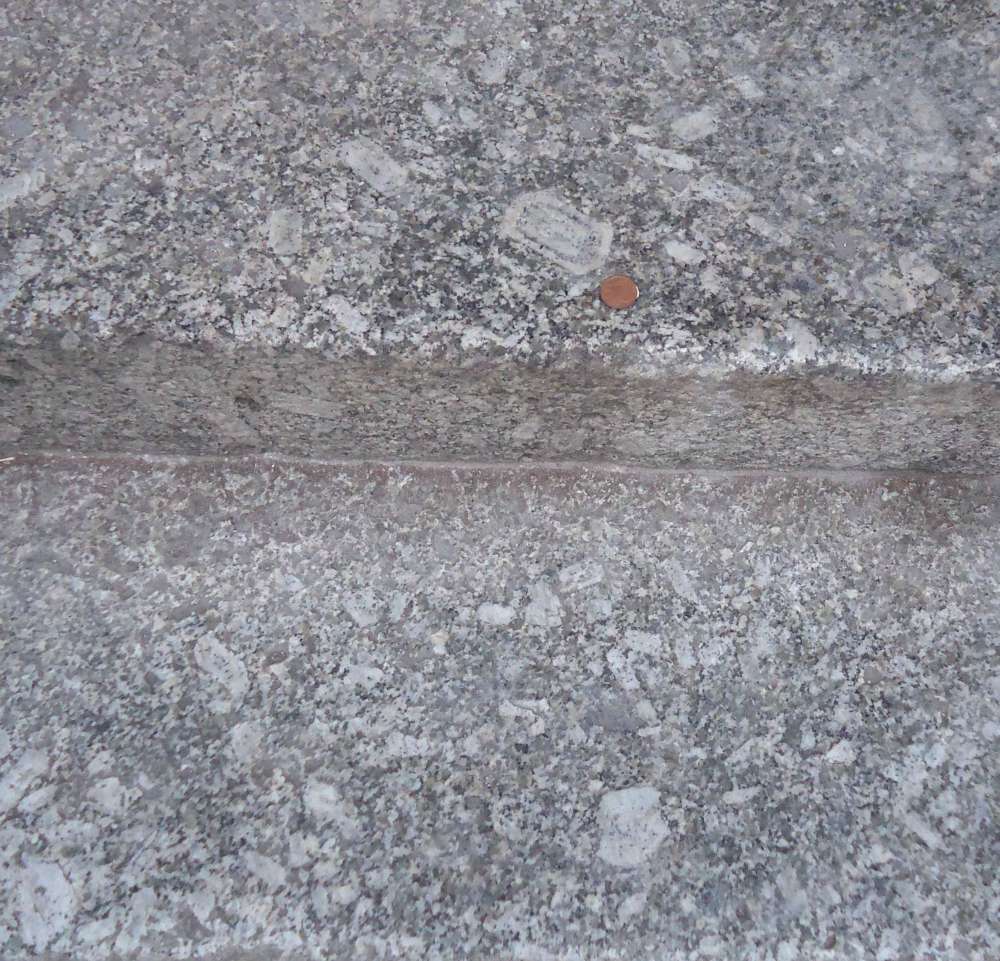

Limite du sous-bassement

Limite du sous-bassement

Le soubassement des murs extérieurs est fait de grands blocs de granite gris à gros cristaux de feldspaths alcalins blancs et parfois zonés (origine du granite non-renseignée). Les gros blocs granitiques imperméables sont un excellent (mais coûteux) matériau d'assise de soubassement, il est utilisé, à Strasbourg, dans d'autres bâtiments prestigieux de la même époque.

Colonnes du porche rue Wencker

Les colonnes du porche de la Poste rue Wencker. Les cylindres des colonnes, taillés dans un granite porphyroïde rouge, surmontent une base de granite gris puis un bloc de grès gris, ils sont coiffés de chapiteaux de grès ouvragés.

Détail du granite porphyroïde rouge

Les gosses orthoses roses sont envahies dans leurs clivages et à leur périphérie d'oxydes ferriques rouges : cela donne une teinte pourpre à l'ensemble de la roche. Le fond de la roche montre des minéraux plus petits ( quartz, biotite, amphiboles, oxydes..).

Arrêt B : Avenue de la Marseillaise

- Façade Sud de l'ancien bâtiment de la Poste

Facade Sud de l'ancien bâtiment de la Poste

Les murs de 1899 montrent, comme dans la rue Wenker, un soubassement de granite gris et des élévations en grès gris homogène. Une partie de la façade (bombardée) a été reconstruite en 1950 en grès vosgien rose (Permo-Trias, carrières en Alsace du nord).

Grès roses du Bundsandstein

Grès roses du Bundsandstein avec zones roses colorées par des oxydes ferriques et des zones beiges pauvres en oxydes. Le style de la reconstruction et la couleur rose du matériau utilisé ont ensuite été très critiqués par les architectes des monuments historiques.

Granites des marches d'escalier

Ces granites/granodiorites des marches sont un peu plus sombres que ceux des soubassements du bâtiment. Ils présentent de grands cristaux de feldspaths alcalins parfois zonés.

Filon dans les marches d'escalier

Certains grands cristaux de feldspaths ont grandi en direction d' une petite fente ouverte avant la fin de la cristallisation du magma. D'autres granodiorites, à grains plus fins, forment les marches des escaliers de la partie reconstruite du bâtiment.

Trottoir avenue de la Marseillaise

Le trottoir de l'avenue de la Marseillaise est partiellement couvert de dalles de gneiss. A droite, le granite à gros feldspaths d'une marche d'escalier, au centre et à gauche, deux dalles de gneiss. (Orthogneiss).

Le plan de débit de ces dalles est la foliation métamorphique, mise à plat sur le trottoir ; certaines dalles montrent une linéation d'allongement minérale dans le plan de foliation. Ces gneiss sont importés d'Allemagne (carrière non-renseignée).

- Montée vers le hall public.

Colonne en grès

Colonne en grès à stratifications obliques : le litage sédimentaire est disposé verticalement dans l'axe de la colonne.

Base de la colonne

Base de la même colonne : litage sédimentaire disposé horizontalement (et à l'envers). Le hall public a été dallé récemment de calcaire de Bourgogne, on y voit quelques sections de fossiles marins.

Arrêt C : Croisement de la rue Joseph Massol et de l'avenue de la Marseillaise.

- Entrée du musée Tomi Ungerer :

Pilier en grès - Musée Ungerer

Un pilier de soutien du portail taillé dans un grès rose des Vosges ( le plan de dépôt à été disposé verticalement). Les stratifications obliques sont particulièrement visibles, car dégagées par l'altération urbaine et l'érosion météorique à laquelle ce matériau est particulièrement sensible.

Dans la rue Massol au second étage de l'immeuble de la pharmacie, de gros blocs de grès attendent leur sculpture à côté de certaines fenêtres. (Comme au 2, rue Wencker).

Arrêt D : Place de la République

Place de la République

Vue vers l'Ouest : la statue et au fond, le palais du Rhin.

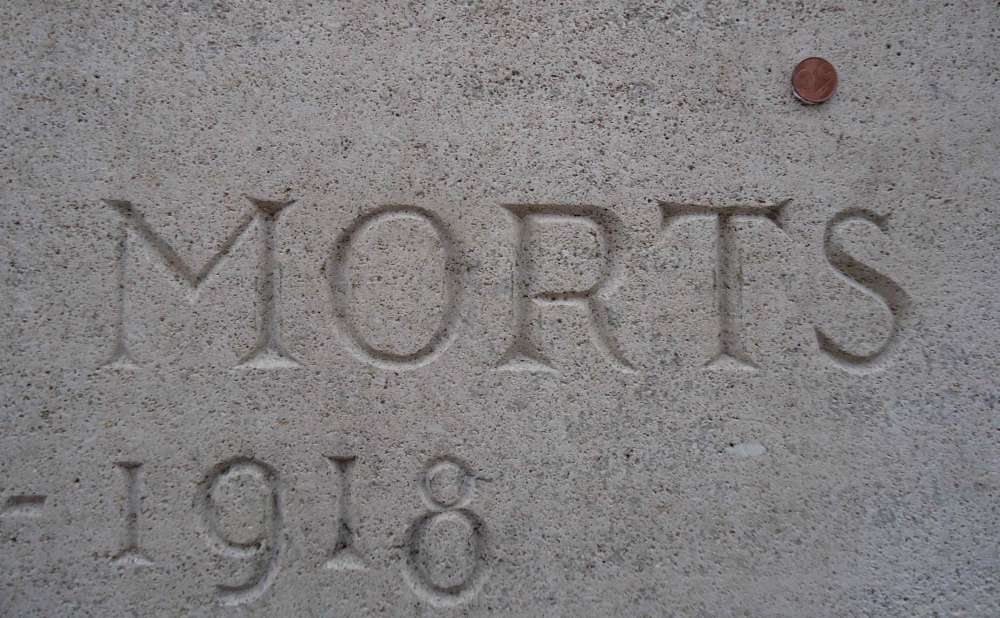

- Le Monument aux Morts, au centre de la place de la République.

Détail du monument aux morts

Le socle et la statue sont taillés dans un calcaire blanc- gris, poreux, biodétritique montrant des fragments quartzeux.

- Le Palais du Rhin.

Inauguré en 1889 ce bâtiment d'apparat a été construit pour les gouverneurs de la province et comme résidence occasionnelle du Kaiser. Le style architectural est difficilement classable, donc surnommé "Kaiserien" en Alsace.

Pierre de parement du Palais du Rhin

Les pierres de parement des murs extérieurs sont en grès gris-jaunes du Permo-Trias du Palatinat (carrière de Bajerfeld Cölln).

Les gros blocs de parement des murs sont taillés en bossage : de gros éclats sont enlevés au burin. Cela laisse une surface irrégulière, qui fixe les salissures d'origine atmosphérique urbaine.

Le soubassement est en grès gris-jaune et en grès vosgien rose pour l'assise inférieure et la banquette (de repos des gardes du Palais ?). L'utilisation du grès vosgien rose en première assise de soubassement est surprenante car ce matériau est peu résistant à l'altération et aux infiltrations capillaires. Il est possible que ces soubassements aient été restaurés après guerre ( intervention non-renseignée).

Pavés de la rigole

Devant les banquettes de repos, le pavage de la rigole est fait de gros galets d'alluvions rhénanes. Ces galets ovoïdes ont été cassés en deux, le plan de cassure est mis en surface. Ces galets proviennent de différentes roches alpines (souvent quartzique) , ont été transportés par le Rhin.

- Dans le hall du palais du Rhin.

On peut noter des colonnes de granite porphyroïde rouge (semblable au granite porphyroïde décrit pour le porche Est de de l'ancien bâtiment de la Poste Centrale).

Mosaïque du palais du Rhin

Mosaïque du palais du Rhin

Les mosaïques, au sol du hall, sont constituées de pièces de quartzites de différentes couleurs (origine non renseignée).

Bibliographie : http://www.archi-strasbourg.org/