Le lœss

Âge : périodes glaciaires du Quaternaire et essentiellement les deux dernières glaciations (glaciation de Riss qui se termine il y a 130 000 ans et de Würm qui se termine il y a 12 000 ans). La majeure partie des lœss date notamment du maximum de la glaciation de Würm (autour de 20 000 ans avant le présent).

Environnement de dépôt : continental / périglaciaire froid et sec, éolien.

Intérêt pédagogique : cycle sédimentaire (altération, érosion, transport, sédimentation, diagénèse), roche détritique, reconstitution paléoenvironnementale et paléoclimatique à partir des lœss et de leur riche contenu en fossiles, ressource géologique (sols très fertiles, fabrication de briques, torchis), lien avec l’histoire géologique régionale, mise en évidence des glaciations quaternaires (cycles glaciaires-interglaciaires).

Niveaux concernés :

- Seconde :

- cycle sédimentaire et formation des roches détritiques

- reconstitution d’un milieu de sédimentation

- ressources liées aux produits détritiques de l’érosion

- agrosystèmes et problématiques d’érosion des sols

- Terminale :

- reconstitution des variations climatiques du passé

Liste de quelques affleurements de lœss :

Le lœss couvre 30% de la plaine du Rhin et affleure donc en de très nombreux endroits.

- Nord et Ouest de Strasbourg : Achenheim (briquetterie), Obershaeffolsheim, Hangenbieten, le long de la Sauer et du Seltzbach, près de Seltzbach, Mittelhausbergen (chemin creux)

- Sud de l’Alsace : Westhalten (Bollenberg), Sundgau, Habsheim, Uffheim, Eguisheim, Riedisheim, Sirentz, Merxheim.

- Allemagne : Kaiserstuhl (coordonnées à utiliser dans google maps, 48.07868N 7.64553E)

Liste de quelques sites d’intérêt en lien avec cette thématique :

- Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar, rue Turenne, pour les collections de fossiles récoltées dans des lœss (mammouths, rennes…)

- Musée de paléontologie de l’Institut de Géologie, 1 rue Blessig, Strasbourg, pour les collections de fossiles récoltées dans des lœss (mammouths, rennes…)

- Collections du collège Paul Wernert, Achenheim (molaires de mammouths, os de mammifères)

Résumé :

Le lœss est une roche formée lors des périodes glaciaires du Quaternaire. Il couvre 30% de notre région et affleure en de nombreux endroits.

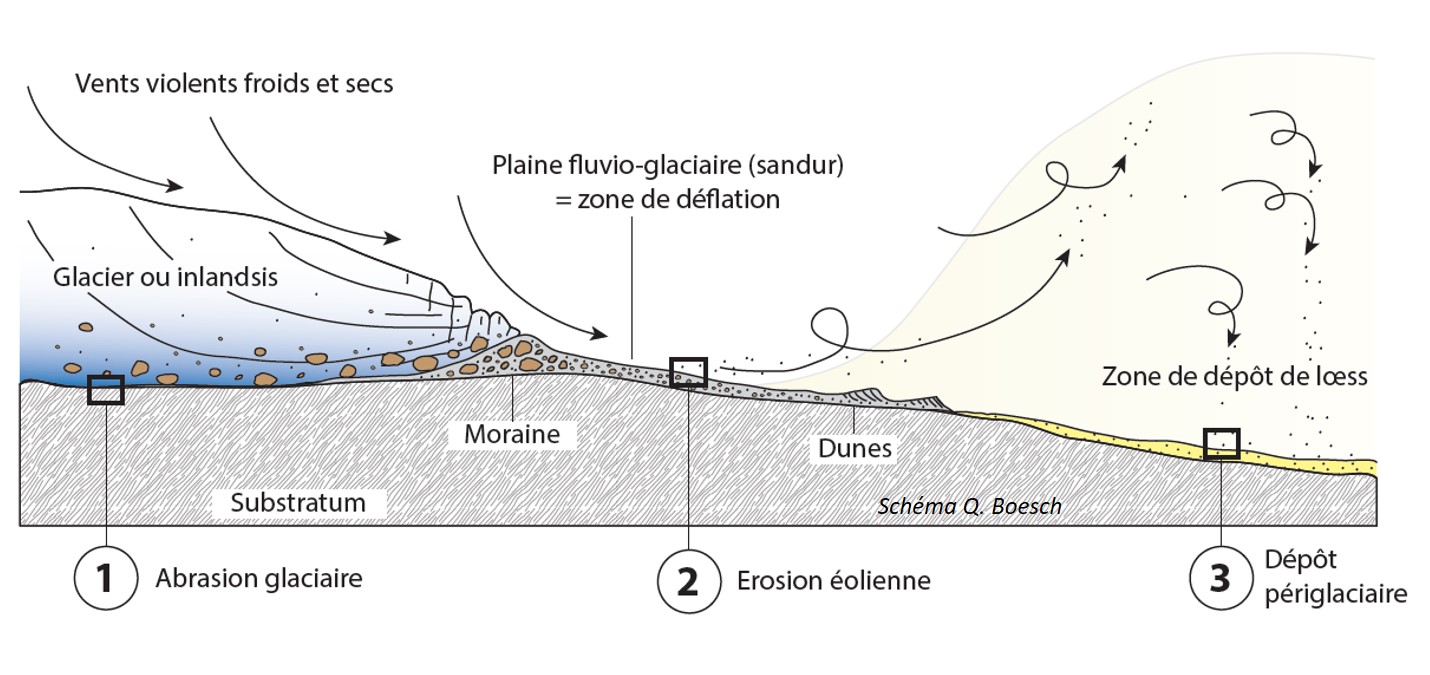

Lors des périodes froides, de nombreuses roches sont broyées par l’avancée des glaciers ou par le gel de l’eau dans les pores des roches. Cette altération mécanique produit des particules de tailles diverses. Les particules les plus fines peuvent ensuite être érodées par les vents violents car elles ne sont pas retenues par la végétation, rare en période froide. Ces poussières peuvent sédimenter dans les domaines périglaciaires, formant les lœss. Les lœss sont donc des dépôts éoliens.

Lors des périodes interglaciaires, caractérisées par un climat tempéré plus chauds et plus humide, le lœss est altéré et se transforme en sol. La succession lœss-paléosol observable sur le terrain témoigne des multiples périodes glaciaires-interglaciaires du Quaternaire et permet de mettre en évidence facilement les variations climatiques du passé.

Le lœss contient une riche faune (mammouth laineux, renne, rhinocéros laineux, etc.) qui confirme l’existence de périodes froides. Ces périodes sont entrecoupées de périodes interglaciaires plus chaudes durant lesquelles on retrouve des fossiles d’ours, de rhinocéros de Merck, de chevaux sauvages, etc…

Le lœss est également une ressource précieuse, en particulier car il constitue d’excellentes terres à blé particulièrement fertiles. Il est à l’origine des sols les plus fertiles au monde.

I. Qu’est-ce qu’un lœss ? Description de la lithologie

1. Structure et composition

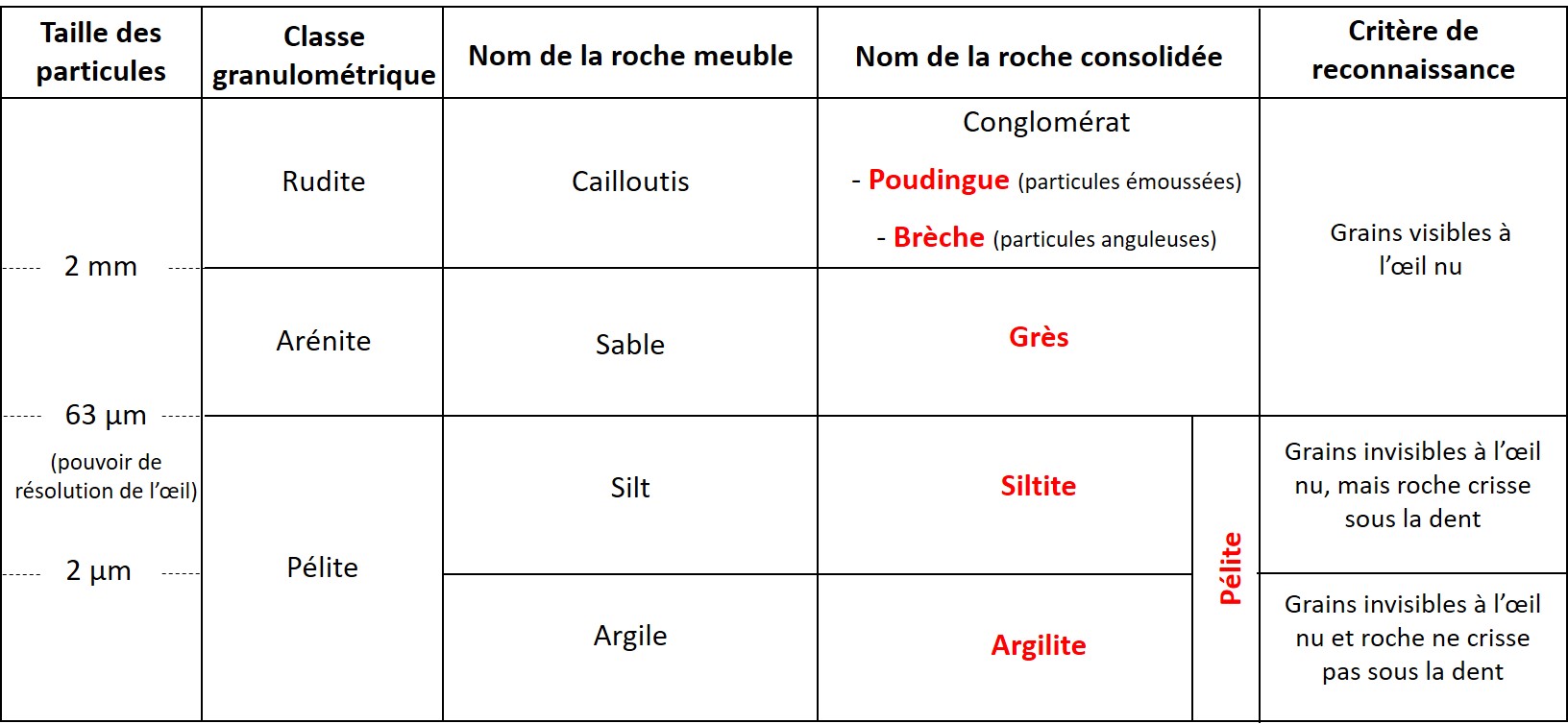

Le lœss est une roche qui a été définie dans la vallée du Rhin pour la première fois. Un lœss est une roche détritique composée en moyenne de 15% d’argiles (grains de moins de 2 µm ou 0,002 mm), de 75% de silts (grains de taille comprise entre 2 et 63 µm ou 0,002 à 0,063 mm) et de 10% de sables (particules de taille comprise entre 63 µm et 2 mm). Les roches détritiques sont classées d’après leur granulométrie (taille des particules). Parmi ces particules, la fraction dominante dans les lœss correspond aux silts ou « limons », grains de taille intermédiaire entre les sables et les argiles. Le lœss est donc une siltite (accumulation de silts ou « limons » consolidés).

Figure 1 : tableau de classification des roches détritiques. Schéma Q. Boesch

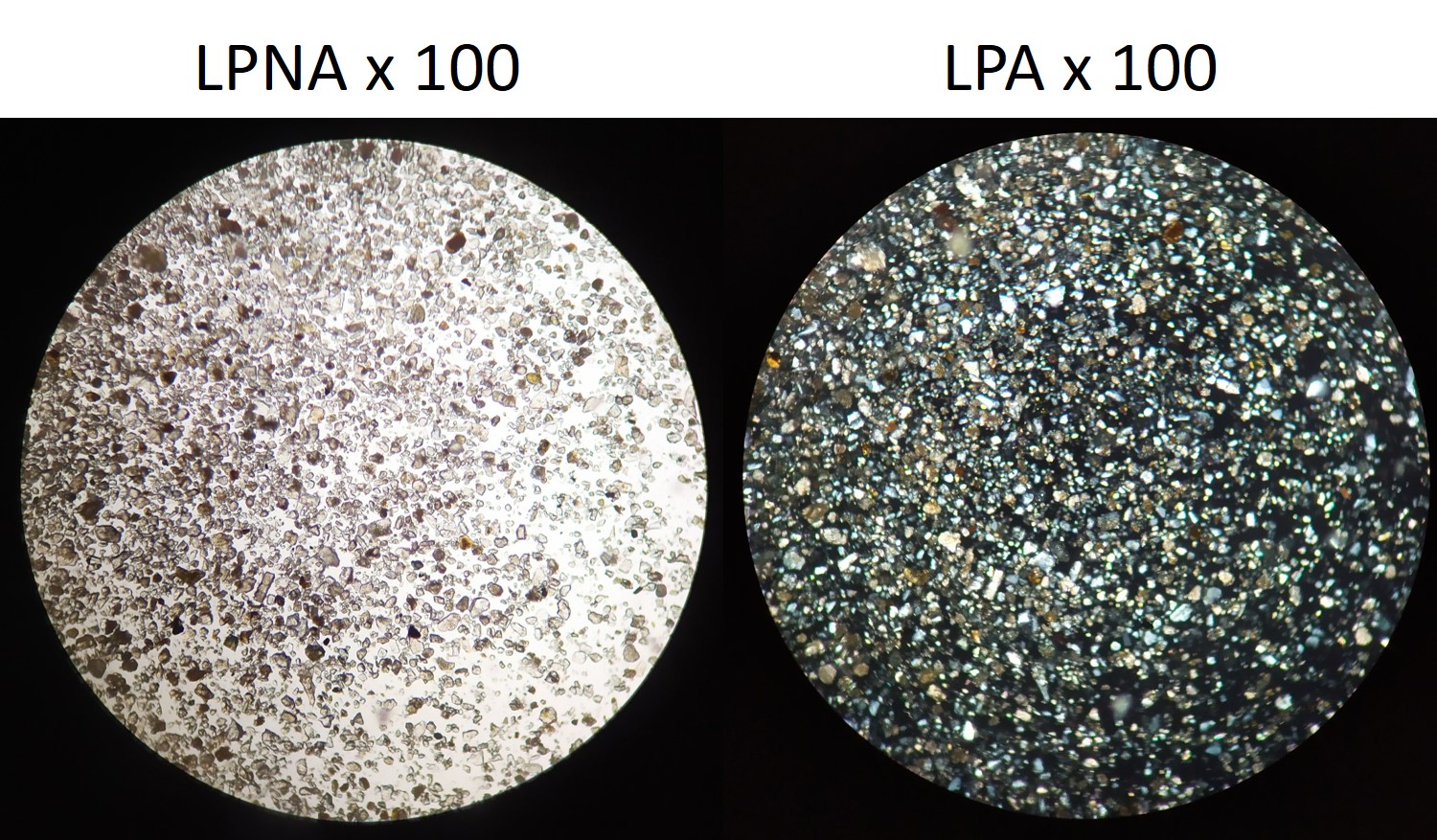

Les lœss présentent un très bon tri granulométrique, c’est-à-dire que la taille des particules est assez homogène et peu dispersée. L’essentiel des grains possède une taille comprise entre 10 et 50 µm, (taille des silts). Cet excellent tri traduit leur origine éolienne (transport des particules par le vent).

Les grains sont constitués majoritairement de grains de silice (grains de quartz, à hauteur de 60 à 70%) et de carbonate de calcium (10 à 30 % de CaCO3 environ). On trouve également de faibles proportions de feldspaths, muscovite (mica blanc), biotite (mica noir), des argiles (illite, smectite, kaolinite) et quelques oxydes de fer.

Le lœss se présente sous forme d’une roche meuble limoneuse, friable, à consistance « poussiéreuse » à l’état sec, homogène (isotrope donc sans structure interne, ni stratification), finement poreuse, de couleur jaunâtre à beige.

Figure 2 : échantillon de lœss. Photographie et coll. Q. Boesch

Figure 3 : échantillon de lœss vu à la loupe binoculaire x40. Photographie Q. Boesch

Figure 4 : frotti de lœss vu au microscope x100. Photographie Q. Boesch

Figure 5 : vu d’un affleurement de lœss typique.

Les traces verticales sont celles du godet d’une pelleteuse. Photographie Q. Boesch

2. Des tests pour identifier les lœss sur le terrain

Cette roche réagit à l’acide chlorhydrique en raison de la présence de calcaire contenu dans les grains détritiques et dans le ciment calcaire présent entre les grains de silts. L’observation d’un échantillon à l’œil nu ne permet pas de distinguer de grains, ce qui signifie que la taille des grains est inférieure à 63 µm (pouvoir de résolution de l’œil) donc il peut s’agir de grain de silts ou d’argiles. En « goûtant » un échantillon de lœss on se rend compte qu’elle « crisse sous la dent ». Cela signifie qu’elle est composée de grains de silts (invisibles à l’œil nu contrairement aux sables, mais repérables en bouche contrairement aux argiles qui ne crissent pas sous la dent).

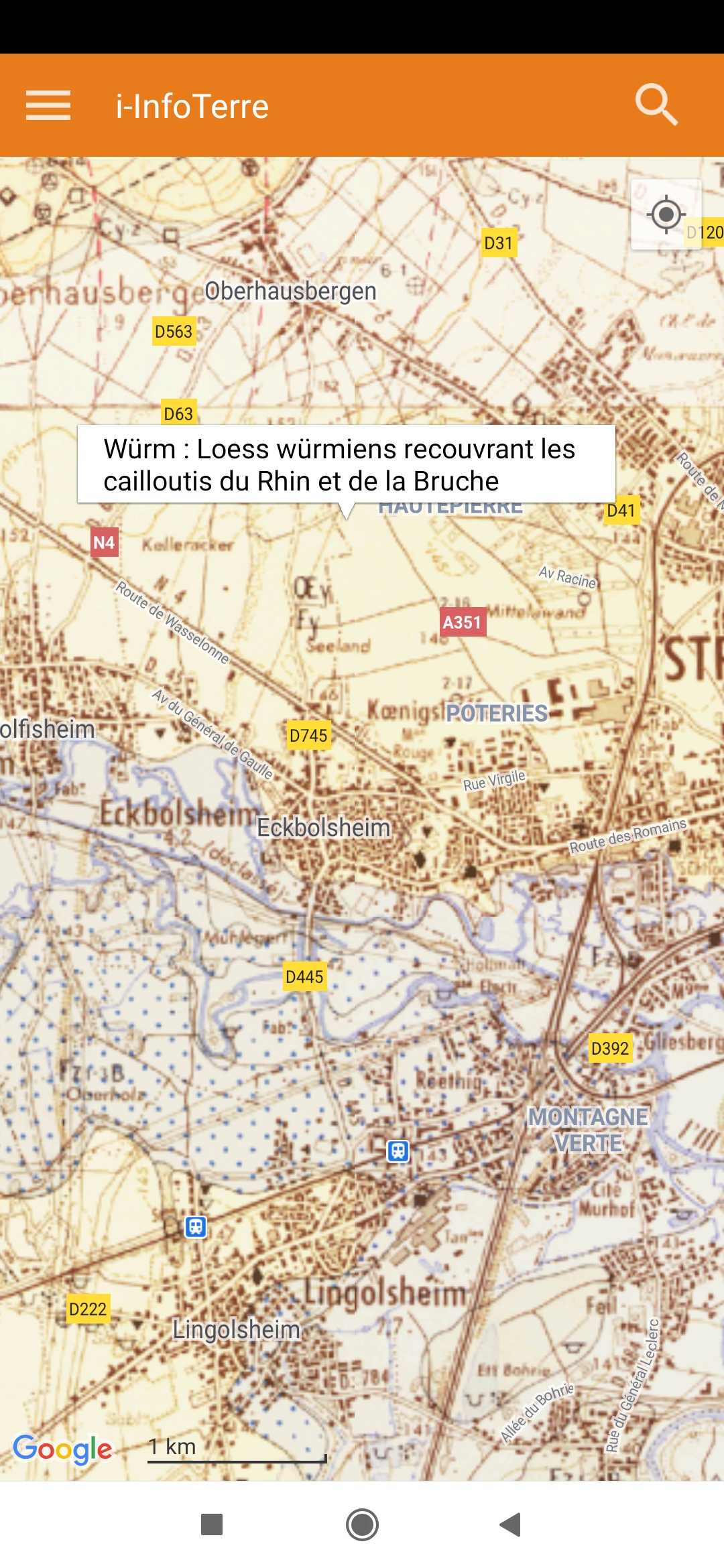

Pour repérer les zones couvertes de lœss ou pour une confirmer votre détermination l’appli « infoterre » du BRGM vous permet d’avoir accès à la carte géologique en ligne avec sa légende. Il suffit de cliquer sur la zone qui vous intéresse pour connaitre la formation qui y affleure.

Figure 6 : repérage d’une zone couverte par des lœss grâce à l’application infoterre du BRGM. Droits réservés, BRGM.

Figure 7 : Réaction du lœss avec l’acide chlorhydrique. Photographie Q. Boesch

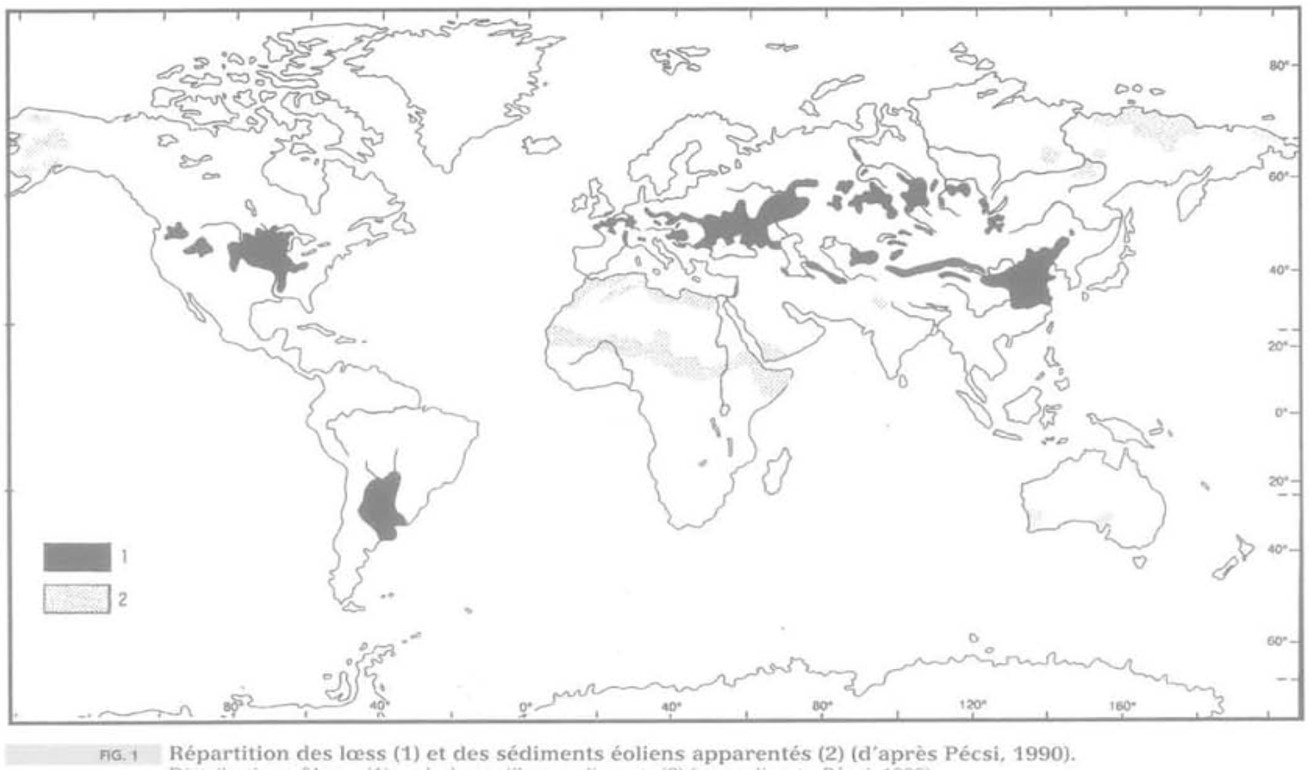

3. Répartition des lœss

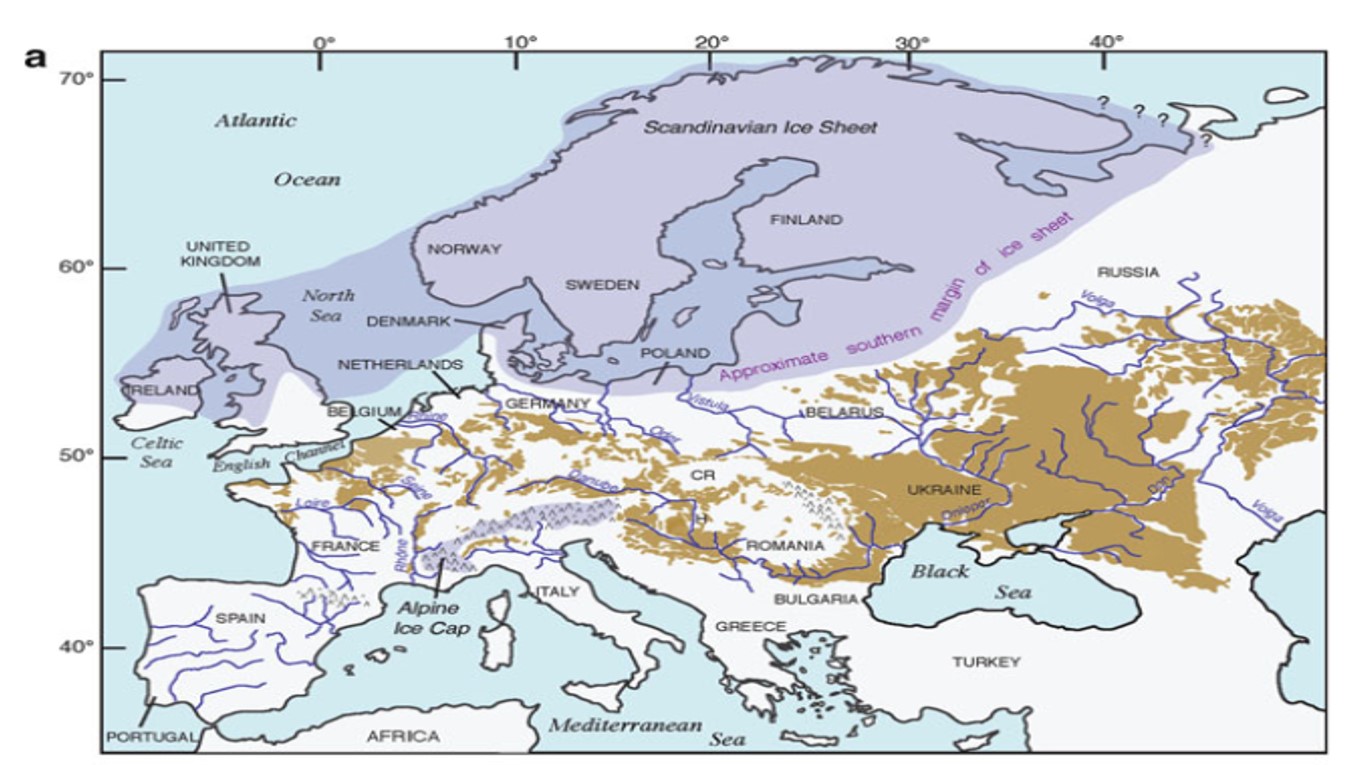

Les lœss sont des accumulations de silts d’origine éolienne consolidés. Ils se forment dans les environnements périglaciaires froids et secs c’est-à-dire dans les zones bordant les grandes calottes polaires ou inlandsis qui existaient durant les glaciations du Quaternaire. Ils se répartissent essentiellement entre 30 et 60° de latitude Nord. On en trouve en Amérique du Nord, en périphérie de l’ancien Inlandsis laurentidien ; en Europe, au sud de l’ancien Inlandsis finno-scandien et sur le pourtour de zones désertiques (plateau de Lœss en Chine). Ce sont des dépôts très récents mis en place au sein des périodes les plus froides des glaciations quaternaires.

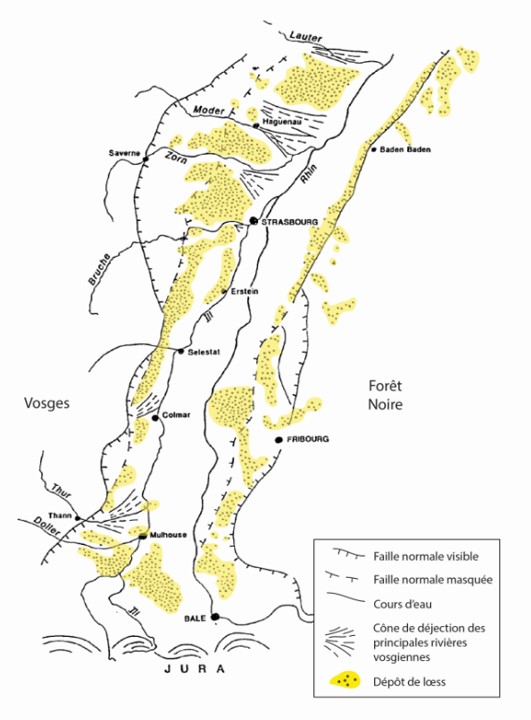

En Alsace, le lœss couvre 30% de la surface de la plaine. Il est surtout présent à la frontière entre la plaine et les collines sous-vosgiennes. L’épaisseur de la couverture de lœss est très variable, elle décroit généralement du nord au sud de notre région : 15 à 35 m dans l’Outre forêt, 20 m au maximum dans le pays de Saverne et de Hanau, 10 à 25 m dans le Kochersberg, 12 m au maximum à Schiltigheim, 2 m en moyenne à Erstein et placages très discontinus de 5 m d’épaisseur au maximum dans le vignoble. Il y a toutefois deux exceptions à cette tendance : le Sundgau où la couverture atteint 20 m et le volcan du Kaiserstuhl en Allemagne couvert localement de 35 m de lœss, car ces deux zones ont joué le rôle de « piège à poussière éoliennes » durant les glaciations en raison de leur topographie particulière. De nombreuses zones en sont dépourvues comme les sommets des Vosges et de la Forêt Noire (lœss non déposé ou érodé secondairement). Globalement, il s’agit donc un fin « saupoudrage de surface » très récent et très discontinu.

Figure 8 : répartition des lœss dans le monde.

La répartition des lœss permet de reconstituer les zones périglaciaires du Quaternaire. D’après Pécsi, 1990.

Figure 9 : répartition des lœss en Europe.

Les glaciers et inlandsis sont représentés en violet et les zones de dépôt de lœss en brun. Droits réservés, Daniel R. Muhs et al., Mineral Dust: A Key Player in the Earth System, 2014.

Figure 10 : répartition des lœss dans le Fossé rhénan supérieur (pointillés). D’après Ménillet, 1995, modifié.

II. Mode de formation des lœss

1. Des dépôts éoliens

Trois arguments plaident pour un dépôt d’origine éolienne :

- la taille très fine des particules et le bon tri granulométrique (les dépôts fluviatiles sont souvent plus grossiers et un peu moins bien triés car la capacité de transport de l’eau est supérieure à celle du vent). Le transport gravitaire ou par la glace conduiraient quant à eux à la formation de dépôts mal triés (hétérométriques) ;

Remarque : Le transport éolien est souvent associé à l’existence de grains de quartz parfaitement sphériques et mats (piquetés en surface) qui résultent des chocs entre les grains à haute vitesse suite à leur transport dans l’air. Cependant, ceci n’est valable que pour des grains suffisamment grossiers de la taille de grains de sable (1 à 2 mm). Les lœss, bien que résultant d’un transport éolien ne présentent pas de grains arrondis et mats simplement car ils sont trop petits. Etant trop petits, les grains n’ont pas assez d’énergie cinétique lorsqu’ils s’entrechoquent pour qu’il y ait abrasion des grains de quartz et qu’ils finissent par s’arrondir et se polir.

- les lœss sont déposés sur les points hauts de la topographie et pas uniquement dans les vallées comme ce serait le cas pour les dépôts fluviatiles. On les appelle d’ailleurs parfois « limons des plateaux » pour cette raison. Les lœss sont donc issus d’un « saupoudrage » de particules transportées par le vent puis déposées par-dessus le relief ;

- les lœss contiennent une faune de mammifères (mammouths, rennes, hyènes, ours, rhinocéros…) et de gastéropodes pulmonés (ce que l’on appelle communément les « escargots ») strictement terrestre et non aquatique.

Remarque : postérieurement à leur dépôt, certains lœss ont été remaniés par le ruissellement (coulées de boue) ou ont été déplacés par solifluxion (lent déplacement des sols gorgés d’eau et ramollis à l’état de boue sur un versant en réponse à la gravité), et ce d’autant plus facilement que ces dépôts sont meubles. Au cours de ce déplacement, les lœss fins ont pu incorporer des blocs de roches plus grossiers. Ces dépôts remaniés présentent alors parfois des blocs de roche que le vent n’aurait pas pu transporter, mais qui ont été incorporés secondairement.

2. Les étapes clés de formation des lœss

a. L’altération mécanique :

En climat glaciaire, typiquement froid et sec, l’altération mécanique des roches (réduction de taille des particules en réponse à des processus physiques, sans changement de la chimie ou de la minéralogie de la roche) est très forte. Cette altération peut être liée à différents processus :

- la cryoclastie ou gélifraction, c’est-à-dire l’infiltration d’eau dans la porosité ou les fractures des roches suivi du gel de l’eau et de leur éclatement. En effet, lorsque l’eau gèle, sa masse volumique diminue donc une même masse d’eau occupe un volume plus important. Cela exerce alors une forte pression sur les épontes des fractures et participe à la fragmentation des roches ;

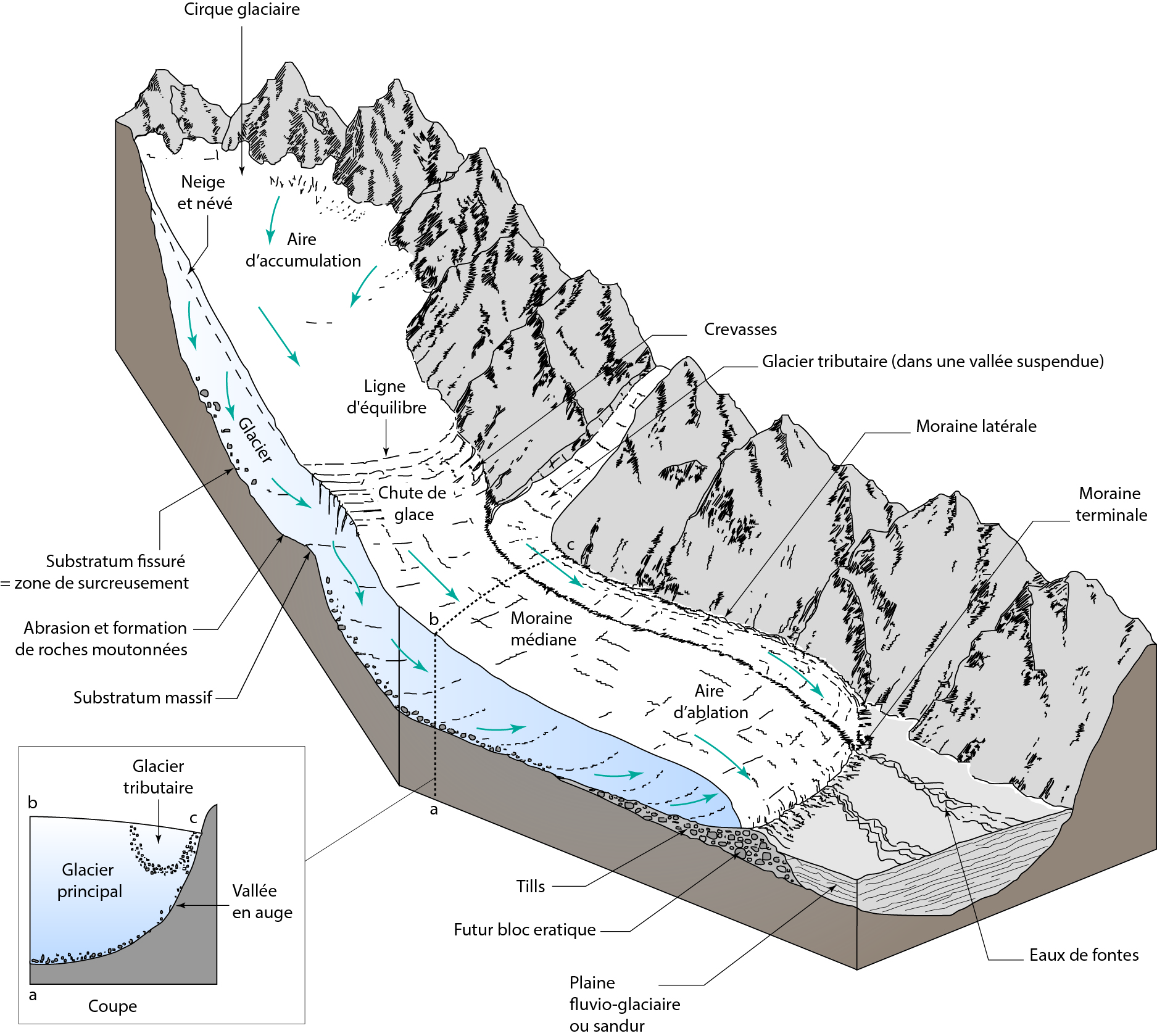

- l’abrasion glaciaire, ou fait que les roches soient broyées lors du déplacement des glaciers. En effet, les glaciers se déplacent tout en charriant des blocs de roches. La friction entre ces blocs ou avec le substrat rocheux peu alors les user à la manière d’un burin raclant des parois en pierre. Cette abrasion produit de la poudre de roche appelée « farine glaciaire » (qui n’est autre qu’un silt), et des blocs plus grossiers. Les glaciers sont donc d’excellents agents capables de « fabriquer des silts ». Ces particules sont libérés lorsque la glace fond en atteignant le front du glacier et peuvent s’accumuler sur place en formant des moraines ou peuvent être pris en charge par les eaux de fonte du glacier, formant une plaine fluvio-glaciaire ou « sandur » ou « plaine d’outwash glaciaire » couverte d’alluvions se présentant sous la forme de barres de sables et de galets peu végétalisées. Des glaciers capables d’une telle abrasion étaient présents dans les Vosges, la Forêt Noire, Les Alpes, le Jura et surtout en Europe du Nord et en Scandinavie, alors recouverts d’une calotte polaire : l’inlandsis finno-scandien.

- l’abrasion a également lieu lorsque des particules transportées par un fleuve s’entrechoquent. C’est le cas des particules arrachées aux Alpes par les glaciers et transportées ensuite par le Rhin. Ces particules voient leur taille décroitre et leur usure augmenter à mesure qu’elles sont transportées vers l’aval. C’est également le cas des particules transportées au niveau des plaines fluvio-glaciaires. Ces particules peuvent aussi s’accumuler en aval, dans les estuaires des fleuves.

Etant donné que les lœss contiennent des minéraux comme le quartz, la calcite et l’argile on peut imaginer que les particules ont été produites par l’altération mécanique de roches comme des granites, grès, calcaires, argiles ou marnes.

Dans tous les cas, il faut retenir que ces roches continentales subissent de l’altération mécanique, ce qui produit des particules de tailles variées qui s’accumulent au niveau des moraines glaciaires, de vastes plaines alluviales (plaines fluvio-glaciaires autour de l’inlandsis finno-scandien ou des plaines fluviatile comme la plaine du Rhin) ou encore dans certains estuaires. La plaine du Rhin, les plaines fluvio-glaciaires ou les estuaires étaient donc de vastes zones couvertes de particules de toutes tailles et constituent les aires sources des particules qui formeront les lœss.

Figure 11 : exemple de système glaciaire actuel avec localisation de la plaine fluvio-glaciaire.

Droits réservés, Sciences de la Terre et de l’Univers, Vuibert éditions.

Figure 12 : exemple de plaine fluvio-glaciaire ou sandur à l’avant d’un glacier actuel, parcourue de chenaux en tresse, faiblement végétalisés (Islande). Source : Laurent Deschodt, wikimédia commons.

Que vont maintenant devenir ces particules de tailles très diverses ?

b. L’érosion et le transport par le vent :

Une fraction de ces particules va être érodée des plaines par le vent (l’érosion désigne un flux de matière ou quantité de matière déplacée par unité de temps).

Cette érosion éolienne, aussi appelée déflation, est favorisée par :

- La faible végétalisation de ces plaines alluviales et fluvioglaciaires. En effet, la fraicheur et l’aridité du climat glaciaire limitent fortement le développement de la végétation, qui ne fixe pas les produits de l’altération sur place, facilitant ainsi leur érosion par le vent. L’existence d’un climat plus chaud et plus humide, permettrait au contraire le développement de la végétation qui retiendrait ces particules sur place et limiterait fortement la déflation.

- L’aridité du climat. En effet, le climat glaciaire étant généralement très sec, les particules sont moins « collées » les unes aux autres, facilitant leur érosion par le vent. Pour mieux imaginer ce processus, il suffit d’imaginer l’effet d’un coup de vent sur un tas de sable sec ou humide : le vent n’a que peu d’emprise sur le sable humide, tandis qu’il est capable de déplacer les grains de sable sec.

- L’intensité des vents en période glaciaire. En effet, en période froide, le contraste thermique entre latitudes est renforcé, or le contraste thermique est le moteur des vents donc les vents sont très puissants en période glaciaire. De plus, des vents catabatiques déferlent à toute vitesse des calottes polaires vers leur périphérie. La vitesse de ces vents peut largement dépasser les 200 km/h.

Ces vents puissants sont alors capables d’éroder les particules produites par altération et accumulées dans les barres de sédiments peu végétalisées qui séparent les chenaux en tresses des plaines fluvio-glaciaires et de la plaine du Rhin. Cependant, seules les particules les plus fines comme les silts peuvent être érodées, tandis que les grosses particules restent sur place.

Ces particules sont ensuite transportées dans les régions périglaciaires en suspension dans l’air pour les silts ou par saltation (bonds successifs sur le sol) pour les sables. Les plus grosses particules transportées par saltation (sables) sédimentent d’abord en périphérie des calottes tandis que les plus fines (silts), transportées en suspension, sont déplacées plus loin vers le sud, dans les zones périglaciaires. La faible capacité de transport du vent explique donc l’excellent tri granulométrique des lœss. Ce transport est similaire à celui que l’on peut observer durant les tempêtes de sables du Sahara à la différence qu’ici l’environnement était celui d’un désert froid et non d’un désert chaud.

Figure 13 : un modèle de formation des lœss. Schéma Q. Boesch, d’après Andersen et Borns, 1997

Les indices présents dans les lœss alsaciens indiquent que l’essentiel des vents soufflaient essentiellement depuis le Nord au Quaternaire. Cette direction de transport explique la décroissance de l’épaisseur du lœss du nord au sud de notre région.

NB : après une tempête de poussière soulevée depuis le Sahara il n’est pas rare d’observer un dépôt de silt sur les pare-brise des voitures ou sur les velux jusqu’en Alsace. Cet exemple actuel d’érosion et de transport éolien montre à la fois que le transport peut se faire sur de grandes distances et que celui-ci conduit à un excellent tri granulométrique (les grains de silt sont les seuls que l’on retrouve).

c. La sédimentation :

La sédimentation des silts intervient à la faveur de la baisse de vitesse du vent. En effet, la baisse de vitesse d’un fluide de transport (eau ou vent) conduit toujours à une diminution de la capacité de transport de particules. Celle-ci peut être liée à la forme du relief, ralentissant les masses d’air (escarpement, présence des collines sous-vosgiennes, relief du volcan du Kaiserstuhl) ou à la présence de végétation rase, de type steppique, dominée par les plantes herbacées qui freine le vent à proximité du sol et piège les fines particules qu’il transporte. La poussière éolienne recouvre peu à peu cette végétation et peu former des accumulations qui atteignent parfois 30 m d’épaisseur. En dehors de notre région, le lœss s’est également déposé sur de vastes surfaces en domaine périglaciaire autour de l’inlandsis finno-scandien : Bassin de Paris (Beauce, Normandie, Bretagne), plaine germano-polonaise et plaine de Hongrie.

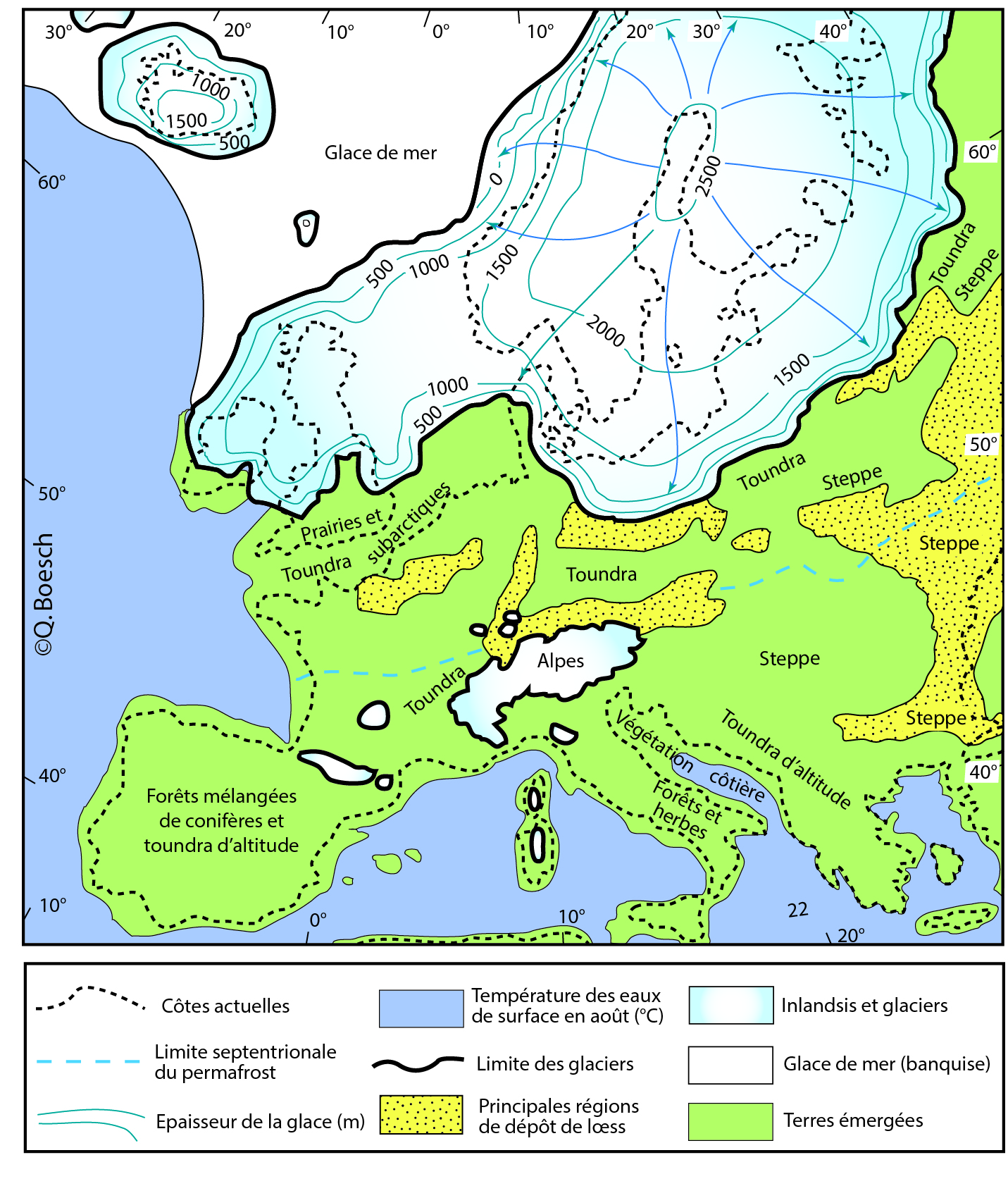

Figure 14 : l’Europe au dernier maximum glaciaire il y a 20 000 ans.

Les lœss se déposent dans les zones périglaciaires. Dessin Q. Boesch, droits réservés, d’après Skinner et Porter, 1987.

d. La diagénèse :

Une fois déposé, la diagenèse consiste en une faible compaction en réponse à la pression des sédiments sus-jacents et en une cimentation des particules. Cette cimentation se fait en 3 étapes :

- dissolution d’une partie du CaCO3 présent dans les particules en surface par action de l‘eau de pluie chargée en CO2 par la réaction CaCO3 + CO2+ H2O à Ca2+ + 2HCO3- et production d’ions ;

- migration des ions avec les eaux qui percolent dans la porosité du lœss ;

- précipitation des ions par la réaction inverse : Ca2+ + 2HCO3- à CaCO3 + CO2+ H2O. Le CaCO3 formé dans la porosité cimente alors les grains de silts entre eux, assurant une certaine cohérence à la roche.

La diagénèse ayant eu lieu, le lœss est considéré comme une roche. Mais la cimentation étant faible, il s’agit d’une « roche meuble ».

3. Le lœss : un témoin des climats du passé

En raison des conditions nécessaires à son développement, le lœss peut être considéré comme un indicateur de climat froid et sec en milieu continental périglaciaire. Le lœss se forme d’ailleurs encore actuellement dans certaines zones localisées d’Alaska. En raison de l’importance des glaciations quaternaires, les lœss couvrent actuellement plus de 10% de la surface de tous les continents ! Il représente le témoin le plus répandu des périodes glaciaires sur les continents.

III. Le contenu fossilifère des lœss, un excellent indicateur des changements climatiques du passé

Les lœss sont des dépôts relativement riches en fossiles de vertébrés (os, dents) et de gastéropodes (coquilles).

1. Origine de la richesse paléontologique des lœss

Cette particularité pourrait être liée aux propriétés des lœss, favorisant la fossilisation :

- le dépôt des lœss peut être assez rapide, recouvrant ainsi les restes des parties dures des organismes, les mettant à l’abri de l’abrasion ou de l’action de certains organismes, facilitant leur conservation ;

- le pH des lœss est relativement basique en raison de la présence de CaCO3. Ce pH est favorable à la conservation des os, à l’inverse des pH acides qui favoriseraient leur dissolution ;

- la forte teneur en CaCO3 dans les lœss a également facilité la fossilisation des os. En effet le CaCO3 est assez soluble dans l’eau qui ruisselle à travers ces lœss. Les eaux se chargent alors en ions Ca2+ et HCO3-, percolent dans les os et peuvent y précipiter du calcaire. En les imprégnant de minéraux, ces processus de migration de CaCO3 participent à leur fossilisation. Les os retrouvés sont ainsi fréquemment entourés d’une gangue de CaCO3 ;

- les dépôts de lœss étant superficiels, ils sont facilement accessibles. De plus, leur exploitation dans des lœssières (carrières de lœss) pour la fabrication des briques a favorisé la découverte de certains gisements et la récolte des échantillons. Le gisement d’Achenheim à l’ouest de Strasbourg est ainsi célèbre dans toute l’Europe pour la riche faune qui y a été découverte et étudiée par Paul Werner dans les années 1950. Les lœss alsaciens ont d’ailleurs fait l’objet de nombreuses publications scientifiques jusque dans les années 1980.

2. Méthode de détermination du milieu de vie des espèces du passé

Les fossiles récoltés nous livrent de précieux indices paléoclimatiques. En effet certains fossiles appartiennent à des espèces vivant encore actuellement. En raisonnant par « actualisme », c’est à dire en utilisant le présent comme clé pour comprendre le passé, il est possible de déterminer les conditions de vie des espèces passées en les comparant aux espèces actuelles, en supposant que ces espèces avaient les mêmes exigences écologiques. On peut par exemple déterminer la gamme de température, de pluviométrie, le type de milieu (ouvert ou forestier) du renne actuel et proposer que ces conditions existaient en Alsace puisque l’on retrouve des restes de rennes dans les lœss.

Pour les espèces disparues comme les mammouths, il est possible de déceler leurs adaptations au milieu (présence de poils, couche de graisse sur les mammouths congelés dans le permafrost et retrouvés en Sibérie). On peut aussi procéder par « association » en identifiant les autres espèces systématiquement retrouvées aux cotés des mammouths et qui partageaient leur milieu de vie, mais dont on connait bien les conditions de vie. Les pollens de plantes de milieu froid sont ainsi associés aux mammouths, permettant de conforter la reconstitution de leurs exigences écologiques.

Cependant, toutes les espèces ne sont pas d’aussi bons indicateurs. Les espèces ayant des conditions de vie strictes ou espèces sténoèces (sténothermes, si elles ne tolèrent qu’une gamme étroite de température, comme le renne associé aux climats froids) sont ainsi plus informatives que les espèces ayant des conditions de vie larges ou espèces euryèces (eurythermes, si elles tolèrent une large gamme de température, comme le loup que l’on peut trouver dans une plus large gamme de température).

3. Les espèces de milieux froids et secs retrouvées en Alsace

Certains niveaux ont livré des fossiles :

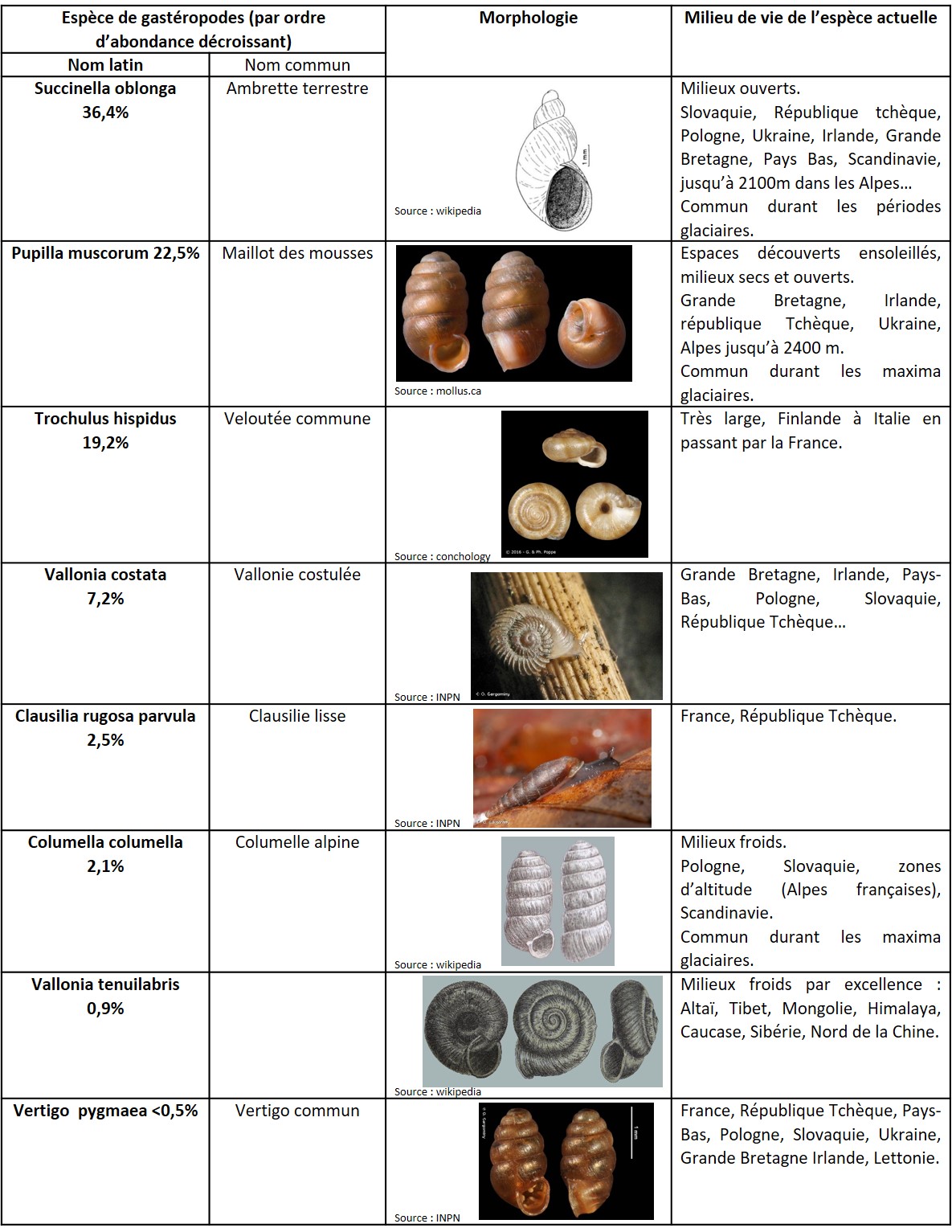

- de mollusques gastéropodes (Succinea oblonga, Pupilla muscorum), vivant encore actuellement, indiquant un milieu ouvert froid et sec ;

- de pollens, qui sont ceux de plantes herbacées, indiquant l’existence d’un paysage de steppe froide et d’un climat froid et sec typique des périodes glaciaires ;

- de vertébrés, dont les plus typiques des climats froids du Quaternaire sont le mammouth laineux (Mammuthus primigenius), le renne (Rangifer tarandus) et le rhinocéros laineux (Rhinoceros tichorhinus). Le renne fournit une information paléoclimatique fiable par comparaison avec son milieu de vie actuel (régions froides arctiques et subarctiques de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Nord). Pour les espèces disparues comme le mammouth laineux et le rhinocéros laineux, leurs adaptations sont d’excellents indicateurs de la rigueur du climat (longs poils et couche de graisse isolant du froid ; oreilles et queue réduites limitant la déperdition de chaleur, respectant la règle d’Allen).

Figure 15 : reconstitution d’un mammouth laineux. Source : Wikimedia Commons.

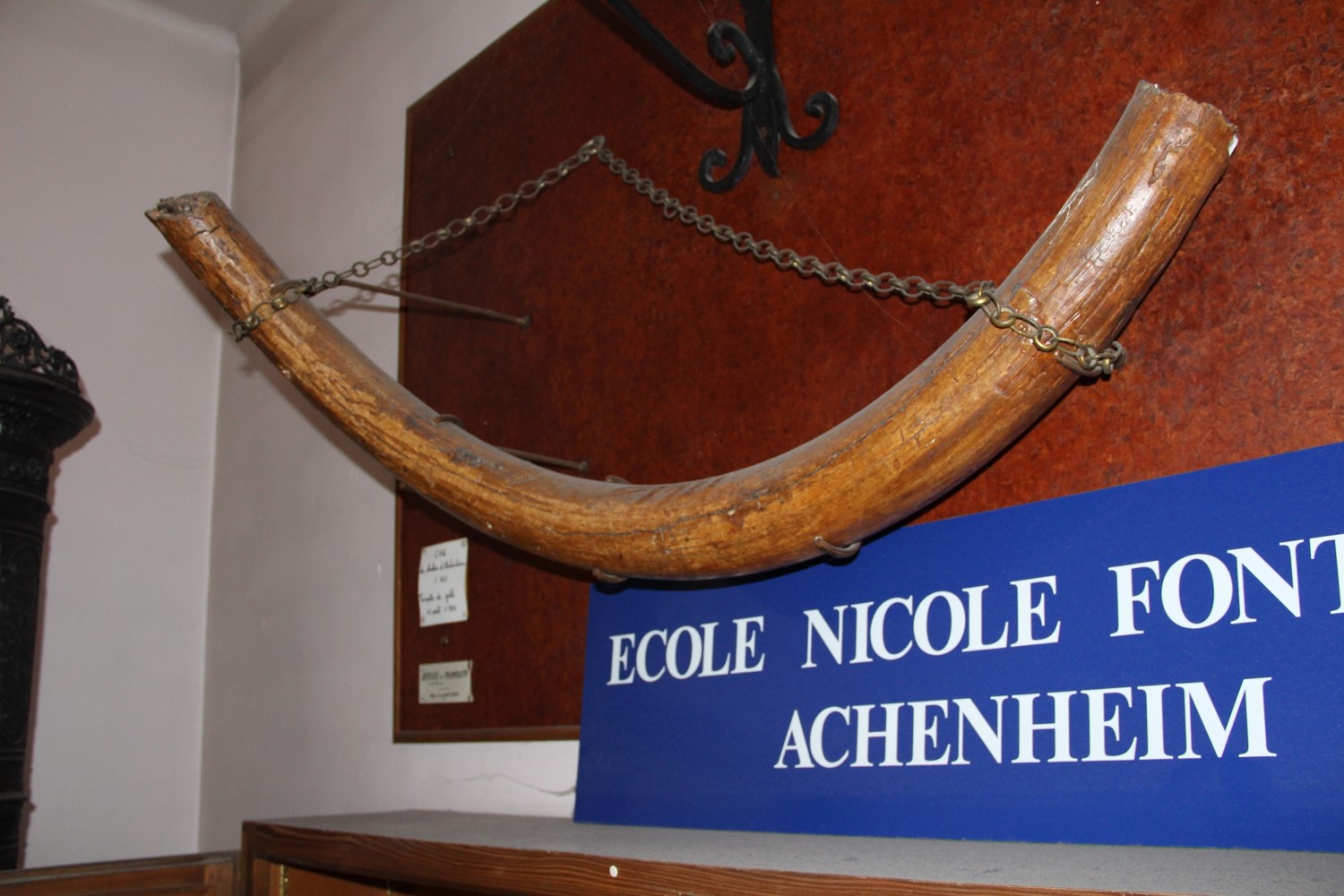

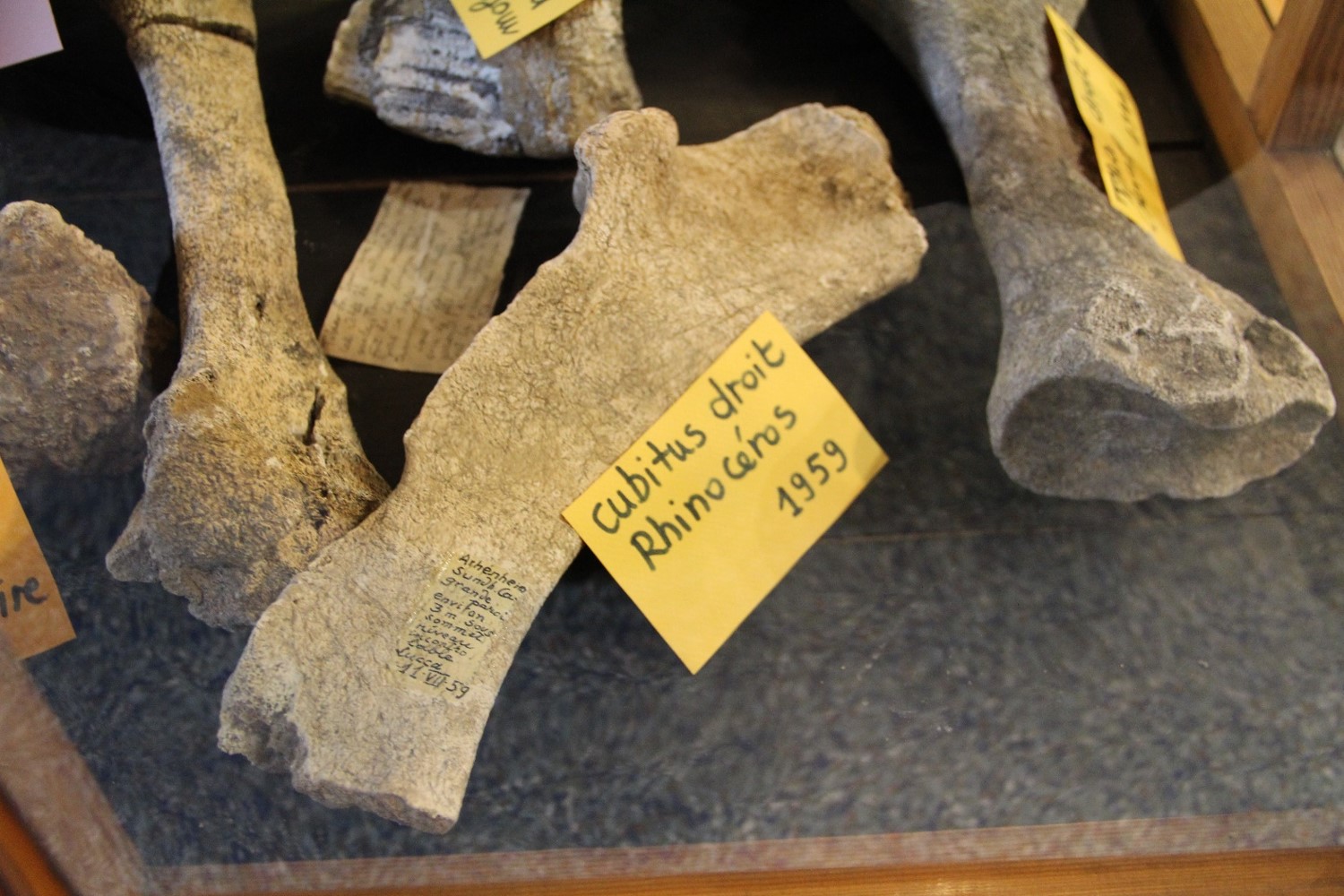

Figures suivantes : quelques fossiles retrouvés dans les lœssières d’Achenheim et des environs de Strasbourg.

Collection de l’école primaire Nicole Fontaine et du collège Paul Wernert d’Achenheim et du musée de paléontologie de l’Université de Strasbourg. Photographies Q. Boesch

16.a Molaires de mammouth découvertes à Achenheim

16.b Tibias de mammouths découvert à Achenheim (gros os de la photo).

16.c Défenses de mammouth découvertes à Achenheim

16.d Cubitus de Rhinocéros découvert à Achenheim

16.e Bois de renne découvert à Entzheim

4. Les espèces de milieux tempérés retrouvées en Alsace

D’autres niveaux ont livré des fossiles :

- de pollens, qui sont ceux d’arbres et notamment le tilleul, le charme ou le chêne, indiquant un climat plutôt tempéré. Ces espèces témoignent de l’existence d’un paysage de forêt et d’un climat tempéré, plus chaud et plus humide, typique des périodes interglaciaires ;

- de nombreuses espèces de vertébrés (ours, chevaux sauvages, rhinocéros de Merck, éléphant à défenses droites, cerf élaphe) indiquant l’existence d’un milieu forestier et d’un climat tempéré.

Attention : même s’il est tentant de faire le parallèle entre certaines de ces espèces disparues et les espèces africaines proches existant encore actuellement dans la savane, ces espèces locales étaient très différentes. Notre région n’était pas une savane arborée en climat tropical, mais juste une forêt en climat tempéré, pas plus chaud qu’actuellement !

5. L’évolution du climat mise en évidence par la faune

Les lœss continent donc une faune diversifiée qui évolue nettement au cours du temps. Cette faune indique en fait une succession de plusieurs périodes froides (périodes glaciaires) avec un paysage steppique ouvert parcouru de troupeaux de mammouths et de rennes et de quelques rhinocéros laineux, suivi de périodes plus chaudes au climat tempéré (périodes interglaciaires) associées à un paysage forestier (taïga ou forêt tempérée) et à une faune plus diversifiée. La répartition de ces espèces variait au cours des changements climatiques : les espèces migraient vers le sud en période plus froide et vers le nord en période plus chaude.

6. Activité réalisable pour reconstituer les climats du passé à partir d’indices récoltés sur le terrain

Lors de vos sorties, vous pourrez observer à coup sûr des fossiles de gastéropodes qui sont d’excellents indicateurs paléoclimatiques (100 kg de lœss alsacien contiennent environ 4300 coquilles). Il est aussi possible de tamiser le lœss pour récolter davantage de spécimens. Les plus abondants sont Succinella oblonga et Pupilla muscorum, espèces vivant encore actuellement en Scandinavie, dans les régions froides d’Europe et dans les Alpes ! Un excellent moyen de reconstituer le climat du passé par actualisme !

Figure 17 : une coquille de gastéropode pulmoné retrouvée dans un lœss. Photographie Q. Boesch

Figure 18 : quelques gastéropodes pulmonés des lœss et leurs affinités écologiques actuelles.

Pour aller plus loin : la diversité des mammifères retrouvés dans les lœss

Les fossiles de mammifères retrouvés sont très nombreux. La liste ci-dessous donne un aperçu de leur diversité dans les gisements de lœss alsaciens. Les fossiles de ces espèces peuvent être observés au Musée d’Histoire Naturelle et d’Ethnographie de Colmar ou au Musée de paléontologie de l’Institut de Géologie de Strasbourg.

Espèces de climat plutôt froid :

- Le renne, Rangifer tarandus, espèce vivant encore actuellement dans les régions froides arctiques et subarctiques de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Nord.

- Le mammouth laineux, Mammuthus primigenius, actuellement éteint, mesurant jusqu’à 3 mètres de haut et pouvant peser 6 tonnes. Ses défenses mesuraient 2,5 à 4 m de long. Il est retrouvé plutôt dans les périodes glaciaires. Les oreilles et la queue courtes, limitaient la déperdition de chaleur. Une couche de graisse de 8 à 10 cm sous la peau ainsi qu’une toison faite de poils de 30 cm de long limitaient également la déperdition de chaleur. L'alimentation du mammouth laineux était principalement composée de plantes herbacées des steppes (poacées et cypéracées).

- Le mammouth des steppes, Mammuthus trogontherii, actuellement éteint et mesurant jusqu’à 4,70 m au garrot, muni de défenses de 3,50 m de long et pouvant peser 7 tonnes. Il vivait dans les environnements steppiques froids et secs.

- Le rhinocéros laineux, Coelodonta antiquitatis, espèce disparue possédant une importante toison de laine faite de longs poils qui le protégeaient du froid. Ses oreilles et ses pattes courtes limitaient la déperdition de chaleur. Il vivait dans les steppes froides. On le retrouve en Alsace dans les périodes froides.

- L’élan à large front, Cervalces latifrons, espèce éteinte, probablement la plus grande espèce de cerf qui n’ait jamais existé (sa masse pouvait atteindre 1,2 tonne), vivant dans les toundras, steppes et taïga.

- Le bison des steppes, Bison priscus, une espèce disparue de grand bison, vivant en Eurasie et en Amérique du Nord dans les steppes.

- Le lion des cavernes, Panthera spelaea, espèce éteinte. Sa taille était plus grande que celle des lions modernes (jusqu’à 3,5 mètres de long et 300 kg pour les mâles). Ce prédateur pouvait se nourrir de rennes et de mégacéros. Il ne faut pas l’assimiler aux lions des savanes africaines actuelles mais bien à un lion européen adapté au climat froid et aux steppes.

- Le mégalocéros, Megaloceros giganteus, aussi appelé grand cerf des tourbières, actuellement éteint. Ses bois pouvaient mesurer jusqu’à 3,5 m d’envergure. Cette espèce était adaptée à des milieux ouverts de steppes et de prairies que l’on retrouvait en milieu froid et sec.

- La hyène des cavernes, Crocuta crocuta spelea, sous-espèce disparue de la hyène tachetée africaine, qui se nourrissait de chevaux sauvages, de bison des steppes ou de rhinocéros laineux.

Les espèces de climat tempéré ou tolérant une large gamme de température :

- Le rhinocéros de Merck, Dicerorhinus kirchbergensis, éteint. Typique des périodes interglaciaires chaudes en Europe et affectionnant les environnements boisés. Il remplaçait le rhinocéros laineux durant les périodes clémentes et migrait vers le sud en période froide.

- Le Rhinocéros des steppes, Dicerorhinus hemitoechus, éteint. Malgré son nom, il vivait dans des écosystèmes boisés en période chaude et partageait son habitat avec le rhinocéros de Merck.

- L’éléphant à défenses droites, Palaeoloxodon antiquus, actuellement éteint et mesurant jusqu’à 4,50 mètres de haut et 8 mètres de long et pouvant peser plus de 11 tonnes. Il est retrouvé plutôt dans les périodes interglaciaires. Il ne faut cependant pas l’assimiler aux éléphants des savanes africaines actuelles, mais bien à un éléphant européen de climat tempéré.

- L’ours des cavernes, Ursus spelaeus, espèce éteinte dont les males pouvaient atteindre 450 kg (trois fois le poids d’un ours brun) et 3,50 mètres de haut en position dressée. Son habitat était plutôt forestier en climat tempéré.

- L’hippopotame géant européen, Hippopotamus major, espèce éteinte, pouvant peser jusqu’à 4 tonnes (plus que l’hippopotame moderne).

- Diverses espèces de chevaux sauvages (Equus caballus germanicus, Equus robustus).

- L’auroch, Bos taurus, ruminant disparu au 17e siècle, dont la domestication a conduit à la vache domestique d'Europe.

- L’ours brun, Ursus arctos.

- La marmotte des Alpes, Marmotta marmotta.

- Le loup, Canis lupus.

Parmi ces espèces, celles qui n’existent plus actuellement se seraient éteintes à la fin de la dernière glaciation lors d’un épisode « d’extinction de la mégafaune » (grands animaux). Cette mégafaune aurait été victimes des effets des changements climatiques (réchauffement du climat en cette fin de période glaciaire), modifiant la disponibilité de leurs ressources (alimentaires en particulier) et à la prédation liée à la chasse pratiquée par Homo sapiens.

IV. Les séquences lœss / paléosols : des enregistrements de l’évolution du climat au Quaternaire

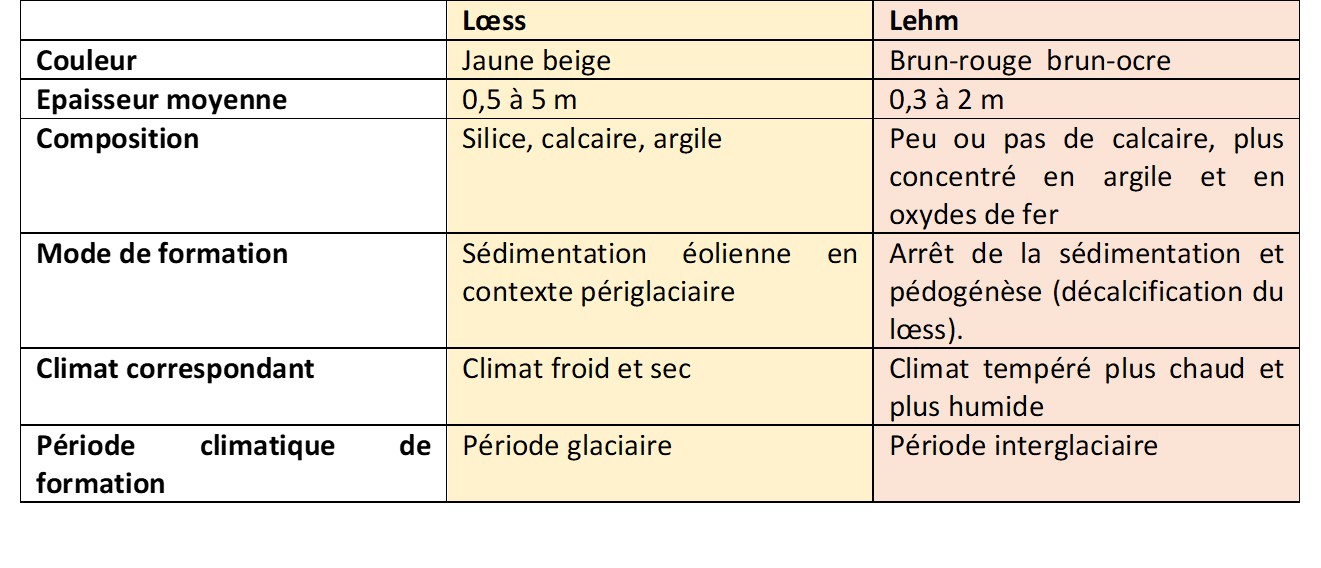

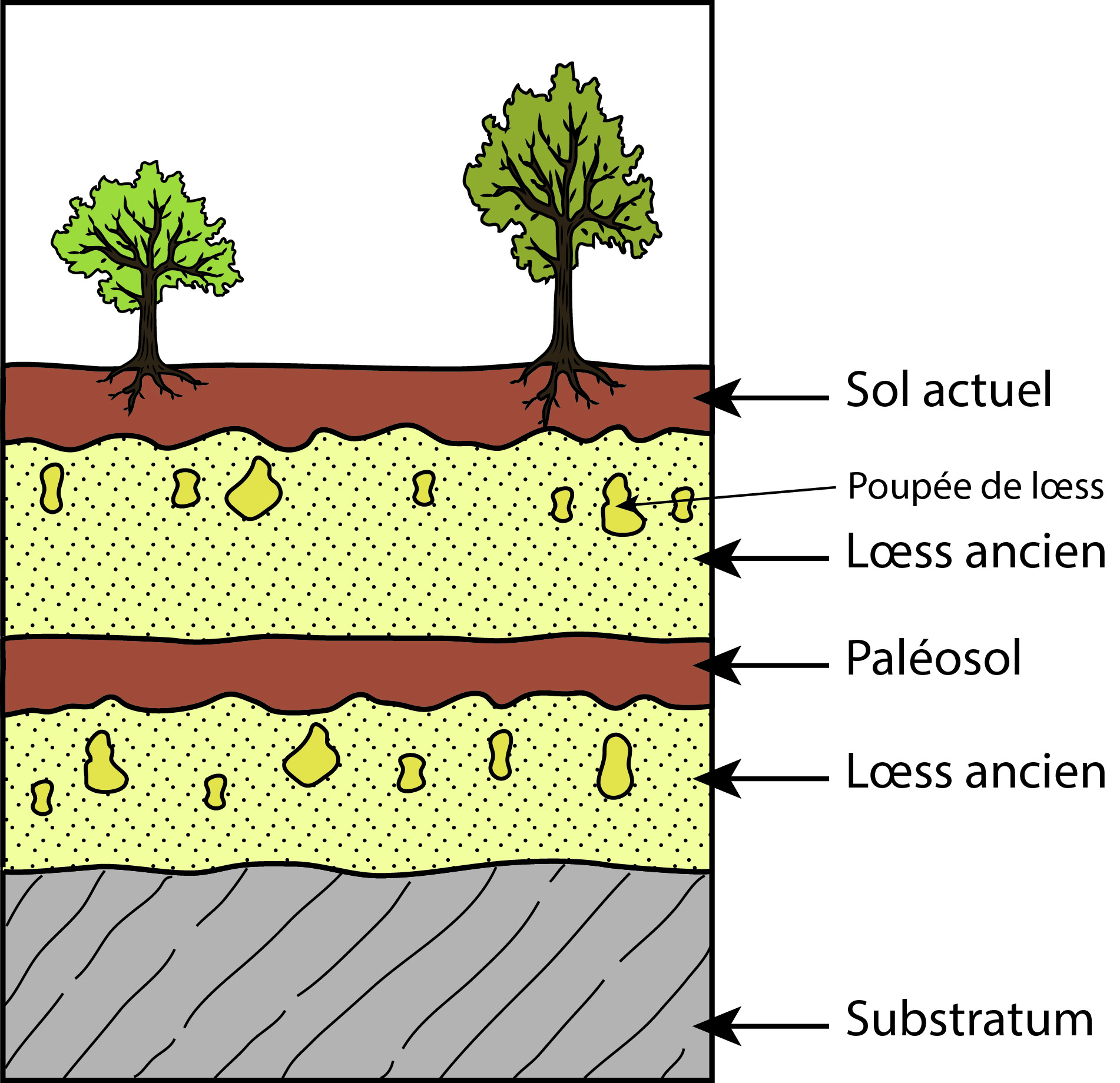

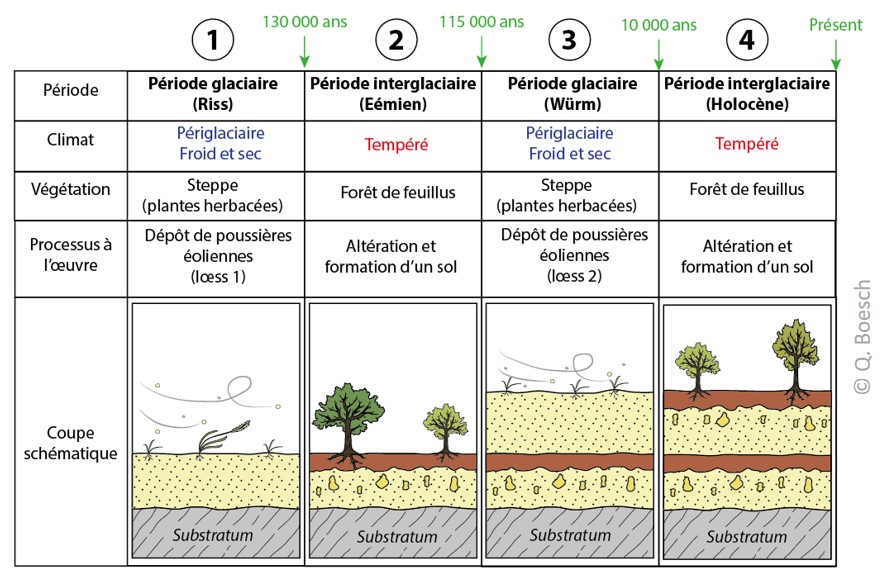

De nombreux affleurements de lœss présentent une succession de couches de couleur jaune et de couleur brun-rouge à brun-ocre. Les couches claires correspondent généralement au lœss peu transformé après son dépôt par les vents. Les couches brun-rouges correspondent à un lœss altéré par la formation d’un sol actuel ou ancien (paléosol).

En effet, après son dépôt en climat froid durant une période glaciaire, le climat peut se réchauffer (en raison de l’évolution des paramètres astronomiques) et devenir plus humide. Le climat devient alors tempéré durant les stades interglaciaires et proche de celui que nous connaissons actuellement. Cet accroissement de la température augmente la vitesse des réactions chimiques et donc l’altération chimique des lœss. L’augmentation de la pluviométrie a le même effet car l’eau est un réactif indispensable à l’altération chimique. La surface du lœss est également colonisée par la végétation. Le climat et la biosphère sont donc responsables de la formation d’un sol à partir du lœss (pédogénèse). Durant cette période interglaciaire plus chaude il n’y a pas de nouveau dépôt, mais une transformation par altération du lœss (qui a été préalablement déposé en période glaciaire).

Lors de l’altération, tous les éléments chimiques contenus dans les minéraux n’ont pas le même comportement : certains éléments chimiques sont solubles et donc évacués, tandis que d’autres sont insolubles et s’accumulent au-dessus de la roche mère.

- Le CaCO3 présent dans le lœss est soluble, sa dissolution par l’eau de pluie chargée en CO2 (d’origine atmosphérique et issu de la respiration des racines et de la faune du sol) produit des ions Ca2+ et HCO3- qui sont évacués vers le bas. La couche de surface est donc appauvrie en CaCO3 (la teneur en CaCO3 peut passer d’environ 20% pour un lœss non altéré à moins de 1% pour les niveaux les plus altérés). Les ions produits peuvent migrer et re-précipiter plus bas et former un ciment entre les particules, des poupées de lœss (concrétions de CaCO3) ou encrouter la périphérie de racines, formant des manchons racinaires (se présentant sous forme d’un tube creux appelé « rhizolithes » ou « pseudomycelium » une fois la racine décomposée).

- En revanche, le fer et les argiles sont insolubles et s’accumulent en surface. Le départ de CaCO3 conduit à un enrichissement relatif de la surface en fer et en argiles. La concentration en fer peut atteindre 4% pour un lœss altéré. Or, le fer peut être présent à l’état oxydé (Fe3+) dans certains minéraux (hématite, goethite, limonite) et former des pigments naturels de couleur rouge. Le fer oxydé étant plus concentré en surface, on forme un horizon brun-rougeâtre, correspondant au sol.

Le sol correspond donc à un lœss appauvrit en calcaire (décalcifié) et enrichit en argile et en oxydes de fer. Sa richesse en argile lui a valu le nom de « lehm » (lehm signifiant argile en allemand) ou « terre à brique ». Rigoureusement, le lehm correspond souvent à l’horizon Bt d’un sol brun lessivé.

On peut donc retenir que :

- lœss = dépôt périglaciaire = dépôt éolien en milieu froid et sec à formé essentiellement en période glaciaire ;

- sol ou paléosol (lehm) = altération et pédogénèse du lœss en climat tempéré (plus chaud et plus humide) à formé essentiellement en période interglaciaire.

Figure 19 : caractéristiques et mode de formation des lœss et des paléosols. Q. Boesch.

Or, il est possible d’observer sur certains affleurements une succession de plusieurs intervalles de lœss et de paléosols. Chaque intervalle ou « séquence lœssique » (0,5 à 5 m de lœss + 0,3 à 2 m de paléosol en moyenne) correspond donc en général à une période glaciaire suivie d’une période interglaciaire, soit une durée moyenne de 100 000 ans. La succession de multiples séquences met donc en évidence les fluctuations climatiques du passé, et les multiples épisodes de glaciations quaternaires ! Très souvent, le lœss inférieur date de la glaciation de Riss (avant 130 000 ans), le paléosol date de l’interglaciaire Riss-Würm (130 à 115 000 ans avant le présent), aussi appelé Eémien, le lœss supérieur date du Würm (surtout autour du maximum glaciaire, vers 20 000 ans avant le présent) et le sol actuel s’est formé à partir de l’interglaciaire actuel aussi appelé Holocène (10 000 ans avant le présent, donc en 8000 av. J.-C., jusqu’à l’actuel).

Les affleurements d’Achenheim (67) ont ainsi montré la succession de 4 séquences lœssiques. Il s’agit de la stratigraphie la plus complète d’un lœss en France ! En Chine, jusqu’à 30 séquences ont été décrites pour une durée totale de 2,4 millions d’années. La succession de ces séquences est l’un des enregistrements les plus continus de la succession des glaciations au Quaternaire (avec les sédiments océaniques et les carottes de glaces).

Figure 20 : limite entre deux séquences lœssiques, visible à Westhalten.

La limite anguleuse pourrait être liée à de la cryoturbation, c’est-à-dire à un remaniement du paléosol interglaciaire par la mise en place d’un pergélisol en période glaciaire. Photographie Q. Boesch

Figure 21 : deux séquences lœssiques constituées de la succession lœss-paléosol, à Soultzmatt. Photographie Q. Boesch

Figure 22 : une séquence lœssique « idéalisée ». Schéma Q. Boesch.

Figure 23 : les étapes schématiques de formation des séquences lœssiques. Schéma Q. Boesch.

Figure 24 : poupées de lœss.

Ces poupées sont des structures pédogénétiques liées à la migration du CaCO3, lessivé des horizons supérieurs et accumulé dans les horizons inférieurs du sol. Photographie Q. Boesch

Figure 25 : rhizolithes.

Ces rhizolithes sont des structures liées à la migration du CaCO3, lessivé des horizons supérieurs et accumulé dans les conduits laissés vacants par les racines. Photographie Q. Boesch

V. Le lœss et sa faune dans son contexte : portrait de l’Europe au dernier maximum glaciaire, il y a 20 000 ans.

À partir de ces indices alsaciens et d’autres retrouvés en Europe, on peut proposer une reconstitution paléoenvironementale précise pour les périodes froides du Quaternaire.

Il y a 20 000 ans, le nord de l’Europe et la Scandinavie étaient recouvertes d’une calotte glaciaire ou inlandsis dit finno-scandien, qui atteignant 2500 mètres d’épaisseur. La température moyenne du globe était de 4 à 5° inférieure à la température actuelle, mais le refroidissement était plus important aux hautes latitudes, atteignant parfois 12°C. La Terre comportait alors 4 calottes glaciaires (antarctique, groenlandaise, finno-scandinenne, et laurentidienne sur l’Amérique du Nord), tandis qu’elle n’en présente plus que deux en période interglaciaire, c’est-à-dire depuis le début de l’Holocène il y a 10 000 ans. Le climat était aussi plus aride (l’évaporation de l’eau des océans est plus difficile en période froide et l’air froid accepte aussi moins de vapeur d’eau). Ces glaciations sont déterminées par l’évolution des paramètres astronomique de la Terre (paramètres orbitaux de Milankovitch) et amplifiées par des rétroactions positives liées au réajustement interne du système climatique (rétroaction glaces-albédo et gaz à effet de serre-température).

Le stockage de glaces aux pôles et la contraction thermique de l’eau ont conduit à une baisse du niveau marin de 120 mètres. Le trait de côte était alors fortement modifié. La Manche était occupée par un fleuve qui recueillait les eaux du Rhin, de la Seine et de la Tamise. Il était possible de passer de la Sibérie à l’Alaska à pied sec.

Certaines vallées vosgiennes étaient occupées par des glaciers de plusieurs kilomètres de longueur (vallée de La Thur, de la Wormsa au-dessus de Metzeral, vallée de Gérardmer). Il en va de même pour certaines vallées schwartzwaldiennes. Les lacs des Vosges (Kruth-Wildenstein, Schiessrothried, Fischboedle, lac du Ballon, Longemer, Gérardmer…) ou de la Forêt-Noire (Titisee) sont des témoins du passage de ces glaciers. La limite des neiges éternelles était située vers 800-900 m d’altitude ! Pour davantage de précisions sur les glaciers vosgiens, voir l’article détaillé ici.

Les régions de plaines étaient couvertes d’une végétation rase faite de plantes herbacées (poacées, carex), probablement analogue aux steppes actuelles. Ces steppes étaient parcourues de troupeaux de rennes et de mammouth. Le sol était gelé toute l’année (permafrost ou pergélisol) comme en témoigne les coins de glace ayant laissé leur empreinte dans les lœss alsaciens.

Ces steppes, balayées par les vents chargés de poussières permettaient l’accumulation années après années de fines particules de quartz, calcaire et d’argiles à l’origine des lœss. Les gastéropodes vivant dans ces herbes et les mammifères vivant dans ces milieux étaient parfois ensevelis dans cette poussière et fossilisés au sein du lœss. Le lœss le plus récent date du maximum de la glaciation de Würm et s'est déposé il y a 25 000 à 13 000 ans avant le présent (c’est-à-dire durant le Dernier Maximum Glaciaire ou phase pléniglaciaire, phase la plus rude du Würm, caractérisée par l'extension maximale des glaciers).

L’occupation humaine était relativement rare à cette époque en raison de la rudesse du climat, mais les vestiges d’un campement de chasse, retrouvés dans la vallée de la Bruche (à Mutzig-Felsbourg, Paléolithique moyen), montrent que l’Homme de Neandertal occupait déjà notre région et y chassait rennes, chevaux et mammouths. Certains sites comme celui d’Achenheim ont également livrés des traces de foyers et une vaste aire de dépeçage de bêtes (rhinocéros, cheval, mammouth, bison, cerf mégacéros) préparés sur place après la chasse et des outils en pierre taillée dans les lœss (Paléolithique moyen, -75 000 à -35 000 ans).

VI. Le lœss, une ressource géologique

1. Fabrication du torchis

Le lœss a été exploité depuis des siècles en Alsace pour la fabrication de torchis, appliqué entre les colombages des maisons alsaciennes. Il a été utilisé car il est abondant et facile d’accès en de nombreux sites, y compris dans des zones ou n’affleurent pas beaucoup de roches dures pouvant être utilisées comme matériaux de construction. Après son extraction dans des lœssières, il était mélangé avec de la paille et de l’eau puis cette tresse de paille et de boue était enroulée autour d’un barreau de bois lui-même calé entre les poutres des maisons. L’argile donne une bonne plasticité au matériau lorsqu’il est mélangé à de l’eau, facilitant son emploi, puis son durcissement. La paille donnant une bonne résistance à l’ensemble. Les murs ainsi obtenus étaient bien entendu protégés par des déports de toit suffisants ou recouverts d’une fine couche de chaux pour assurer la durabilité des constructions.

Figure 26 : mur en torchis à l’écomusée d’Alsace. Photographie Q. Boesch

Figure 27 : détail d’un mur en torchis à l’écomusée d’Alsace. Photographie Q. Boesch

2. Fabrication de tuiles et de briques

Les lehms étaient également utilisés directement pour la fabrication de briques et de tuiles. En effet, leur richesse en argile permet un bon durcissement à la cuisson. Les lœss, riches en silt grossiers servent de dégraissants dans la fabrication de briques et de tuiles à partir de matériaux plus argileux (argiles et marnes pures). Les grains de silts jouent en effet le rôle de dégraissant (évitant aux briques de se fissurer en cuisant car les grains permettent la formation de nombreuses petites fissures de rétraction ou de microporosité, plutôt que d’une grosse fissure endommageant le matériau). Les grains du lœss évitent aussi à la tuile ou à la brique d’être trop « grasse » c’est-à-dire trop collante et adhérente au moule, permettant un démoulage plus facile. Le lœss est en quelques sortes l’équivalent de la farine ou du beurre que l’on met dans un moule à gâteau avant d’y verser la pâte.

Figure 28 : briques en lœss cuit à l’écomusée d’Alsace. Photographie Q. Boesch

Les lœss sont toujours exploités de façon industrielle dans les lœssières d’Achenheim, puis mélangés à des argiles et des marnes du Jurassique (Lias) pour la fabrication de briques industrielles.

3. Lœss et agriculture

Les terres lœssiques sont parmi les plus fertiles et constituent les meilleures terres de culture. La pédogénèse des lœss aboutit à la formation de sols considérés comme les plus fertiles au monde (Smalley et al., 2001) ! En Alsace, on les destine souvent à la culture du blé, mais aussi du houblon, du tournesol, du colza, de la betterave, du tabac ou à l’arboriculture. Cette fertilité est assurée par leur composition qui permet la formation de sols fertiles comme les sols bruns :

- l’argile permet la rétention d’eau et participe à la formation du complexe argilo-humique, essentiel pour les échanges d’ions qui sont des nutriments pour les végétaux ;

- le silt évite d’avoir des terres trop lourdes, ce qui serait le cas des roches plus riches en argile ;

- le calcaire corrige le pH du sol (la silice a en effet tendance à acidifier les sols alors que le calcaire augmente le pH). Par ailleurs, il participe à la formation et à la stabilisation du complexe argilo-humique en liant l’argile et l’humus avec les ions Ca2+ qu’il libère. La « pluie de poussières calcaire » ayant conduit à la formation des lœss a donc constitué une sorte de chaulage naturel de la région ;

- les minéraux présents dans le lœss (calcite, feldspaths) libèrent des éléments chimiques échangeables lorsqu’ils sont altérés (ions). Ces éléments chimiques constituent des nutriments pour les plantes. Or la granulométrie très fine offre une grande surface de contact entre grains et la forte porosité permet une bonne circulation de l’eau. Ces deux facteurs permettent une bonne altération et donc une mise à disposition importante de ces nutriments ;

- ces lœss se sont déposés « récemment » et ont commencé à être altérés récemment à partir du moment où le climat est devenu plus chaud et plus humide, c’est-à-dire à partir du début de l’Holocène il y tout juste 10 000 ans. Comme cette altération est récente, les lœss n’ont pas encore été totalement altérés et totalement lessivés de tous les minéraux qu’ils contiennent, ces minéraux sont donc encore disponibles pour les végétaux ;

- l’épaisseur du manteau de lœss permet aussi la formation de sols épais et profonds ;

- enfin la finesse du matériau et le fait qu’il ne soit pas pierreux facilite le travail du sol par les agriculteurs.

Les grandes zones agricoles du monde sont ainsi des zones lœssiques particulièrement fertiles :

- en Europe : Beauce, Alsace (avec le Kochersberg, surnommé « le grenier à blé d’Alsace »), plaines de l’est lyonnais, plaine d’Allemagne du Nord, moyenne Belgique, Roumanie (parfois surnommée « le grenier à blé de l’Europe ») ;

- en Amérique du Nord : région des Grandes Plaines ;

- en Chine : vallée du fleuve jaune (surnommée « le grenier à blé de Chine »).

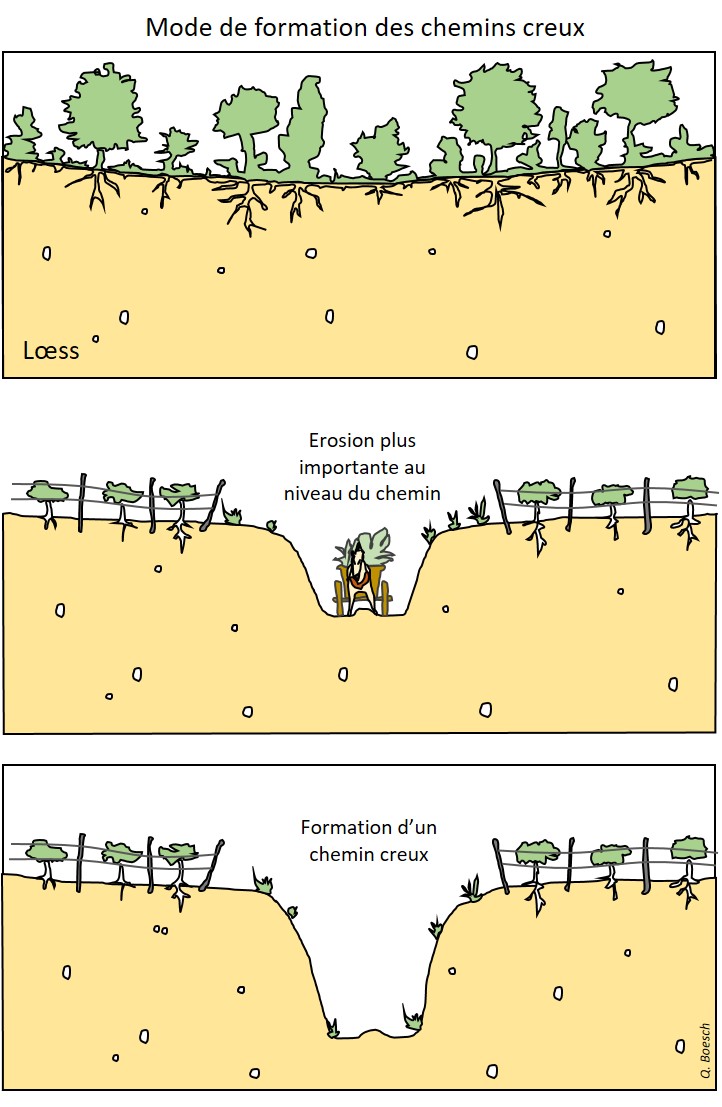

Le lœss a donc logiquement été recherché dès l’installation des premiers agriculteurs dans notre région au Néolithique à partir de -5500 ans. De nombreux villages néolithiques sont ainsi installés dans les zones lœssiques ! À l’échelle de l’Europe, une excellente corrélation a été notée entre la densité des habitats du Néolithique Rubané (culture néolithique la plus ancienne d'Europe centrale, datée de 5500 à 4700 ans av. J.-C) et la présence de sols formés sur lœss (Schwartz et al., à paraitre) ! Sur les 6000 habitats rubanés d’Europe pris en compte dans cette étude, la quasi-totalité est établie sur une zone lœssique !

Le lœss étant très friable, ces zones lœssiques sont aussi très vulnérables à l’érosion si le couvert végétal est détruit et remplacé par des cultures en champ ouvert et que les labours sont trop profonds. L’érosion des lœss est parfois responsable de la formation de coulées de boue (Romanswiller, Wasselonne, Burhaupt et Flaxlanden, 2016). Dès le début de l’agriculture au Néolithique l’érosion des lœss s’est nettement accrue. Cette érosion accrue forme aussi des chemins creux dans les zones lœssiques par le ruissellement. En Chine, le Fleuve Jaune tire même sa couleur de sa richesse en limon qui provient de l’érosion importante du plateau de Lœss ou plateau Huangtu !

Figure 29 : un chemin creux formé dans une zone lœssique. Kaiserstuhl, Allemagne. Photographie Q. Boesch

Figure 30 : mode de formation d’un chemin creux. Schéma Q. Boesch

Lœss et galeries souterraines

Les lœss étant des dépôts tendres et dépourvus de gros blocs de roches, ils sont faciles à creuser et leur légère cimentation assure un bon maintien des parois.

Le Grand Hamster d’Alsace (Cricetus cricetus), espèce emblématique, trouve justement son terrain de prédilection dans les grandes étendues de lœss du Kochersberg car cette roche lui permet de creuser aisément de nombreuses galeries.

Nos aïeux ont également mis à profit cette propriété des lœss pour y creuser des caves. Celles-ci sont assez nombreuses dans les quartiers des brasseries à l’ouest de Strasbourg (Koenigshoffen, Cronenbourg, Schiltigheim). On en trouve également un certain nombre au Kaiserstuhl.

Bibliographie :

ANTOINE P. Les lœss en France et dans le Nord-Ouest européen, REVUE FRANÇAISE DE GÉOTECHNIQUE N° 992e trimestre 2002

BYRNE N., PRAT F. (1978) - Grand mammifères des loess d'Achenheim. Loess gris-verdâtre (couche F); Sol 74 (couche B). Cervidae, Bovidae, Elephantidae, Equidae. Recherches géographique, 7, pp. 97-113.

FOUQUOIRE J., GEISSERT F., MARNOT-HOUDAYER J., SCHAAF O., THEVENIN A., VOGT H. (1979) - Les gisements d'Achenheim et de Hangenbieten (Bas-Rhin). Quaternaire d'Alsace. Excursion AFFQ, 12 p., 13 fig

FROEHLICHER Lucie, thèse : Les haies, une alternative à l'openfield dans les zones lœssiques d'Alsace ? : perspectives historiques, systèmes agraires du futur, érosion, effets sur le colluvionnement et le stockage du carbone, 2016.

MAZENOT Georges, Wernert Paul, Franc De Ferrière Jacques, Recherches malacologiques sur les lœss et les complexes lœssiques d'Alsace, Sciences Géologiques, bulletins et mémoires, Année 1963 16-1

MENILLET F. (1995) - Les formations superficielles des Vosges et de l’Alsace. Identification, potentialités, contraintes. Rapport final BRGM R 38640.

MUHS Daniel R. et al. Mineral Dust: A Key Player in the Earth System (pp.411-441) Chapter: 16., 2014, Springer Science+Business Media. DOI: 10.1007/978-94-017-8978-3__16

PUISSEGUR J.J. (1978) - Les mollusques des séries loessiques d'Achenheim. Recherches géographiques, 7, pp. 71-96.

ROUSSEAU D.D., PUISSEGUR J.J. (1990) - A 350 000-year climatic record from the loess sequence of Achencheim, Alsace, France. Boreas, vol. 19, pp. 203-216.

SCHAAF-RAETH 0.(1979)- Sédimentologie des loess et alluvions quaternaires de Hangenbieten et Achenheim (Alsace, France). Thèse Université Louis Pasteur Strasbourg, 124 p., 65 flg., 7 pl

WERNERT (P.) - Stratigraphie paléontologique et préhistorique des sédiments quaternaires d’Alsace, Achenheim, Mémoires du service de la carte géologique d’Alsace et de Lorraine, n°14, Université de Strasbourg, 1957, 259 pages.