Les migmatites

Les migmatites des Vosges Centrales

Les données ci-dessous reflètent les connaissances récentes. Nous remercions les chercheurs de l'EOST, Monsieur Whitechurch, Madame Anne-Sophie Tabaud et Monsieur Etienne Skrzypek pour leur aide et les documents qu'ils nous ont transmis.

1. Généralités

Les migmatites, témoins de la fusion de croûte continentale, sont régionalement associées à des roches métamorphiques de haut degré. Elles sont constituées de parties peu ou pas fondues, appelées paléosome et d’une partie résultant de la fusion partielle appelée néosome.

Le néosome est composé d'une partie claire, appelée leucosome, de texture grenue, quartzo-feldsapthique : c'est le produit de la cristallisation du liquide fondu. La partie sombre, appelée mélanosome est constituée de minéraux réfractaires ferro-magnésiens (biotite, cordiérite, +/- grenat , +/- pyroxènes, , +/- tourmaline) : ce sont les résidus de la fusion partielle.

D’un point de vue structural, deux types de migmatites sont distingués : les métatexites avec une foliation pénétrative synmigmatitique et les diatexites avec un aspect granitique prononcé et perte de la foliation gneissique (originelle ou synmigmatitique).

Les expérimentations montrent que l’eau abaisse considérablement la température de la fusion depuis 800°C dans des conditions sèches, jusqu’à 650°C en présence d’eau.

⦁ En absence d’eau, la fusion implique la déstabilisation des minéraux hydroxylés (biotite et amphibole) à 800°C produisant des minéraux anhydres et du liquide suivant la réaction :

quartz + plagioclase + biotite --> liquide + grenat + orthopyroxène + feldspath potassique.

On parle de fusion déshydratation et les assemblages résiduels sont ceux du faciès granulite, d’où une association fréquente entre les granulites et les migmatites.

⦁ En présence d’eau, à 650°C, les réactions de fusion sont :

quartz + feldspath potassique + plagioclase + eau --> liquide

ou encore : muscovite + quartz + feldspath potassique + plagioclase + eau --> liquide

ou encore : muscovite + quartz + plagioclase + eau --> liquide +silicate d’alumine + feldspath potassique

D’un point de vue rhéologique*, deux seuils de comportement mécanique des migmatites sont atteints en fonction du taux de fusion.

⦁ Le premier seuil est atteint pour quelques % de liquide silicaté qui commence à former un réseau interconnecté qui diminue la résistance à la contrainte (viscosité) de la roche contenant le liquide, de deux à trois ordres de grandeur. Ce seuil est aussi celui qui permet la migration des liquides au sein de la roche partiellement fondue.

⦁ Le deuxième seuil est atteint, pour des pourcentages de fusion plus importants, supérieurs à 30%. Les cristaux résiduels ne forment plus une armature solide et sont en suspension dans le liquide (bouillie de cristaux). Le comportement de l’ensemble est visqueux par une perte de la résistance de la roche à la contrainte (viscosité) d’une dizaine d’ordres de grandeur.

Le premier seuil étant atteint, la collecte des liquides, au-delà de l’échelle du grain, se produit au départ dans des sites en dilatation (veines, cisaillements). L’injection des leucosomes dans ces sites se fait en réponse d'une part à des gradients de pression liés au poids de la colonne de la roche au dessus et d'autre part à la déformation hétérogène de la matrice solide de la roche. La déformation fait apparaître une foliation synmigmatitique formée par les minéraux néoformés ou résiduels. C’est le stade des métatexites.

La perte de la continuité de l’armature solide suggère une transition de comportement rhéologique, au delà du second seuil, analogue à celui des magmas. C’est le stade des diatexites. La présence de diatexites au sein de métatexites montre que le drainage de la bouillie cristalline n’est pas toujours efficace, pouvant conduire à des accumulations locales.

Tous ces phénomènes sont visibles dans les migmatites des Trois Épis et de Kaysersberg comme le montrent les différents affleurements visités dans le secteur.

2. Mise en place des migmatites dans les Vosges centrales

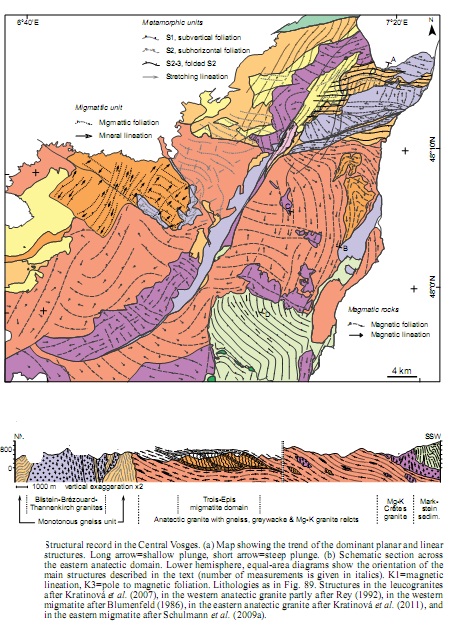

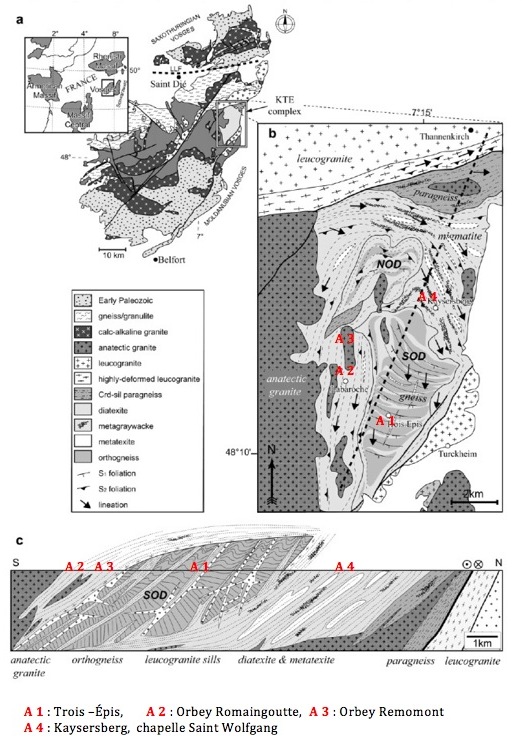

Figure 1 : Vosges centrales : carte et coupe

- Entre 330 et 325 Ma, les migmatites se mettent en place au sein de l’unité Moldanubienne méridionale à la faveur de l’orogenèse hercynienne dont nous allons retracer quelques étapes qui expliquent le processus de migmatisation.

On distingue classiquement l’unité Saxo -Thuringienne septentrionale dont les sédiments appartiennent au Paléozoïque inférieur, de l’unité Moldanubienne dont la croûte inférieure la plus ancienne date du Néoprotérozoïque. La croûte supérieure de cette unité comprend des Grauwackes datant du Carbonifère inférieur (faciès Culm). Les deux unités sont séparées par un accident majeur, dit de Lalaye – Lubine.

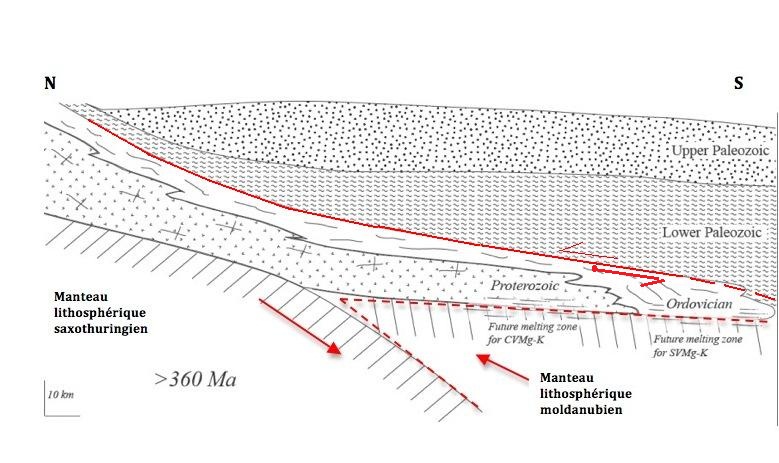

- À 360 Ma, au cours de la subduction de la marge continentale Saxo-Thuringienne sous la marge continentale Moldanubienne, un coin de manteau lithosphérique délamine la lithosphère Saxo- Thuringienne.

Figure 2 : 360 Ma ; Délamination de la lithosphère par le manteau, à partir des roches de la croûte inférieure du Saxo-Thuringien descendues à une profondeur de 45-50 km portées à une T° de 900°C,

se sont formées les granulites (métamorphisme de HP°, HT°), visibles à l’affleurement au col des Bagenelles.

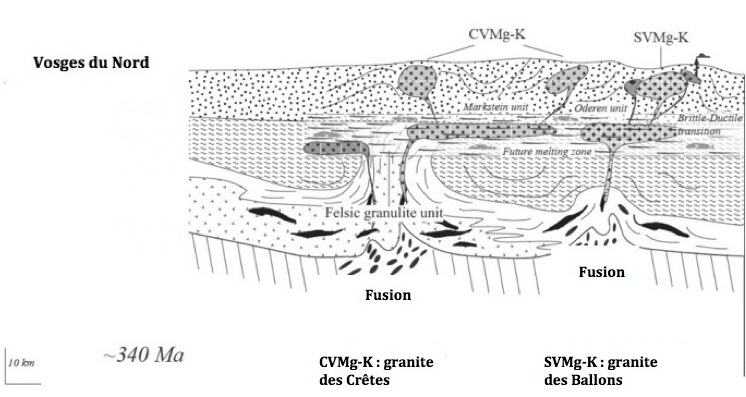

- À 340 Ma, les conditions de T°, de P°, et d’hydratation sont aussi propices à la fusion partielle du manteau à l’origine de magmas (qui donneront les granites Mg-K). A ce moment se forme un mélange de magmas, crustal et mantellique qui est à l’origine des granite des Crêtes (sombre, riche en ferromagnésiens, biotite et amphibole) qui se mettent en place au sein de la croûte orogénique Moldanubienne (dans les gneiss de la croûte inférieure et les sédiments du Culm). La mise en place du granite des Ballons (aussi granite Mg-K,SVMg-K) est similaire (mélange d’origine mantellique et crustale) à la différence près que s’y ajoute la fusion partielle de roches de croûte, très uranifère.

Figure 3 : -340 Ma ; Fusions partielles dans le manteau et la base de la croûte. Remontée de panneaux chauds et de magmas. Image : Anne - Sophie Tabaud

- Entre 335 et 330 Ma, les écailles de manteau chaudes, incorporées à la croûte inférieure, sont remontées rapidement (vitesse de 3 à 4 mm par an).

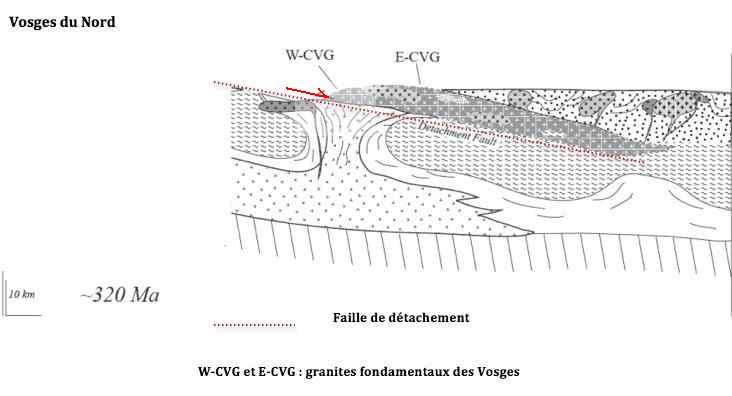

- Entre 330 et 325 Ma, les conditions de pression et de température permettent un début de fusion de la croûte continentale à une douzaine de km de profondeur. La présence de granites Mg-K très radioactifs à moyenne profondeur facilite également le réchauffement de la croûte. Tout ceci conduit à la formation des migmatites et du granite des Vosges centrales (anciennement dit fondamental). La mise en place de ces granites d'anatexie (ou "granites fondamentaux" des Vosges (W CVG, E CVG)) est contemporain au fonctionnement d'une zone de détachement.

Figure 4 : - 320 Ma. La faille de détachement met, au contact des panneaux chauds, des séries moins épaisses,

cela favorise les fusions (migmatisation) et la collecte des liquides qui donneront les granites d'anatexies (granite fondamental des Vosges Est et West). Image : Anne - Sophie Tabaud

3. Les migmatites des Trois Epis et de Kaysersberg

Les migmatites des Trois Epis et de Kaysersberg sont un mélange de métatexites et de diatexites. Elles ont toutes été datées entre 330 et 325 Ma. La fusion se fait à des températures de 680 à 700 °C et à des pressions de 3–4 kbar (environ 10 à 12km).

L’âge commun aux deux ensembles migmatitiques ainsi que leur condition de fusion contredisent l’interprétation que l’on faisait jusqu’à présent de deux nappes de migmatites séparées, celle des Trois Épis plus âgée sur celle de Kaysersberg, plus récente.

Figure 5 : Carte structurale de la zone des migmatites. a - Carte montrant la situation des migmatites à l’échelle régionale. b - Carte structurale plus locale, c - Coupe Sud - Nord, suivant les pointillés de la carte b. Les migmatites des Trois Épis sont représentées par les orthogneiss (SOD) et les filons de leucogranite, celles de Kaysersberg par les métatexites et les diatexites

L’étude de terrain montre que les migmatites de Kaysersberg, entourent un môle plus résistant orthogneissique en début de fusion, les migmatites des Trois Epis. Dans ces migmatites les veines de leucosome sont mises en place dans des joints de dilation perpendiculaires à la compression (zone c Figure 5).

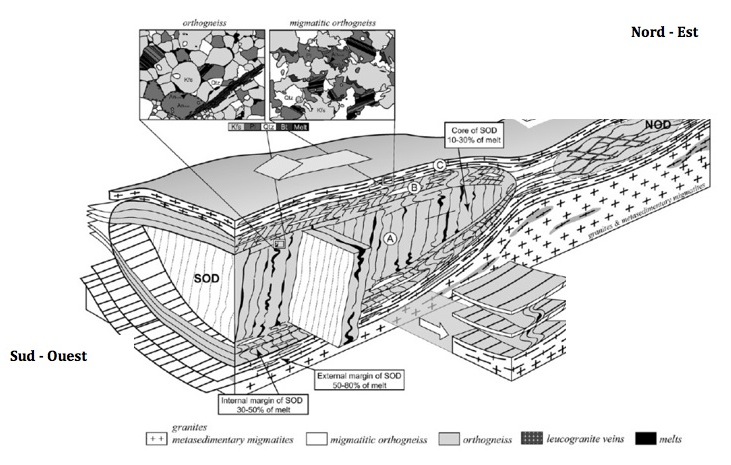

Figure 6 : Relations spatiales entre les migmatites des Trois Epis et de Kaysersberg. Ce schéma en 3D montrant la situation des migmatites des Trois Épis (SOD) enclavées dans les unités de Kaysersberg et leurs degrés de fusion respectifs : zone A : cœur des migmatites des Trois Épis, fusion de 10 à 30%, Zone B : couronne interne des migmatites des Trois Épis, fusion de 30 à 50% , Zone C : couronne externe des migmatites des Trois Epis = migmatites de Kaysersberg, fusion de 50 à 80%.g.

Les migmatites de Kaysersberg sont déformées avec une foliation synmigmatitique visqueuse correspondant à une fusion plus importante que celle des migmatites des Trois Epis, à pendage Est autour de Labaroche et, Sud-Est autour de Kaysersberg.

Les produits de fusion montrent tous une linéation de transport Nord-Sud. L’analyse structurale montre que cet ensemble de gneiss et leur couverture de grauwackes a fondu lors de mouvements le long d’une grande faille de détachement en extension (faille normale peu inclinée) au Carbonifère. La faille de Lalaye-Lubine, séparant les Vosges du Nord des Vosges Moyennes pourrait représenter un équivalent au Nord de cette zone de détachement.