Bergheim : sur le terrain

La carrière de Bergheim.

Présentation d'ensemble.

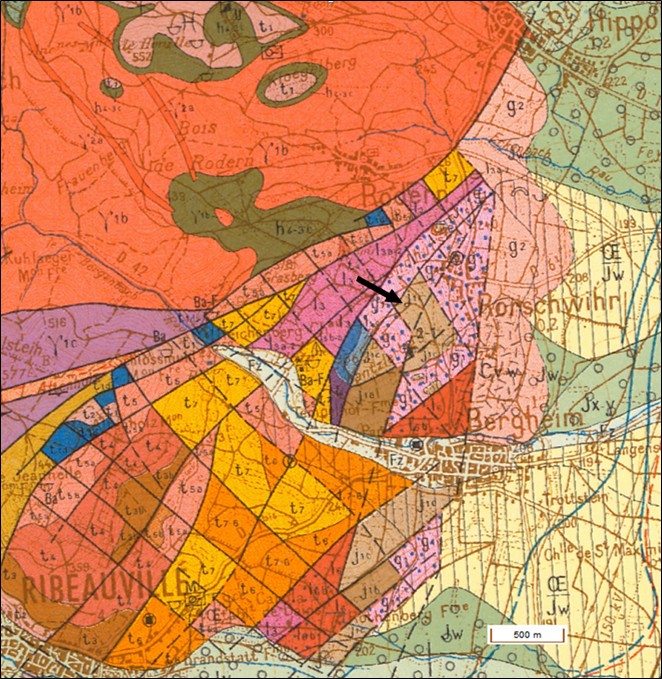

La carrière du Kantzerlberg se localise dans le champs de fracture de Ribeauvillé. La position de la carrière est callée sur un contact anormal entre deux terrains sédimentaires notés g1 appartenant au lathorfien (Tertiaire, Oligocène) et J1-2 appartenant au Jurassique moyen également appalé Dogger du Bathonien et Bajocien (Fig. 1 a. et 1 b.).

Fig 1 a. Extrait de la carte géologique (BRGM) de Colmar au 1/50000ème .

La flèche indique la position de la carrière

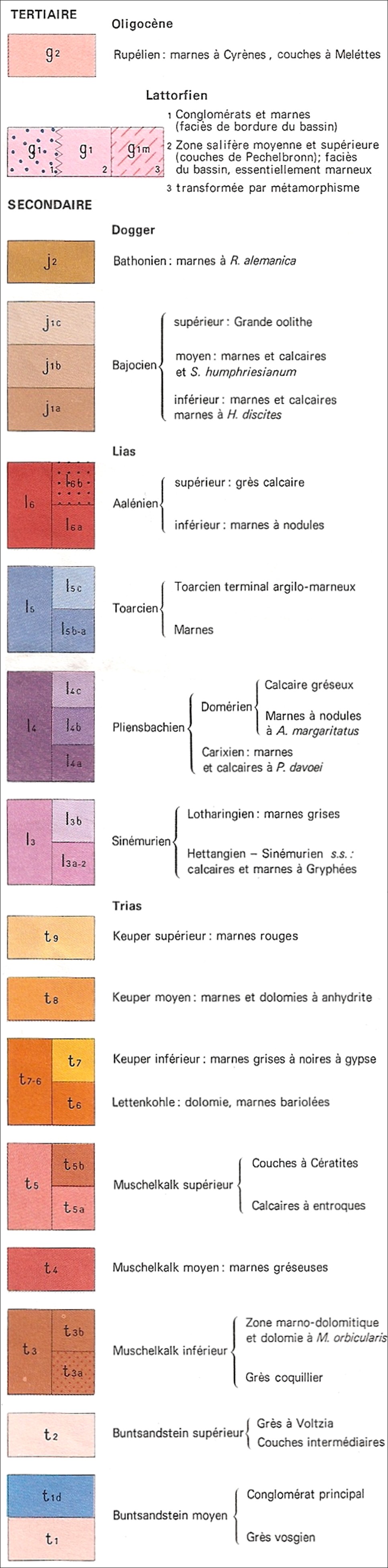

Fig 1 b. Extrait de la légende de la carte géologique (BRGM) de Colmar au 1/50000ème .

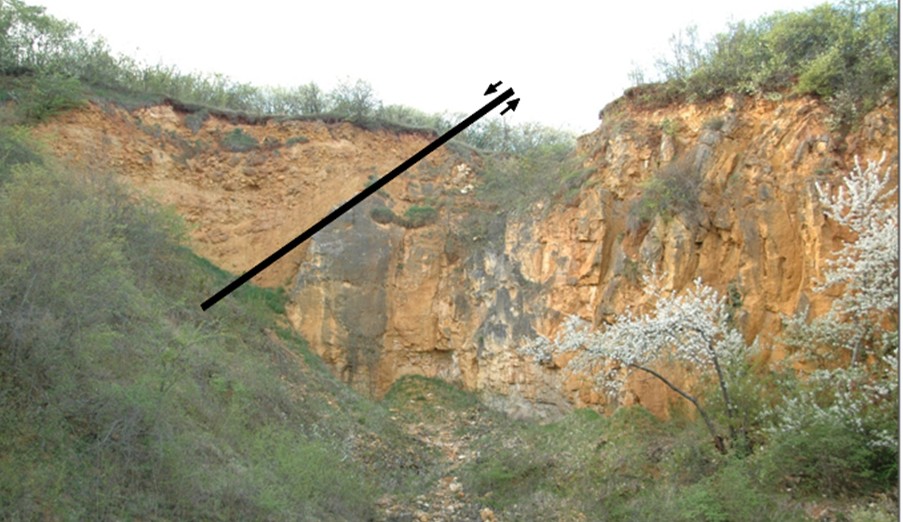

En avançant dans la carrière vers le front de taille, l'élément le plus frappant est la présence d'une différence de texture dans les terrains situés au Sud-Ouest (à gauche sur l'image) par rapport à ceux situés au Nord-Est. (Fig 2). En effet on note la présence de galets de taille décimétrique au Sud-Ouest alors que l'affleurement est plus homogène et présente des fracturations verticales. Nous avons au Sud-Ouest un conglomérat et à au Nord-Est un calcaire. Les deux terrains sont séparés par une faille matérialisée en noir sur la Fig 2.

Fig 2. Vue du front de taille de la carrière

Lithologie.

Dans le détail, au Nord-Est, le calcaire calcaire est fortement fracturé présentant des strates redressées presque à la verticale et des bancs décimétriques à métriques, découpés en bloc et renferme de nombreux restes de fossiles (bivalves, crinoïdes, oursins). Il s'agit d'un calcaire oolithique blanc à patine ocre (Fig 3) et a été nommée « La Grande Oolithe ».

La roche date du Bajocien supérieur (-178 Ma à – 170 Ma). Dans les courants marins, des petits grains de sable ou morceaux de coquille roulent au fond de l’eau et se couvrent doucement de calcaire (un peu comme une boule de neige qui grossit en roulant). Cela forme des petites billes de calcaire de 1 à 2 mm que l’on appelle des oolithes (oolithe vient du grec ôon qui signifie « oeuf » et lithos qui signifie « pierre ». La cimentation de ces oolithes par de la calcite (minéral du calcaire) donne le calcaire oolithique. Les restes de la vie animale marine se déposent petit à petit sur le fond de la mer.

Dans la partie contiguë à la faille, le calcaire oolithique montre des dissolutions et des formes karstiques. Les strates redressées subverticales et découpées sont liées à la tectonique du Tertiaire. Certains plans de fracturation présentent par ailleurs des stries horizontales témoins de mouvements tangentiels qui s'ajoutent aux mouvements verticaux dus à l'effondrement du fossé.

La roche au Sud-Ouest est un conglomérat daté du Lattorfien, début de l’Oligocène (-34 Ma à -23 Ma).

En détail le conglomérat contient des galets de calcaire oolithique ils contiennent souvent des restes de coquilles de bivalves marins. Ces galets proviennent essentiellement de l'érosion de roches datant du Jurassique moyen (Dogger) (Fig. 3) pris dans une matrice argilo-sableuse (Fig. 4), dont les éléments présentent une hétérométrie ce qui traduit des dépôts de torrents situé à proximité de la source.

Les conglomérats obéissent au principe de la sédimentation inverse : les niveaux les plus récents contiennent des galets de matériel le plus ancien. Les galets sont d'origine torrentiel, fluviatile, plus ou moins arrondis (certains pas du tout), de taille variable (du mm au m) ; mal triés, ils comprennent toute la gamme des terrains anté-bathoniens (cependant les galets de socle y sont rares). Cepndeant l'échantillonage sur le terrain n'a pas permis de mettre en évidence cette sédimentation particlière.

Du point de vue de la mise en place des conglomérats ont peut dire que ces conglomérats dits "côtiers" ainsi que les marnes interstratifiées sont les produits grossiers du démantèlement de la couverture sédimentaire qui recouvrait complètement les Vosges (et par symétrie la Forêt Noire). Ils témoignent de l'érosion active des reliefs proches (à l'Ouest) consécutifs à l’effondrement du fossé. Les sédiments détritiques sont transportés par des cours d’eau qui ont entaillé profondément le relief en formant des canyons et se déversent, mal triés, dans le fossé en formant des "fan delta". La sédimentation devient de plus en plus fine au fur et à mesure qu’on s’approche du centre du fossé.

L'accident principal, la faille normale.

L’extension au tertiaire a provoqué la fracturation des roches et la formation de failles normales qui a ici un pendage d'environ 45° d'est en ouest, d’un rift et donc d’une dépression au centre. L’érosion sur les reliefs les plus hauts a entrainé les débris de roches vers la dépression, plus à l’Est ici. Les cônes alluviaux se sont donc déposés sur les compartiments affaissés, relativement préservés de l’érosion. Sur les collines sous-vosgiennes on retrouve donc la série sédimentaire complète du secondaire, surmontée des dépôts tertiaires composés d’un conglomérat fait à partir du décapage de la série sédimentaire située plus haut.

La Barytine de la forêt de Bergheim.

Les marnes et le gypse.