Vallée de Sainte-Marie-aux-Mines : fiche professeur 1

Les roches du socle des Vosges Centrales de la vallée de Sainte - Marie – aux – Mines

L’excursion dans la vallée de Sainte - Marie - aux - Mines met en évidence sur le terrain, les roches de la partie centrale du socle hercynien des Vosges ; ces roches représentent en particulier la racine crustale profonde de la chaine de montagnes varisque, liée à la collision des blocs Saxothuringien, au Nord et Moldanubien, au Sud. L’histoire de cette racine montre successivement un enfouissement et une exhumation très rapides, accompagnée de migmatisation et d’intrusions de granites. Les roches portent des indices minéralogiques et structuraux qui témoignent d’une dynamique de subduction d’une marge continentale sous une autre.

1. La série des gneiss de Sainte - Marie - aux - Mines et de Sainte - Croix - aux - Mines

Cette série comprend : - 1. des gneiss dits monotones migmatitiques à biotite et sillimanite, visibles par exemple, à l’affleurement de Liepvre (arrêt 1) - 2. des gneiss dits variés migmatiques à grenat et intercalations de cipolins (anciens calcaires) et amphibolites (anciennes laves andésitiques), visibles par exemple à l’affleurement, dans la carrière du « Petit Haut » (arrêt 2), - 3. des granulites felsiques (roches riches en feldspath et silice dont la quartz) à grenat contenant de rares lames de granulites sombres et des écailles de péridotites à grenat de très HP, visibles par exemple à l’affleurement, chemin du Haycot (arrêt 3).

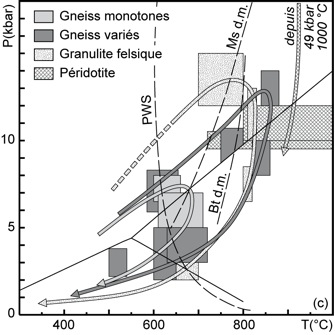

Les gneiss monotones atteignent des conditions de pression (P) et de température (T), maximales de 7 kb et 700°C, tandis que les gneiss variés et les granulites ont été métamorphisés à 12-15 kb et 800-900°C.

Les péridotites à grenat, initialement équilibrées à 49kb, 1100 -1200°C, sont incorporées ensuite dans les granulites felsiques.L’ensemble subit un métamorphisme rétrograde à basse pression (4-5 kb) et haute température (600-700°C). C’est au cours de toute cette évolution métamorphique que les gneiss et granulites subissent une fusion partielle donnant des leucosomes grenus et des résidus sombres à biotite et grenat.

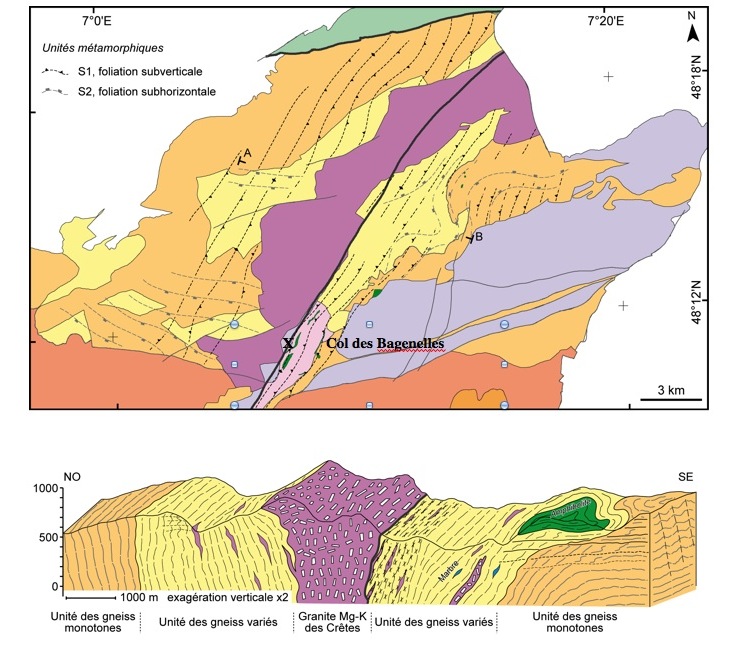

L’ensemble de ces gneiss a subi deux grandes étapes de déformation : - 1. une compression Est-Ouest a produit des foliations NO à N20° à fort pendage de 70-80° vers le NW. - 2. un aplatissement produisant une foliation subhorizontale, surtout visible dans la partie Est des gneiss de Sainte - Marie - aux – Mines. Les unités granulitiques ont été exhumées verticalement dans la croûte grâce à des plis de grande échelle, avant d’être étalées sur les gneiss monotones et variés de faciès amphibolite, ainsi que le montre la figure 1 : carte simplifiée des unités géologiques des Vosges Centrales. La faille de Sainte - Marie - aux – Mines est représentée en noir (SW - NE).

Fig 1 : carte simplifiée des unités géologiques des Vosges centrales

2. Le Granite des Crêtes

L’ensemble de la série des gneiss de Sainte-Marie-aux-Mines et de Sainte - Croix - aux - Mines est intrudé par des granites et syénites porphyriques à mégacristaux d'orthose, à biotite, pyroxène et amphibole (granite des Crêtes et durbachite). Le granite des Crêtes est visible sur des blocs rapportés, au parking du col des Bagenelles (arrêt 4).

Le Granite des Crêtes affleure en lames à l’Ouest et au Nord de Sainte - Marie - aux - Mines. Il est intrusif au sein des séries de gneiss ou le long d’accidents majeurs varisques.

Ce granite subalcalin magnésio - potassique (Mg-K granites) cristallise à partir d’un mélange entre les liquides basaltiques issus de la fusion partielle du manteau et des liquides issus de la fusion partielle des gneiss de Sainte - Marie - aux - Mines. Les durbachites qui cristallisent à partir des mêmes magmas magnéso-potassiques sont des syénites mélanocrates. Elles contiennent aussi des mégacristaux d'orthose, beaucoup de biotite, pyroxène et amphibole, et peu de quartz par rapport au granite des Crêtes, et comme dans ce dernier, de nombreux minéraux accessoires.

3. Chronologie absolue des différents événements et modèle actuel d’évolution géodynamique

Les derniers résultats géochronologiques montrent que le métamorphisme accompagné de la fusion partielle des gneiss et la mise en place des granites s’effectue dans un laps de temps très court.

Les âges les plus anciens des coeurs de Zircon des gneiss monotones sont de 550 à 600 Ma. Ces minéraux sont hérités d'un socle cadomien d'âge protérozoïque supérieur. Les âges obtenus sur les coeurs des zircons des granulites felsiques montrent qu'ils sont hérités d'un protolithe correspondant à des quatzites d'âge Cambro-ordovicien (540 - 470 ma). Les âges obtenus sur des coeurs de zircon des gneiss variés montrent qu'ils sont hérités d'un protolithe correspondant à des sédiments gréseux (gneiss), des calcaires (marbres) associés à des laves calco-alcalines (amphibolite) de l'Ordovicien - Silurien (470 - 419 Ma).

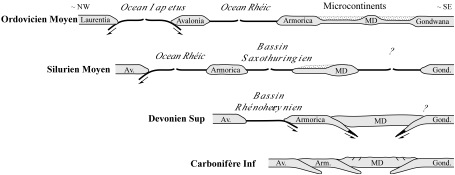

Le métamorphisme des gneiss variés et monotones du faciès amphibolites et des granulites de Sainte - Marie - aux - Mines (le pic du métamorphisme est situé entre 360 et 340 Ma) est attribué à la subduction de la marge saxothuringienne vers le Sud Est sous le bloc continental moldanubien (figure 2).

Figure 2 : datation des zircons des roches de la série de Sainte - Marie - aux Mines

Cette association d’un socle Protérozoïque supérieur et cadomien surmonté par des sédiments d’âge Cambrien à Ordovicien est typique de celle décrite dans le Nord de l’Allemagne dans la marge du bloc continental Saxothuringien ou en Bretagne Nord (bloc continental Armorica, qui serait l’équivalent u bloc saxothurongien). Ces sédiments se sont déposés en marge du bassin océanique saxothuringien séparant les blocs Saxothuringien/Armorica du bloc Moldanubien (MD) détaché du Gondwana par la Paléothéthys.

Figure 3 : contexte géologique à l'échelle continentale

Les trajets P,T des péridotites montrent que la dynamique liée à la subduction fait remonter de l'asthénosphère de 100 km à 50 km de profondeur (notamment la rupture dans la zone de suduction ou "slab break-off"). Ces péroidotites fondent localement pour donner des liquides basaltiques qui vont se mélanger avec des produits de fusion des granulites pour donner les magmas magnésio-potassiques, à l'origine des granites des Crêtes et des durbachites. Ces magmas sont intrusifs dans les gneiss de Sainte-Marie-aux-Mines. Leur cristallisation est datée de 345 à 340 Ma (U/Pb sur zircon, K/Ar et Ar/Ar sur amphibole et buiotite). Ces péridotites s'insèrent sous forme d'écailles dans les granulites (délamination du manteau) en fin de subduction, juste avant leur remontée subverticale vers 340 Ma.

Figure 4 : trajets PT et temps des roches de la série de des gneiss de Sainte - Marie - aux - Mines et de Sainte - Croix - aux – Mines

Figure 4 : trajets PT et temps des roches de la série de des gneiss de Sainte - Marie - aux - Mines et de Sainte - Croix - aux – Mines

La figure 4 illustre les trajets PT des roches de la série de des gneiss de Sainte - Marie - aux - Mines et de Sainte - Croix - aux – Mines. Elle permet de voir deux épisodes de métamorphisme, granulites et gneiss variés issus d'un métamorphisme de HP et HT associé à l'incorporation des écailles de péridotites alors que celui des gneiss monotones est moins profond. La figure 5 résume la chronologie des différentes étapes de la mise en place des roches du socle des Vosges Centrales dans leur contexte géodynamique.

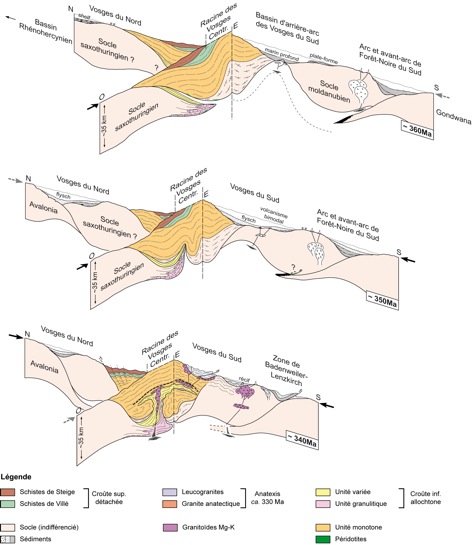

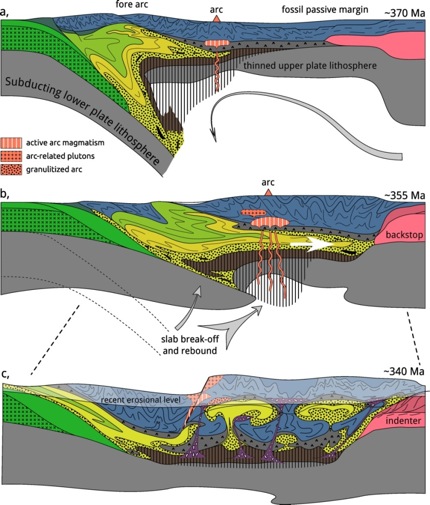

Fig 5 : les étapes de la subduction continentale

Le premier stade (-360Ma) correspond au début de la subduction continentale du bloc saxothuringien à l'Ouest sous le bloc moldanubien, à l’Est.

Le second stade (-350Ma) montre la remontée des unités inférieures du bloc saxothuringien et du manteau dans les unités de la croûte contientale du bloc moldanubien.

Le troisième stade (-340 Ma) montre l’intrusion des granites Mg-K, issus du mélange de liquide issu de la fusion de péridotite et de liquide issu de la fusion de granulite dans les unités du bloc moldanubien.

La figure 6 illustre les mécanismes de mobilité verticale au cours de l'orogénese varisque, d'unités continentales liées à la subduction et au "slab break-off". Le compartiment de gauche est le bloc saxothuringen, celui de droite, le bloc moldunabien. On remarque successivement la subduction continentale, le slab break-off et la mise en place des magmas intrusif.

Figure 6 : mobilité verticale des roches au cours de la subducion et du “slab break-off”

Remerciements et bibliographie

L’équipe de la lithothèque remercie M Hubert Whitechurch, professeur de géologie à l’EOST (Strasbourg) pour nous avoir guidé sur le terrain, pour la rédaction de cette fiche et sa contribution à différentes autres fiches présentées dans ce site ainsi que les géologues qui ont travaillé sur ces sujets, Anne - Sophie Thabaud et Étienne Skrzypek, à qui nous devons toutes les figures de la fiche et dont nous indiquons les références de leur thèse.

Tabaud A-S., 2012. Le magmatisme des Vosges : conséquence de subductions paléozoïques. Thèse Université de Strasbourg, 231 p.

Skrzypek E., 2011. Contribution structurale, pétrologique et géochronologique à la tectonique intracontinentale de la chaîne hercynienne d’Europe (Sudètes, Vosges). Thèse Université de Strasbourg, 416 p.