Kaiserstuhl : Sur le terrain

Généralités :

Le Kaisertuhl est un ancien complexe volcanique en forme de fer à cheval qui consiste en une séquence de roches pyroclastiques et de coulées de laves traversées par des intrusions dont les carbonatites du Badberg. La première carte géologique du Kaiserstuhl date de 1957 mais l'étude du complexe volcanique dure depuis 200 ans. Son nom proviendrait de l'endroit où se situait un tribunal en plein air du l'Empereur Otto III en 994.

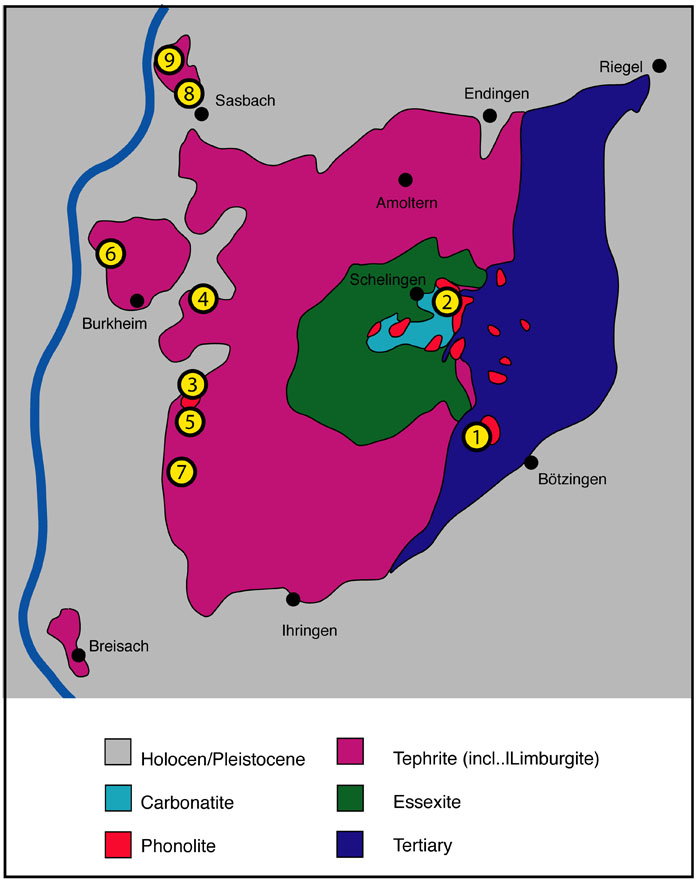

Carte géologique simplifiée :

Carte géologique simplifiée du Kaiserstuhl (source : www.tobias-weisenberger.de).

Carte géologique simplifiée du Kaiserstuhl (source : www.tobias-weisenberger.de).

NB : les numéros sur la carte ne correspondent pas aux arrêts mentionnés ci-dessous).

1. Carrière de phonolithe dite « carrière Hauri », Fohberg/Bötzingen

2. Carbonatite, colline de l’Orberg/Schelingen

3. Intrusion de phonolite, Kirchbergs/ Niederrotweil

4. Carbonatite extrusive, Henkenberg/Niederrotweil

5. Carbonatite extrusive, Kirchberg/Niederrotweil

6. Téphrite, Humberg/Sponeck

7. Téphrite, Büchsenberg/Achkarren

8. Néphélinite à olivine, Lützelberg/Sasbach

9. Limburgite, Limberg/Sasbach

Géologie :

Roches :

Le volcanisme est alcalin sous-saturé en silice, d'âge Miocène, appartenant à la province éruptive tertiaire d’Europe centrale. Des roches très particulières, les carbonatites sont emblématiques du massif.

Les roches magmatiques du Kaiserstuhl peuvent se classer en deux catégories :

1. Roches effusives :

- Les téphrites /essexites : minéraux caractéristiques : titanaugite, leucite, plagioclases, néphéline.

- La limburgite : minéraux caractéristiques : olivine, augite, magnétite.

2. Roches intrusives :

- Les phonolites : minéraux caractéristiques : feldspath alcalin, grenat, augite, titanite (sphène).

- Les carbonatites : minéraux caractéristiques : calcite, l'apatite, magnétite.

Au niveau géochimique, le diagramme ci-dessous présente la diversité de composition des roches du Kayserstuhl. Il montre que les roches du Kayserstuhl forment une série magmatique alcaline.

Diagramme TAS pour les roches du Kaysersthul

Proposition d’itinéraire et positionnement des premiers arrêts :

Arrêt 1 au Limberg (près de Sasbach) : loess et limburgite

En venant de France, après avoir traversé le pont de Marckolsheim (usine hydroélectrique), on prend la première route à droite, sur la route menant à Sasbach. On trouve alors la colline du Limberg à l'Est, à gauche de la route, le Rhin est à droite. Les premières carrières se trouvent le long de la route et des panneaux indiquent des sentiers aménagés, souvent en allemand et en français et concernent la géologie et la végétation.

Sur le parking 1, un bus peut facilement se garer. A partir de là, revenir le long de la route vers le Nord sur environ 150m puis traverser et prendre le chemin de l'autre côté de la route, sur environ 200m. Le long du chemin, à droite en montant on observe des affleurements de lœss. Il s'agit d'une roche sédimentaire détritique, relativement meuble, formée principalement de silice (quartz détritique) et de carbonate de calcium et d'argiles (souvent de la kaolinite).

Ces dépôts de couverture résultent du transport par le vent à moyenne et longue distance de limons issus de l'érosion éolienne, typiquement dans les régions désertiques et périglaciaires au cours des périodes glaciaires du Quaternaire. Il s’agit de dépôts très récents, mis en place au-dessus des roches volcaniques du Kaiserstuhl.

Un article très détaillé ainsi qu'une vidéo explicative sur le loess se trouvent sur la lithothèque en suivant ce lien

Affleurement de loess, le long du chemin

Dans la carrière à droite du chemin, on peut observer en partant du bas : des brèches magmatiques rouges constituées de blocs de roches magmatiques issus de la fragmentation d’une coulée de limburgite, une coulée de limburgite plutôt massive, un niveau plus clair de sédiments lacustres ou peut-être fluviatile (marnes, argiles, grès), sans doute remaniés au cours d'un épisode phréato-magmatique et datant du Burdigalien inférieur (daté grâce aux Vertébrés fossiles qu'on y a trouvé : tortues, rongeurs et lézards), un tuff phonolitique, une deuxième coulée de limburgite, bréchique.

Carrière du Limberg - Arrêt 1

Proposition de schéma de l'affleurement

Source : “Erläuterungen zur geologischen Exkursionskarte des Kaiserstuhl”, Freiburg - 1959

Violet : coulées de laves λ1, λ2 et λ3

Blanc : sédiments (Marnes, argiles, grès)

Rouge : tuff de néphélinite à olivine contenant des bombes volcaniques

Au Limberg, on observe des… limburgites. Il s'agit de basanites à phénocristaux d’olivine et d’augite. Les cavités présentes dans la roches sont des vacuoles d’origine magmatique (dégazage du magma). Elles sont souvent remplies de minéraux blancs tels les zéolites, l’aragonite ou la calcite.

Limburgite

Limburgite

Panneau de présentation au niveau de la carrière

Arrêt 2 au Limberg (près de Sasbach) : Coulée de limburgite et marnes

S’arrêter au niveau du petit parking, sur la droite de la route. Un bus peut aisément s’y garer. A pied, revenir environ 200 mètres en arrière le long de la piste cyclable puis traverser la route. Dans le chemin viticole, poursuivre encore 200m puis prendre le petit sentier à droite. En haut de la butte, on observe un bel affleurement, composé d'une partie centrale sombre et de deux ensembles plus claires de part et d’autre.

Affleurement de l'arrêt 2

- Dans la zone centrale, sombre, on trouve :

- des blocs, le plus souvent pluri-décimétriques, composés d’une roche sombre avec une pâte brunâtre, entourant des minéraux visibles et des vacuoles (bulles de gaz). Les minéraux noirs mats de formes rectangulaires relativement allongés, sont des pyroxènes (augite). Des olivines altérées de couleur brun-orangé. Des cristaux parfois blancs, parfois transparents, rayables à l'acier et faisant effervescence à HCl, sont des cristaux de calcites qui ont cristallisés secondairement dans les cavités. La roche est une roche volcanique de type basalte alcalin, une basanite particulière, appelée limburgite.

- sous cet ensemble et de part et d’autre, on observe les strates d'une roche sédimentaire beige, plus ou moins foncée. La roche principale fait pâte à l'eau (argile) effervescence avec HCl (calcaire), ne crisse pas sous la dent (pas de silice). Il s’agit d’une marne. Ces marnes se sont déposées dans un é=environnement aquatiqu calme comme l’indiquent la faune fossile lacustre qui y a été mise en évidence (tortues…).

Plutôt blanchâtres et friables dans les parties basses, ces marnes prennent une couleur brun-ocre et sont plus cohérentes au contact de la limburgite, elles ont subi un métamorphisme de contact, elles ont "cuit" au contact du magma chaud pour donner une porcelanite.

- Dans ces marnes, il existe également quelques niveau plus grossiers (grès et quelques galets) mis en place dans un environnement fluviatile. Certains galets, de quelques cm, sont constitués d’une roche foliée, avec des niveaux clairs contenant feldspath, quartz et des lits plus sombres de mica. Il s’agit de galets de gneiss, arrachés aux reliefs de la Forêt Noire par l’érosion et transportés jusqu’ici par des fleuves.

Dans la partie droite de l'affleurement, on observe les marnes recouvertes de Limburgite. Dans la coulée de limburgite on observe des "remontées" de marne, blanchâtre, (flèche rouge sur l'image ci-dessous) qui s'expliquent par l'importante pression exercée par la lave se mettant en place sur des sédiments marneux encore meubles et plastiques.

Partie Sud-Est de la carrière - Arrêt 2

Dans la partie gauche (NW) de l'affleurement, on observe les marnes déformées, plissées dans la partie supérieure. Certains niveaux présentent également de petits chevauchements (mise en place lorsque les contraintes appliquées sur la marne ont été trop importantes, induisant le passage d’une déformation plastique à cassante). Dans la partie inférieure, elles ne le sont pas. Entre les deux on peut repérer une surface de décollement (flèche verte sur la photo)

Partie Nord-Ouest de la carrière - Arrêt 2

Interprétation : (infographie Q.Boesch, Whitechurch, Duringer, Aichholtzer, Lescoutre - 2016)

L'ensemble de l'affleurement se comprend donc comme un "instantané" d'une coulée de lave limburgitique avançant vers un lac au fond duquel se trouvent des sédiments marneux non encore indurés. Le refroidissement solidifie la coulée sur ses bordures, tout en continuant à avancer, à la manière d'une chenille de char, d'où la bréchification. En arrivant au contact des marnes, il y a un métamorphisme de contact, la lave "cuit" les marnes. Le poids de la coulée crée une poussée de chaque côté et déforme les marnes. Même si la coulée arrive dans le lac et se met en place sous l’eau il n’y a pas formation de pillow lava car les laves sont trop refroidies et donc déjà trop solidifiées lorsqu’elle arrivent dans l’eau.

Une coulée actuelle, sans doute équivalente à celle qui a donné naissance à l'affleurement du Limberg (à la différence qu’elle n’arrive pas dans un lac).

(D'après planet Terre : Front actif d'une coulée de lave de type aa, flanc Sud du Pu'u O'o (Hawaii), juillet 2001)

Cette carrière est donc tout à fait exceptionnelle car on peut y voir à la fois des témoins, sédimentaires, volcaniques, métamorphiques et tectoniques de l’histoire régionale.

Elle se prête particulièrement bien à l’établissement d’une chronologie relative.

Arrêt 3 au Limberg (près de Sasbach) : Coulée de limburgite et marnes

En redescendant le chemin viticole d'une centaine de mètres, prendre le sentier sur la gauche. On arrive sur une parcelle de vigne située au cœur d'une ancienne carrière. En haut à gauche, on retrouve le contact entre la limburgite et les marnes.

Carrière au niveau du Limberg - Arrêt 3

Schéma interprétatif de la carrière - arrêt 3 (d'après Wimmenauer)

A droite on observe une partie plus rosée. Il s'agit d'un mélange de projection pyroclastique constitués d’un mélange très altéré de lapillis (projections de diamètres inférieur à 6 cm), de cendres volcaniques (inférieur à 2 mm) et de bombes volcaniques (supérieur à 6 cm). C'est un tuf à bombe.

Tuf à bombes

Dans cet affleurement, on observe de petits blocs de néphélinite à olivine, de teinte rougeâtre. A l’œil nu, des phénocristaux d’olivine (Attention, les minéraux verts visibles macroscopiquement sont des chlorites et non des olivines, qui sont très altérées) sont visibles ainsi que quelques pyroxènes. Au microscope, augite (pyroxène), néphéline (feldspathoïde), magnétite. L’altération produit de l’hématite et des carbonates, responsable des teintes rouges de la roche.

Attention : le front de taille de cette carrière est instable. Il faut veiller à ne pas trop s’en approcher.

Détail de l'affleurement - 3 blocs de néphélinite à olivine (le bloc du haut fait environ 5cm)

Détail de l'affleurement - bombe volcanique de forme fuselée

Arrêt 4 - Limberg - néphélinite à nodules de périodotite.

En revenant au parking 2, juste en face, de l'autre côté de la route, on peut observer un affleurement fait d'une roche microlithique sombre et très dense avec peu de minéraux visibles, quelques olivines altérées. Il s'agit de néphélinite, une lave très sous-saturée en silice, peu différenciée. Elle est datée de 15 Ma.

Dans cette matrice de néphélinite, on observe de grosses enclaves (une dizaine de cm) de péridotite altérée. Cela donne des indications sur l'origine du magma : le manteau. Cette roche est la plus primitive du Kaiserstuhl. Elle n’a subi qu’une évolution secondaire très limitée depuis la fusion du manteau sous-jacent.

La fracturation radiale observable autour des nodules s'explique sans doute par une dilatation des nodules lors de l'altération.

Affleurement - Arrêt 4

Détail de l'affleurement - Arrêt 4

Arrêt 5 au Kirchberg (Niederrotweil) : dôme de phonolite.

En venant de Niederrotweil, laisser la voiture devant l’église. Prendre le chemin à gauche qui monte vers les vignobles, traverser la ligne de chemin de fer et poursuivre tout droit le long de la colline (à gauche) et des vignes (à droite) sur 100 m. La carrière se trouve à gauche au bout d’une montée dont l’accès est fermé par une barrière. C’est un site protégé (nidation de nombreux oiseaux) et l'accès est interdit au printemps.

La carrière de phonolite du Kirchberg (entrée)

Les échantillons de phonolite sont riches en cristaux de sanidine, en baguettes blanchâtres (orthose de haute température), d’augite, noire et de grenats.

Le magma à l’origine des phonolithes est relativement riche en silice et donc visqueux. Lors d’une éruption la lave visqueuse s’écoule très mal, elle s’accumule sur place sans produire de véritable coulées. Il se forme alors un dôme de phonolithe. La viscosité de la lave empêche le magma de dégazer et ce dôme peut parfois se fragmenter et donner naissance à des nuées ardentes.

Les échantillons de phonolite sont riches en cristaux de sanidine en baguettes blanchâtres (orthose de haute température), d’augite et de grenats.

La phonolite

La phonolite

Interprétation : mise en place d’un dôme de phonolithe (infographie Quentin Boesch - 2016)

Arrêt 6 à Schelingen : carbonatites

700 mètres après Schelingen en direction de Balhingen on peut observer une carrière ouverte de carbonatite, directement en bordure de la route.

Une carrière plus intéressante est située plus haut sur la colline. Pour y accéder, contourner la carrière du bas par la gauche et monter à travers le pré puis sur un chemin environ 250 m au-dessus de la carrière. La seconde carrière de carbonatite se trouve à droite du sentier.

Schellingen - Carrière du bas, au bord de la route

Schellingen - Carrière du haut

Schellingen - Carrière du haut

Le bas relief

Le bas relief

Les échantillons de carbonatite sont composés principalement de grains moyens à grossiers de calcite, souvent de forme rhomboèdrique, avec des faces brillantes et bien développées selon des clivages parfaits, qui représentent 90% à 95% de la roche ! Les autres minéraux sont des micas noir (phlogopite), altérés, de couleur brun rouge, des minéraux sombres de magnétite et d’apatite vitreuse brun-vert. Localement la disposition des micas et magnétites forme un litage.

Les carbonatites ont fait intrusion dans les essexites, du cœur du massif et correspondent aux dernières manifestations volcaniques du Kaiserstuhl hormis les limburgites.

Carbonatite

Carbonatite

Formation de cette roche très particulière :

Longtemps considérée comme un calcaire métamorphisé en marbre par le volcanisme local, le caractère magmatique de la carbonatite fait aujourd'hui consensus. Sa formation serait due à la fois à un magma enrichi en CO2 et à une démixtion du magma en une lave silicatée "classique" et du magma carbonatitique. Ce type de roche volcanique est relativement rare car seulement 300 affleurements de carbonatites sont connus dans le monde et un seul volcan actif en produit encore aujourd’hui (Ol Doinyo Lengai en Tanzanie).

Sources :

- revue LAVE n°99

- ENS/Planet Terre : le kaiserstuhl et ses carbonatites

- Site Web du Dr. Tobias Weisenberger

- Gerhard Brügmann und Dieter Mertz, Exkursion zur Vulkanologie und Tektonik des Oberrheingrabens, 2009.