Kronthal - Sur le terrain

Voir article de synthèse sur le Grès vosgien.

Les carrières du Kronthal

Les anciennes carrières du Kronthal sont ouvertes dans la formation du Grès vosgien du Trias inférieur (Buntsandstein). Il est aussi possible d’observer quelques blocs de la formation sus-jacente du Conglomérat principal, tombés du haut de la falaise.

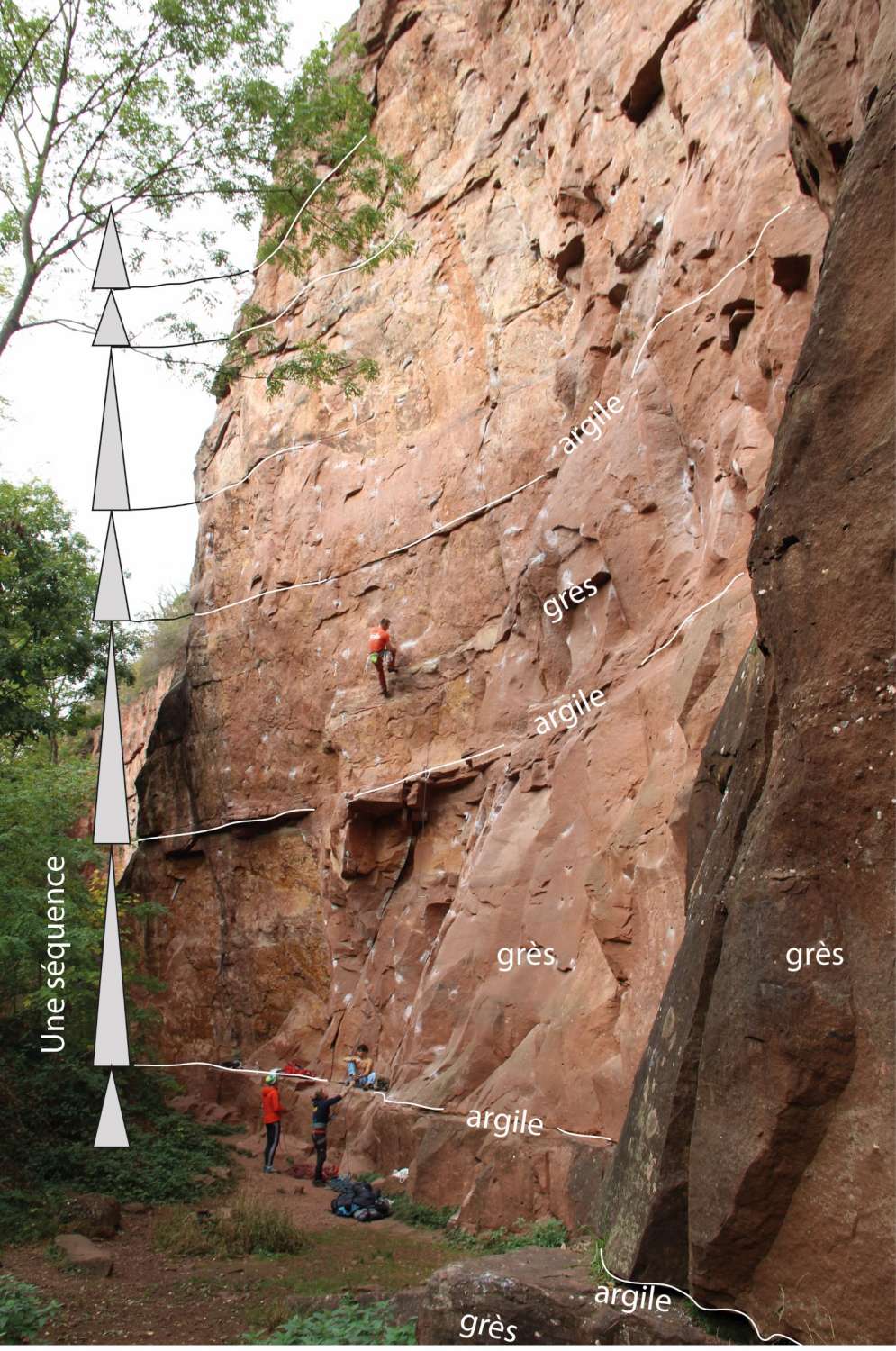

La carrière permet d’observer essentiellement des grès siliceux (grains de quartz de 0,3 à 0,5 mm, cimentés par du quartz) colorés en rose par la présence d’oxydes et d’hydroxydes de fer III et un conglomérat à galets siliceux (quartz filonien et quartzite). Il existe de minces niveaux d’argilites ou de pélites rouges.

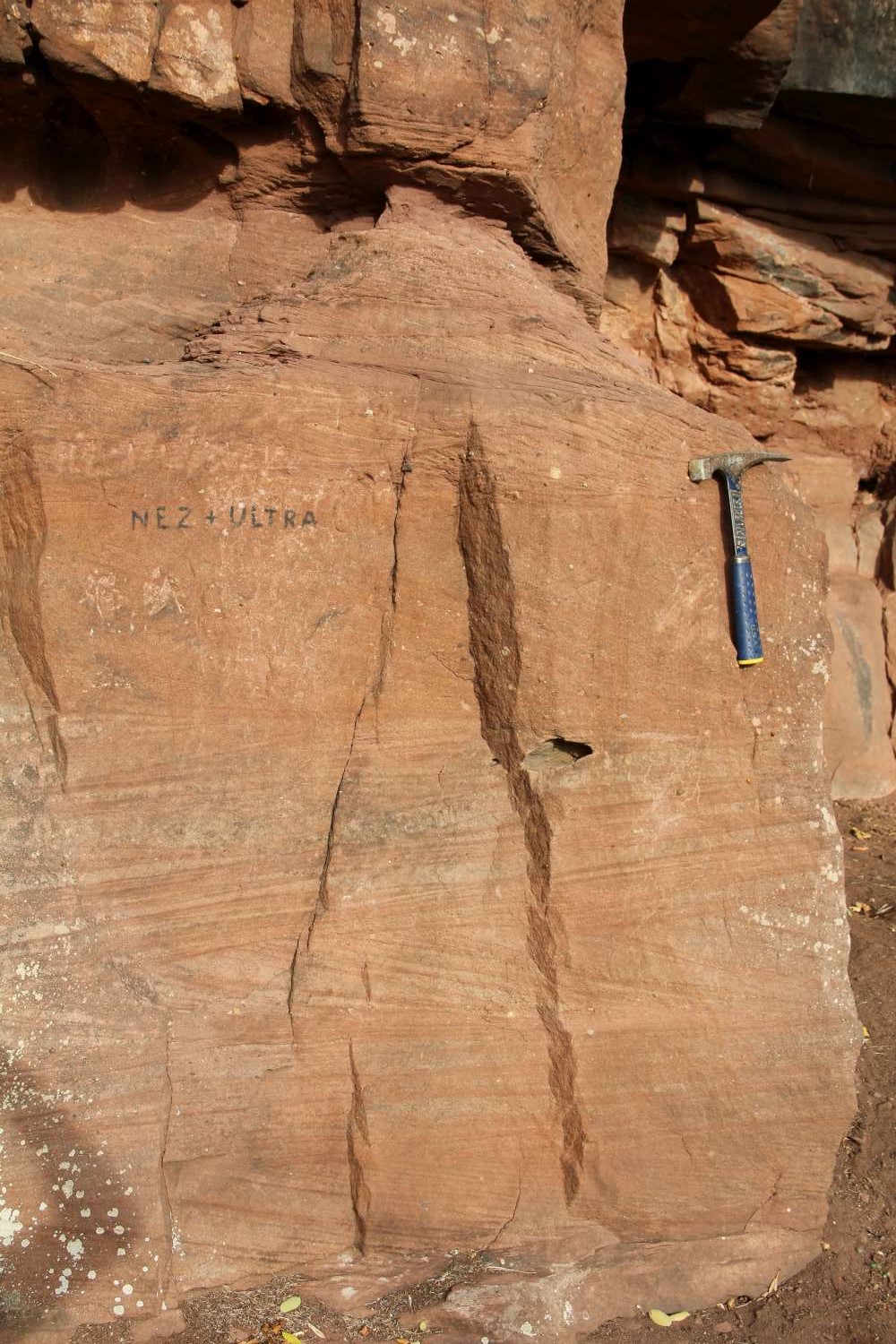

L’observation de la lithologie (bon tri granulométrique et présence de galets émoussés) permet de proposer un transport par l’eau. Les litages obliques observables correspondent à des mégarides de courant ou à des barres fluviatiles vues en coupe. Ces structures sont formées par l’action d’un écoulement d’eau unidirectionnel, de vitesse importante. Les litages obliques indiquent des paléocourants dirigés vers l’est ou le nord-est. Les reliefs source de ces particules se situaient donc à l’ouest de notre région (emplacement du Massif armoricain actuel). Il est également possible d’observer des rides de courant sur certains blocs qui indiquent les mêmes directions de paléocourants. La forme émoussée des galets (malgré leur grande dureté) indique un transport prolongé.

Figure 1 : Affleurement du Kronthal.

Figure 2 : Echantillon de Grès vosgien du Kronthal. Il s’agit ici d’un faciès grossier (quasiment conglomératique) permettant de bien visualiser les grains de quartz.

Figure 3 : Niveau de Grès vosgien contenant de nombreux galets de quartz et de quartzite, indiquant un transport prolongé par l’eau.

Figure 4 : Echantillon de Conglomérat principal du Kronthal.

Figure 5 : Litages obliques au Kronthal. Ces litages sont formés lors de la progradation d’une barre fluviatile, ils indiquent un écoulement vers la droite donc vers l’est.

Figure 6 : Litages obliques au Rocher du Lion. Ces litages indiquent un écoulement vers le premier plan à droite donc vers l’est. La coupe n’est pas parfaitement perpendiculaire au paléocourant.

Figure 7 : Litages obliques au Rocher du Lion. Ces litages correspondent à des rides ou mégarides de courant vues en coupe et indiquent un écoulement vers la droite donc vers l’est. Les litages obliques sont soulignés par des lamines de granulométrie différente.

Figure 8 : Rides de courant sur une dalle de grès du Kronthal. Les crêtes des rides sont perpendiculaires au sens d’écoulement, indiquant un écoulement vers l’est.

L’affleurement présente des niveaux d’argilite couronnées de fentes de dessiccation indiquant des épisodes de sédimentation en milieu plus calme (lien avec le diagramme de Hjulström), suivies de périodes d’émersion. La diversité des lithologies (grès, argilite, conglomérat) et des figures sédimentaires indique donc des changements dans la vitesse des courants.

Les niveaux gréseux à litages obliques, recouverts de niveaux argileux correspondent à une séquence de comblement d’un ancien chenal fluviatile. En effet, à mesure que les chenaux fluviatiles se comblaient, l’épaisseur de la tranche d’eau et la vitesse des courants se réduisait formant des niveaux de granulométrie de plus en fine associés à des litages obliques de plus en plus petits. De nombreuses séquences d’une épaisseur moyenne de 3 mètres sont observables. Elles sont délimitées par des niveaux horizontaux d’argilite rouge.

La base de ces séquences renferme très souvent des galets mous d’argilite. D’après le principe d’inclusion, ces galets mous sont antérieurs au sable dans lequel ils ont été inclus. En effet, une séquence débute par une phase d’érosion (lors d’une crue par exemple) permettant le creusement d’un chenal. Cette érosion est capable d’arracher les derniers dépôts de la séquence précédente (l’argilite), puis d’emballer ces galets dans du sable qui se transformera en grès. Le chenal ensuite formé se comble peu à peu, essentiellement avec du sable qui se transforme ensuite en grès.

Figure 9 : Niveau d’argilite avec fentes de dessiccation au Kronthal. Le mince niveau d’argilite rouge sombre a été craquelé puis recouvert et moulé par du sable (actuellement transformé en grès).

Figure 10 : Des galets mous d’argilite au Kronthal. La strate de roche est vue de dessous. Le mousqueton donne l’échelle. Les traces blanches correspondent à des dépôts de magnésie utilisée par les grimpeurs.

Figure 11 : Des galets mous d’argilite au Kronthal. Diamètre des gros galets mous : environ 30 cm.

Figure 12 : Des galets mous d’argilite en coupe transversale au Kronthal.

Figure 13a : Séquences de comblement de chenaux au Kronthal.

Figure 13b : Séquences de comblement de chenaux au Kronthal.

Le grès extrait de ces carrières a été utilisé comme matériaux de construction, notamment pour la construction de certaines parties de la cathédrale de Strasbourg (uniquement les parties en Grès vosgien, la majorité de l’édifice étant construite en Grès à Voltzia). Des trous de barre à mine avec des fractures radiales encore visibles sur la paroi indiquent une exploitation à l’explosif (uniquement durant les périodes d’exploitation les plus récentes).

Par sa porosité et sa perméabilité, le Grès vosgien est aussi une excellente formation aquifère. Les communes situées autour du Kronthal ont réalisé plusieurs forages d’une centaine de mètres de profondeur dans cette formation et y puissent l’eau destinée à l’alimentation en eau potable.

Le rocher du Lion

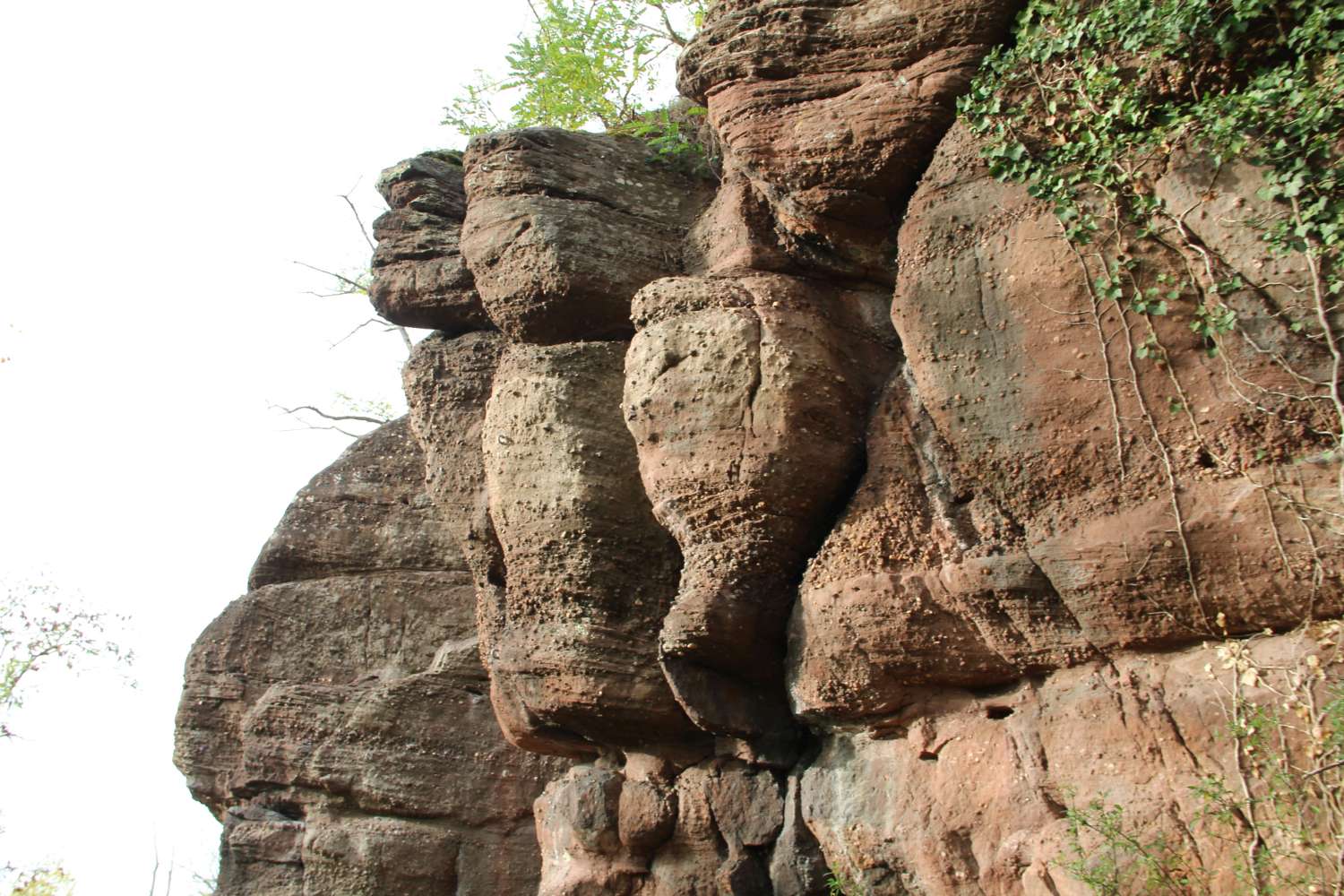

Le Rocher du Lion permet d’observer la transition entre la formation du Grès vosgien et celle du Conglomérat principal. La granulométrie plus importante du Conglomérat principal indique un hydrodynamisme plus important. Les galets émoussés malgré leur nature siliceuse indiquent également un transport prolongé.

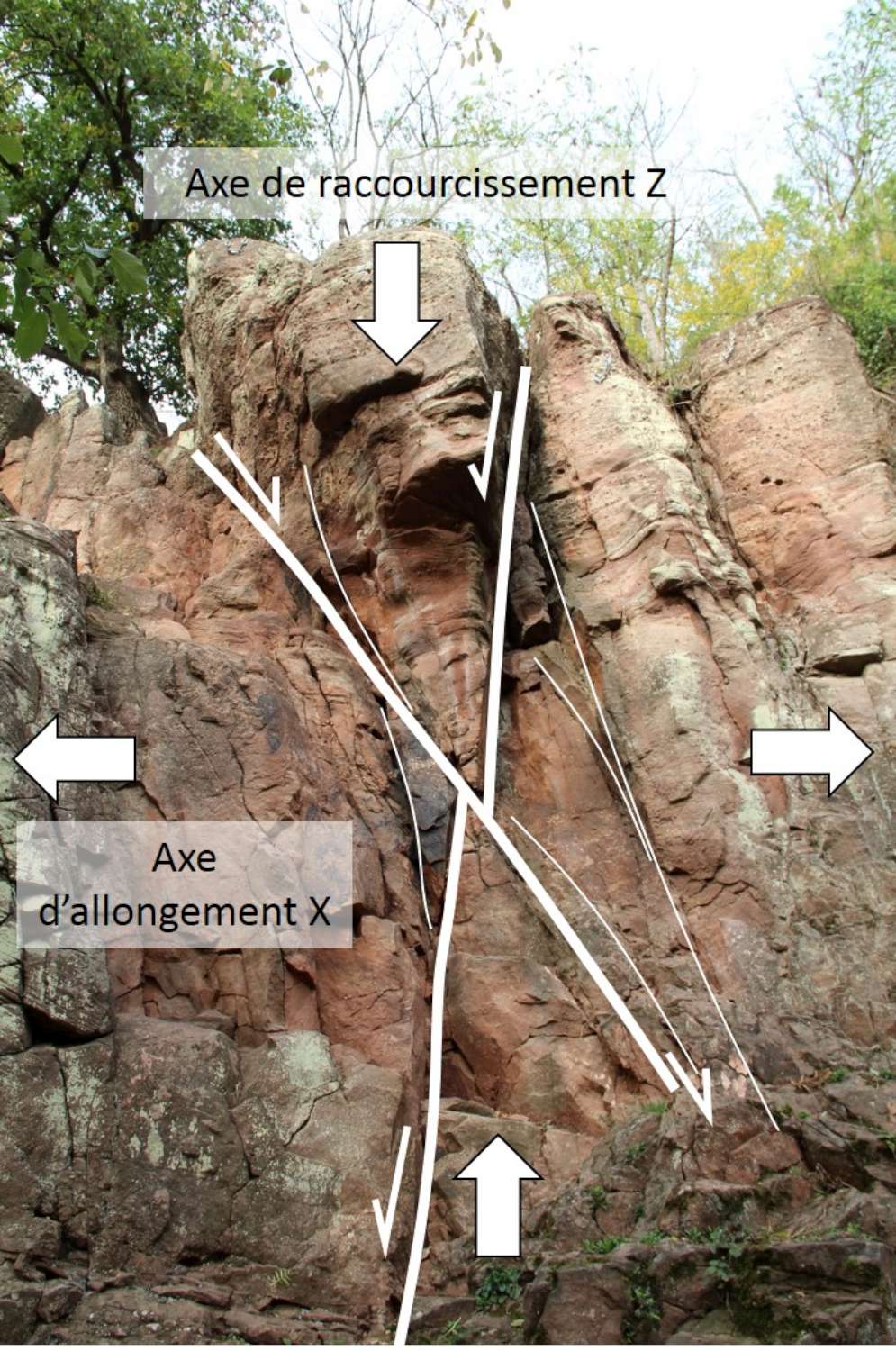

Le Rocher du Lion permet d’observer de nombreuses diaclases et de belles failles normales conjuguées de direction N-S et pentées soit vers l’est soit vers l’ouest. Lorsque le miroir de ces failles est dégagé il est possible d’observer des stries de glissement verticales, indiquant un abaissement du toit de la faille. Ces failles indiquent un allongement E-W et un raccourcissement vertical. Puisque l’on observe des failles conjuguées, il est possible de replacer la contrainte principale σ1 orientée verticalement. Ces failles normales sont à mettre en relation avec la formation du Fossé rhénan à partir de l’Eocène-Oligocène. Certaines de ces failles sont remplies de barytine (minéral de formule BaSO4), un minéral formé par la précipitation d’ions contenus dans l’eau qui pouvait circuler dans ces fractures.

Figure 14 : L’affleurement du Rocher du Lion.

Figure 15 : Transition entre le Grès vosgien (bas) et le Conglomérat principal (haut) au Rocher du Lion.

Figure 16 : Le Conglomérat principal au Rocher du Lion. L’érosion différentielle entre strates de granulométrie différente est bien visible.

Figure 17 : Diaclases au Rocher du Lion.

Figure 18 : Failles normales conjuguées au Rocher du Lion, délimitant un petit graben.

Figure 19 : Miroir de faille recouvert d’un placage de barytine et de stries de glissement au Rocher du Lion. Les stries verticales indiquent un déplacement vertical des blocs séparés par la faille.

Figure 20 : Failles ou diaclases remplies de barytine au Rocher du Lion.

Le Kronthal dans son contexte géologique :

Le Kronthal correspond à un horst, c’est-à-dire un compartiment tectoniquement surélevé, délimité de part et d’autre par des failles normales. Ce horst est délimité à l’est par le Fossé de Balbronn et à l’ouest par le Fossé de Wasselonne. Cette morphologie de horst ressort bien dans le paysage. En sortant du Kronthal vers l’ouest, c’est-à-dire vers Wasselonne, il est possible d’observer des calcaires du Muschelkalk (Trias moyen) à la même altitude que le Grès vosgien (alors que les calcaires du Muschelkalk sont en principe situés plus de 150 mètres au-dessus du Grès vosgien). Il en va de même à l’est où affleurent les formations du Trias moyen et supérieur à la même hauteur que le Grès vosgien (Marlenheim, Wangen, Balbronn).

Le Grès vosgien donnant naissance à des sols peu fertiles et très secs, le horst du Kronthal est recouvert de forêts tandis que les environs sont recouverts de vignes, de champs ou de prairies établis sur des sols plus fertiles.

Figure 21 : Coupe géologique à travers le Kronthal.