Pechelbronn - Sur le terrain

Histoire du site de Pechelbronn.

Les données suivantes ont été obtenues par l’intermédiaire du musée français du pétrole de Pechelbronn.

Les 1ères traces écrites attestant de la présence de pétrole à Pechelbronn datent de 1498. L'historien Joseph Wimphelin parle d'un liquide graisseux utilisé comme « remède bienfaisant ». La 1ère exploitation du gisement date de 1734 et dès 1741 la 1ère société pétrolière par action est créée.

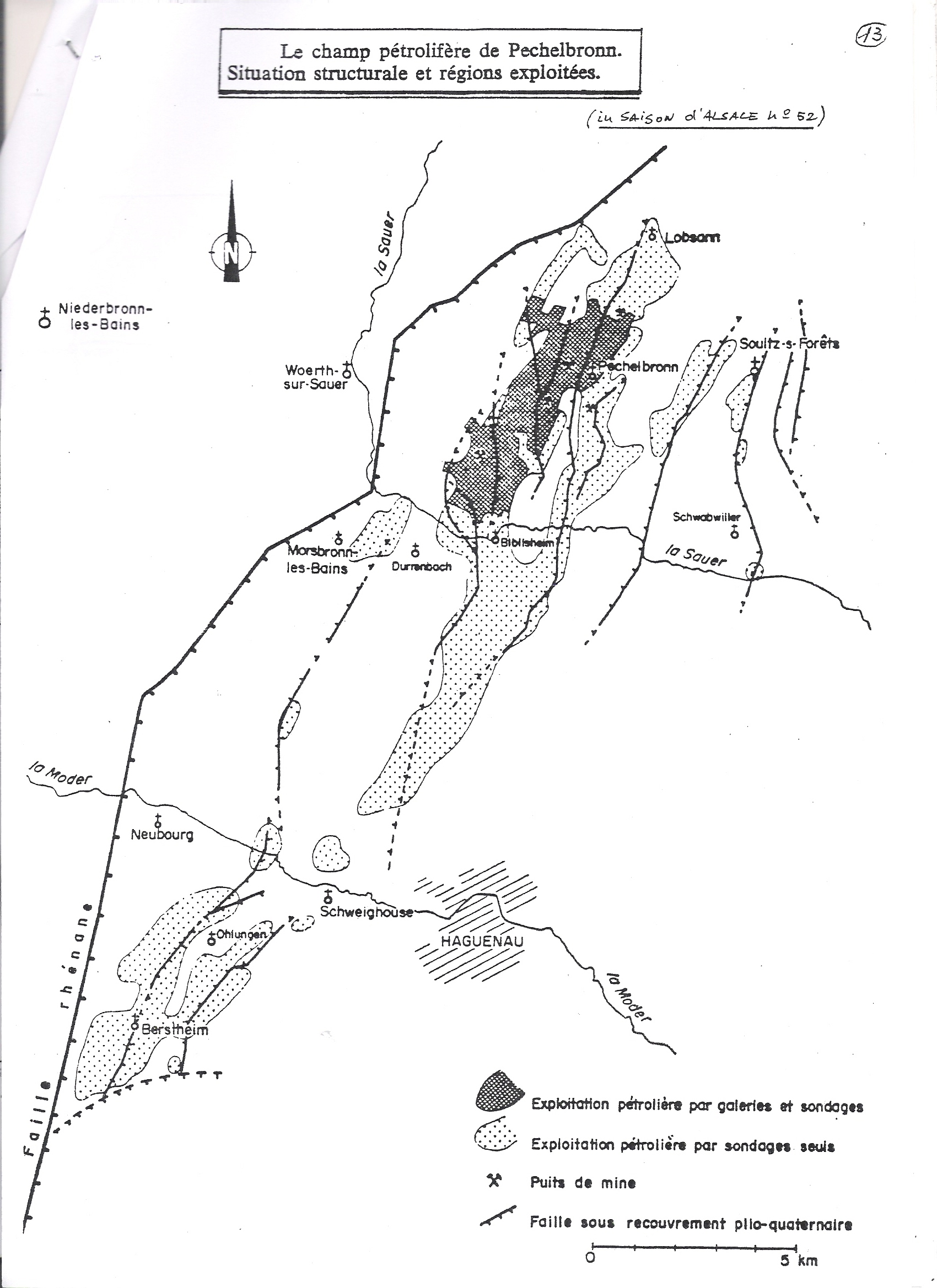

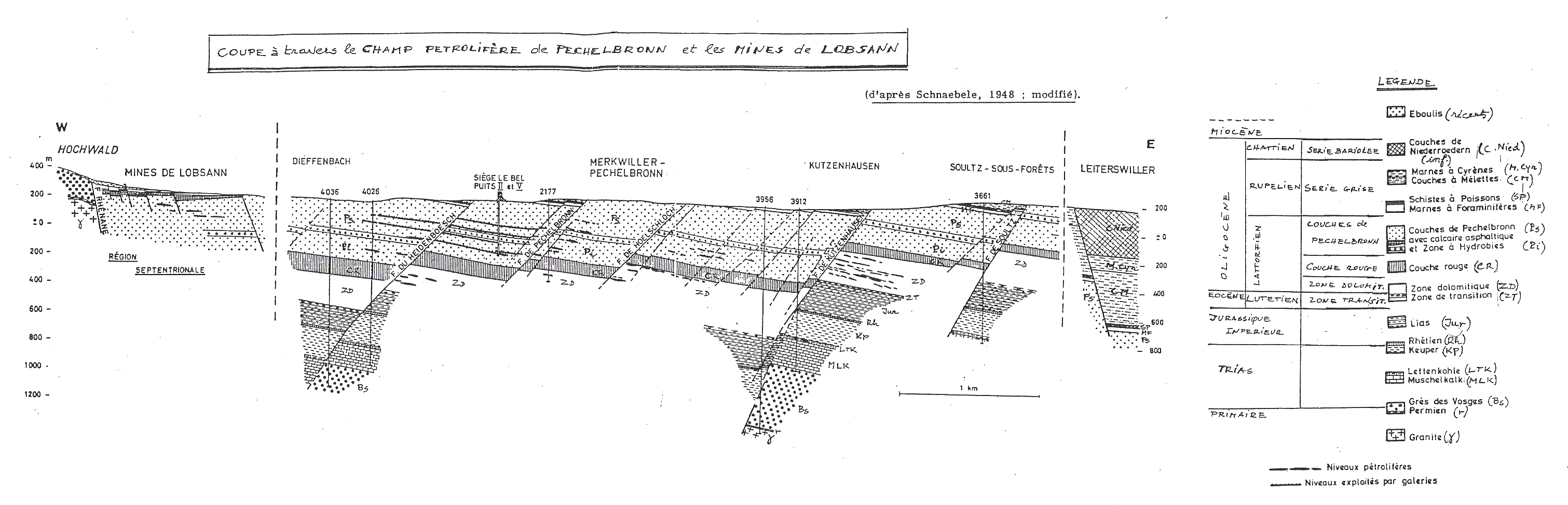

Fig 1. Le champ pétrolifère de Pechelbronn.

Les techniques d'exploitation se succèdent sur le site de Pechelbronn :

- 1742 : exploitation de sable bitumineux

- 1865 : exploitation de l'huile de suintement

- 1879 : forage mécanique (sondages jusqu'à 300 - 700 m de profondeur ; puis progressivement ils sont allés jusqu'à 1200 m de profondeur), puis installation d'une pompe à balancier si de l'huile était découverte).

- 1917 : exploitation par galeries de mine (type d'exploitation unique au monde)

Parallèlement à l'exploitation il y a :

- la construction de la raffinerie (fin XIXèmes)

- 1919 : création de "l'école technique des pétroles" devenue l'IFP (Institut Français du Pétrole) à Pechelbronn (qui a été transférée à Strasbourg en 1923, puis à Paris en 1939)

- 1ère école de maîtres sondeurs : des spécialistes alsaciens ont été formés à Pechelbronn et ont sillonné le monde afin de transmettre leur savoir-faire

- dès 1927 : début de la prospection électrique (méthode géophysique).

- Dès 1955, les gisements pétrolifères arabo-persiques (qui sont plus rentables) sont découverts et la fin de l'exploitation de Pechelbronn s'annonce.

- Dès 1962 la production diminue et le site est fermé en 1970.

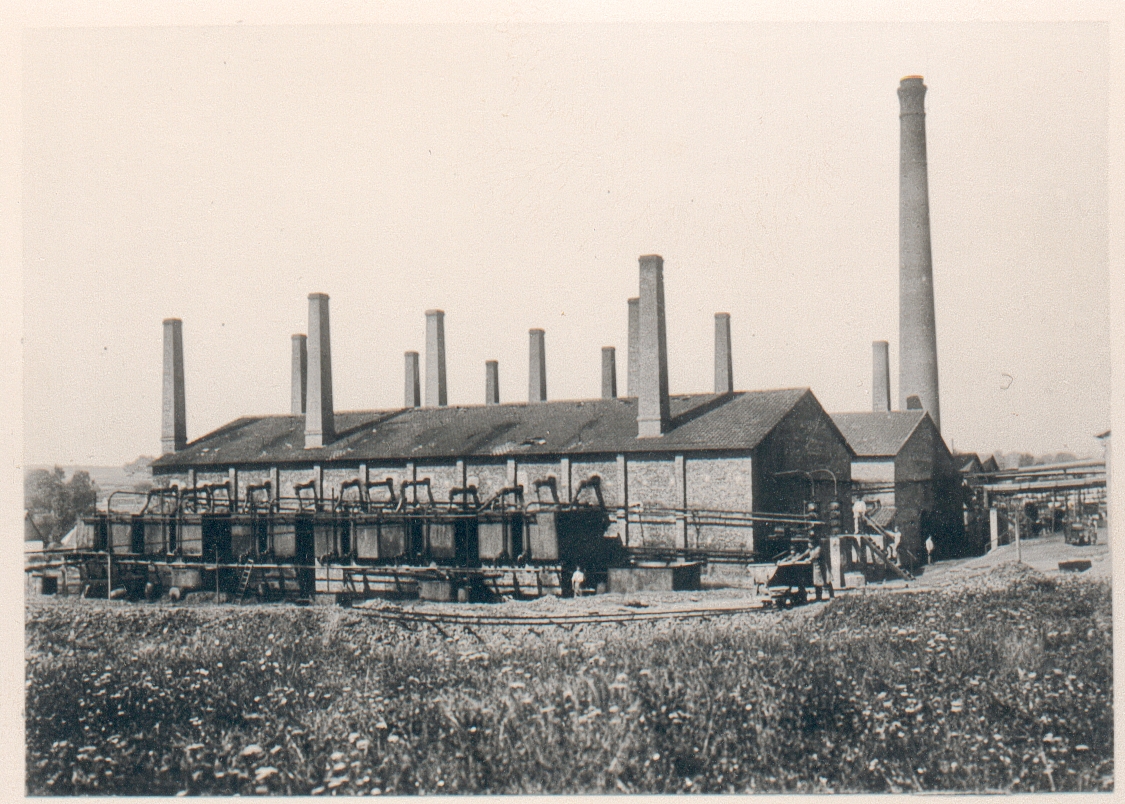

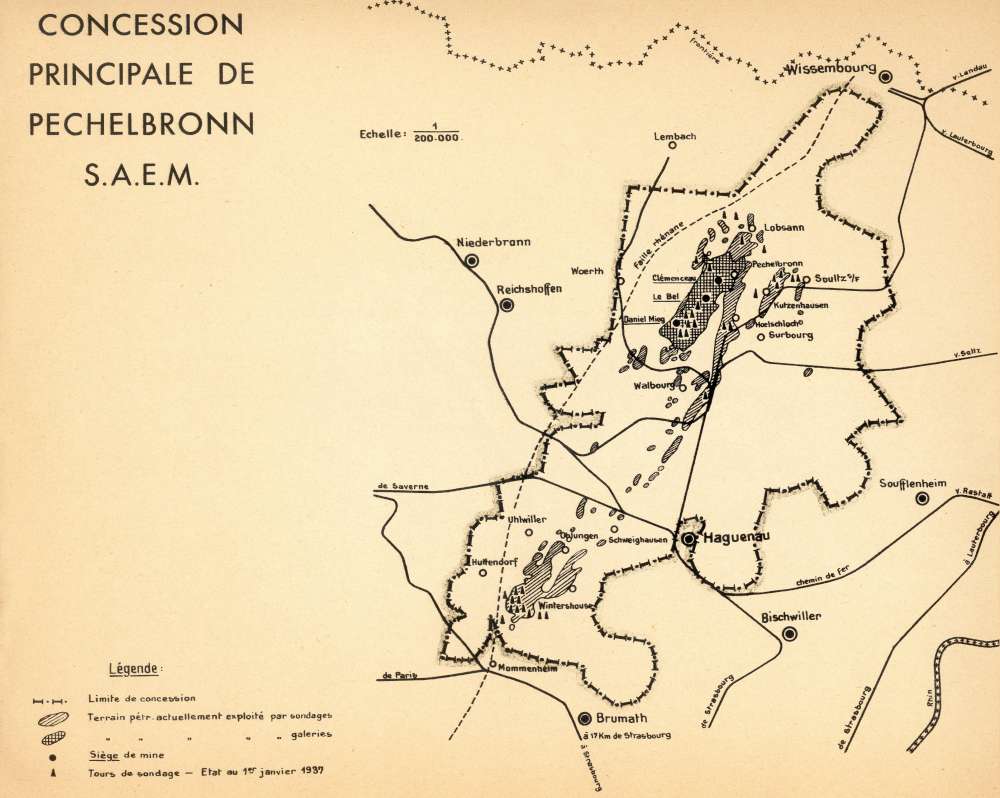

Fig 2. de Gauche à droite: ancienne distillerie d'huile brute ; Carte des concessions de la société commercialisant des huiles de graissage pour l'industrie (marque Antar) ; Enseigne historique de mines d'asphalte.

La question la plus importante pour le géologue est de savoir : quelle est l’origine du pétrole et comment celui-ci peut s'accumuler jusqu'à constituer un gisement exploitable ?

La formation du pétrole de Pechelbronn.

On se pose donc les questions de la source du pétrole : quelle est la roche mère ? quelle est son origine ? de quel type de kérogène s’agit-il ? Se pose également la question de son accumulation dans des réservoirs qu’il faudra caractériser.

Premièrement Pechelbronn est situé au Nord de l’Alsace, non loin de la bordure ouest du Fossé rhénan, orienté grosso modo selon un axe SSE-NNW. L’histoire géologique du fossé aura son importance dans la formation du pétrole.

Une première approximation concernant la recherche de la roche mère est de chercher la présence de roche riche en matière organique dans l’empilement sédimentaire du bassin à l’aplomb de Pechelbronn (Fig 3.).

Fig 3. Coupe géologique (ancienne) obtenue par des données de forages.

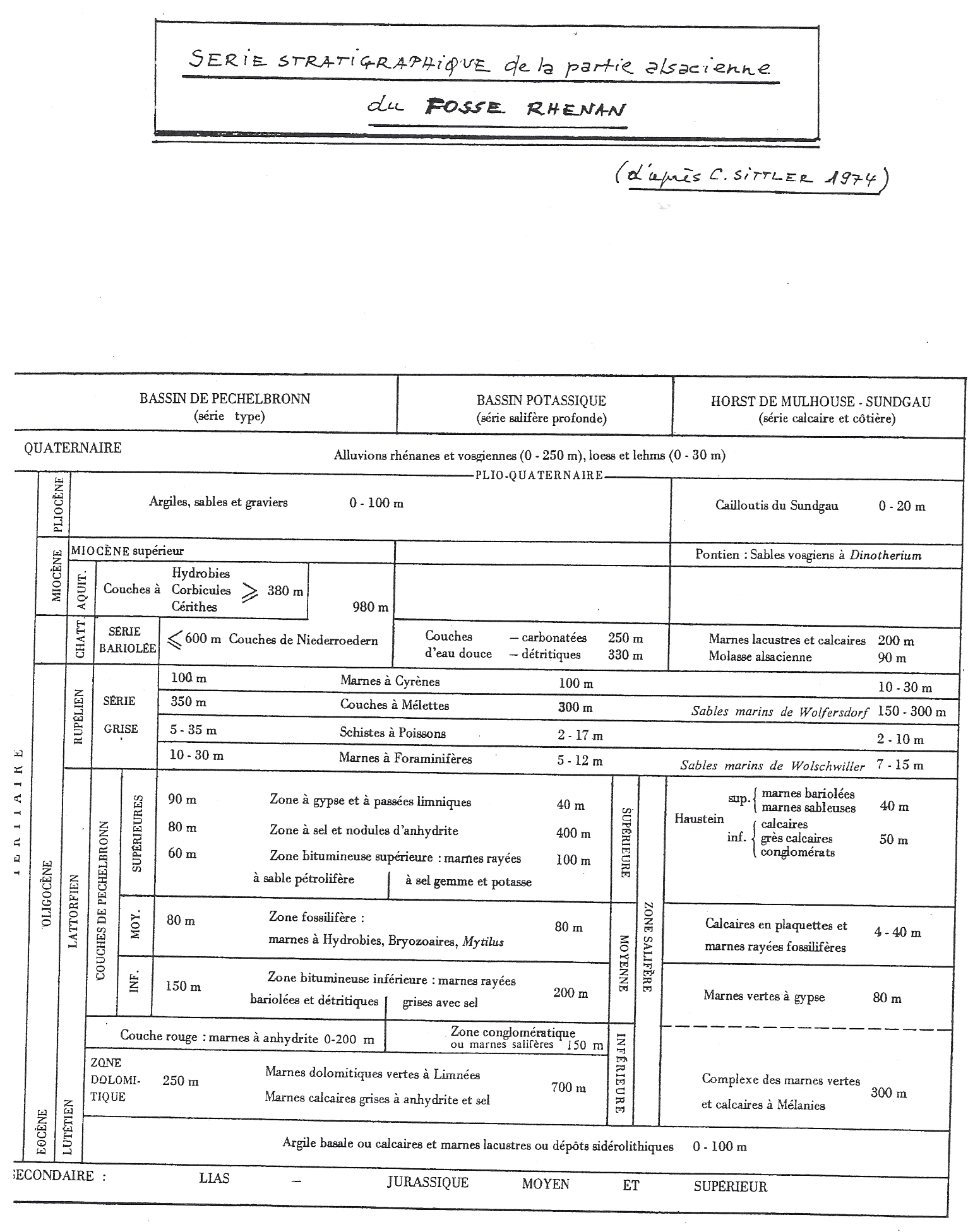

Une description de la sédimentation peut être donnée par le tableau (fig 4.) qui correspond à la série stratigraphique de la région.

Fig 4. Série stratigraphique du sous-sol de Pechelbronn.

Au sein de cet empilement on distingue deux couches riches en matière organiques, les Schistes carton du Toarcien (Jurassique inférieur, Lias) et les Schistes à poissons du Rupélien (Oligocène, Tertiaire). En effet, on y mesure des valeurs de COT (exprimé en pourcentage massique et qui représente la masse de carbone organique d’une roche en gramme pour un gramme de cette roche le tout multiplié par 100) de 8% pour les Schistes carton et de 4 à 5,5% pour les Schistes à poissons.

Les données sont issues de la thèse intitulée "Petroleum system and thermal history of the Upper Rhine Graben" de Johannes Josef Böcker disposnible via ce lien. On se propose ici de résumer les principales informations de cette thèse concernant le site de Pechelbronn et plus particulièrement sur ces deux formations géologiques.

Les Schistes à poissons.

Pour cette formation la valeur de l’indice hydrogène (IH) a été calculée. Il s’agit du rapport entre une valeur nommé S2 (quantité d’hydrocarbures en mg libérée par gramme de roche lors d’un chauffage entre 300 et 400°C à un état immature) et la valeur du COT. Cette donnée comprise entre 450 et 550 mg HC/g de COT permet de connaître une capacité de genèse d’huile, c'est à dire un potentiel pétrolier, selon la part de matière organique se trouvant dans la roche.

Ainsi, une valeur importante de l’indice hydrogène donne une indication sur une capacité importante à générer du pétrole qui sera alors de qualité et donc économiquement rentable.

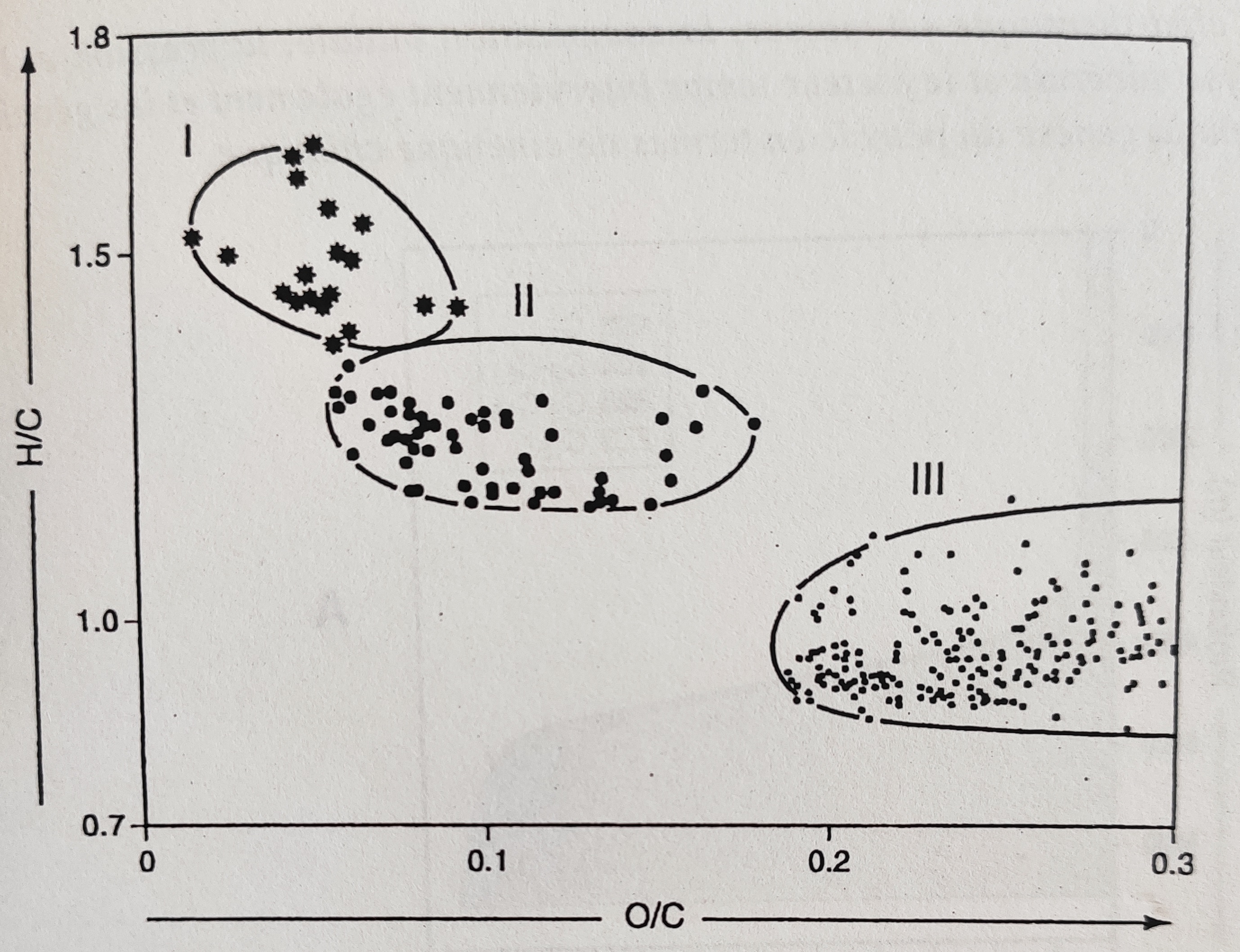

Par ailleurs, l’IH permet aussi de catégoriser le kérogène lorsqu’il est couplé à l’indice Oxygène exprimé en mg de CO2 libéré suite à une pyrolyse par gramme de matière organique. On réalise pour cela le graphique de l’IH en fonction de l’IO, les différentes aires du graphique correspondent aux 3 types de kérogènes (fig. 5) :

Kérogène de Type I : issu de la matière organique produite en milieu d’eau douce, produite par des algues et des bactéries ;

Kérogène de Type II : issu de la matière organique produite en milieu marin, produite par des organismes planctoniques ;

Kérogène de type III : issu de la matière organique produite en milieu continental par les végétaux terrestres.

Fig. 5. Diagramme de Van Krevelen (D’après Géologie sédimentaire : bassins, environnements de dépôts, formation du pétrole Bernard Biju-Duval).

Dans notre cas, le kérogène identifié est de type II et les organismes à l’origine du pétrole sont des diatomées.

Nous avons donc une roche riche en matière organique et pouvant être considérée comme un kérogène c’est-à-dire contenant suffisamment de matière organique insoluble pouvant produire des hydrocarbures suite à la diagénèse.

Comment la production d’hydrocarbures s’est-elle réalisée à partir de cette formation sédimentaire ? Autrement dit, comment expliquer la formation de pétrole à partir du kérogène contenu dans une formation peu profonde au sein du Fossé rhénan ?

Toujours d’après la thèse de Johannes Josef Böcker, une mesure de réflectance de la vitrinite (composé donc la réfléctance augmente au cours de la maturation du kérogène et pouvant servir d'indicateur de la température maximale subie par l'échantillon) prélevées au niveau de différents puits permet de déterminer si la roche a atteint une maturité suffisante pour produire de l’huile. En effet, la vitrinite dérive de molécules organiques et sa réflectance indique le degré de carbonisation que ces molécules ont subi. Par comparaison les charbons présentent une valeur de réflectance de la vitrinite VRr de 1 à 1,1%. Si la réflectance est proche de 1% cela veut dire que la roche s’est trouvée dans la fenêtre à huile et a pu générer des hydrocarbures.

On trouve ainsi des valeurs de réflectances importantes (0,7%) au centre du bassin, ce qui fait de cette emplacement une zone de ''cuisine'' c'est à dire de transformation du kérogène en huile par craquage thermique.

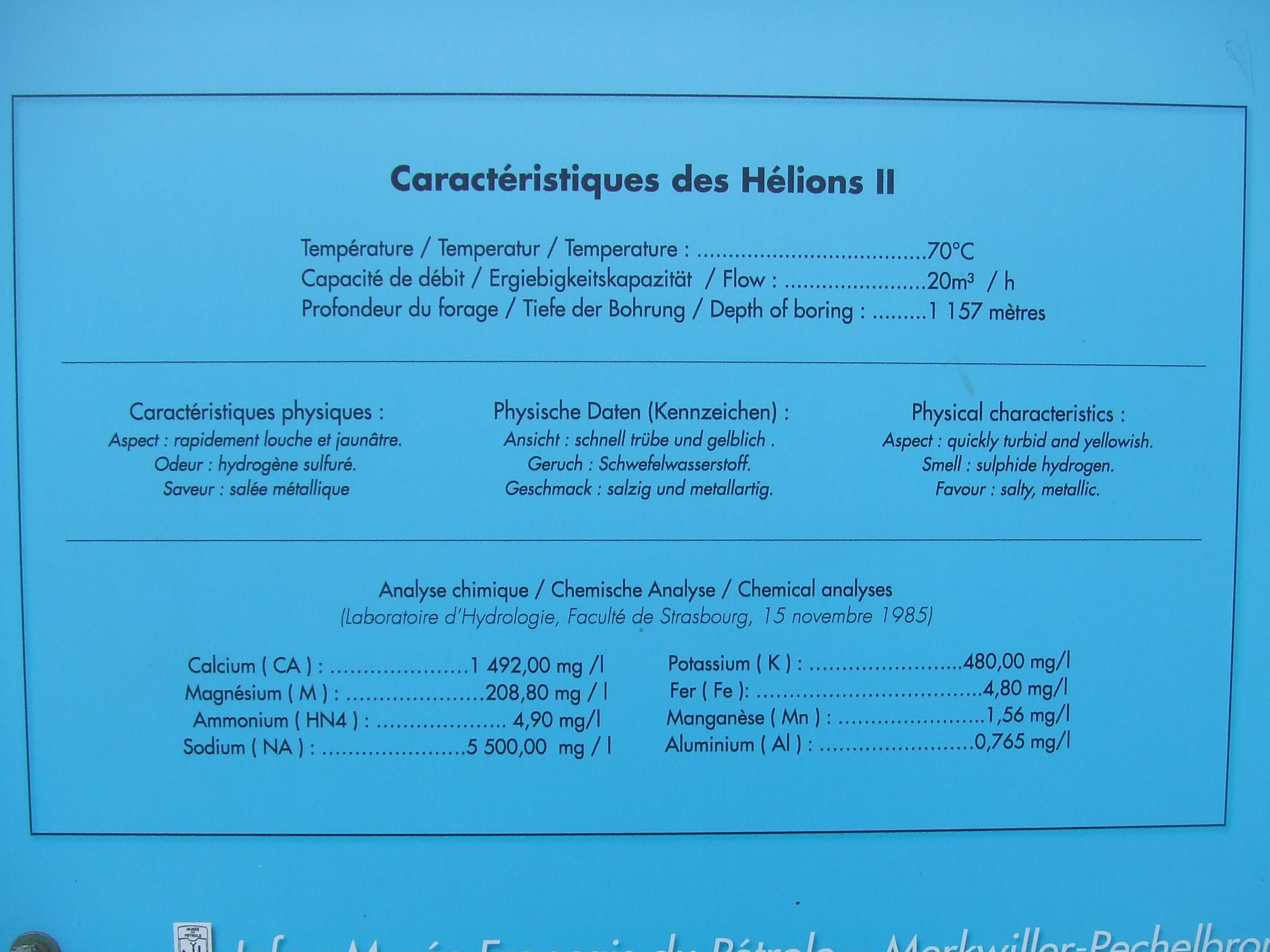

Cependant, Pechelbronn est proche de la bordure Ouest du bassin, là où les valeurs, plus au Nord, en Allemagne, sont nulles. Pechelbronn présente cependant une autre particularité au sein du fossé : un gradient géothermique important. On trouve ici des sources d’eau chaudes comme l’atteste la source les Hélions II (Fig.6 et 7).

Fig. 6. La source d'eau chaude "les Hélions II"

Fig 7. Caractéristiques de la source les Hélions II.

Lors de la recherche de pétrole en 1910, on découvre l'arrivée d'une eau thermale qui a une température de 76°C et un débit de 15m3 par heure. Cette source a été exploitée quelques temps, d'abord par la société pétrolifère puis par une famille de restaurateurs du village (hôtel Engel (Fig 8), Ets thermal privé) pour ses vertus bienfaisantes.

Fig 8. Photographie des Ets thermal.

L'eau de la source Hélions II va être valorisée en géothermie de moyenne température. Ce puits produit de l'eau géothermale par artésianisme (sans pompe de production). Le robinet est fermé depuis octobre 2010 car l'eau va être utilisée dans un projet de valorisation d'énergie géothermique. La filiale ES géothermie de Strasbourg va piloter le projet et en sera le maître d'œuvre.

Dans le contexte de production d’huile, il est possible que ce flux hydrothermal soit arrivé à proximité du kérogène à la faveur des failles, la base du Tertiaire étant imperméable.

Ainsi, une partie du pétrole de Pechelbronn a une origine Tertiaire. Il a été produit par une roche mère formée par une sédimentation planctonique en condition anoxique au Rupélien. Cette roche a bénéficié de facteurs favorables au craquage du kérogène du fait du contexte géologique de bordure de bassin, une zone fracturée avec un fort gradient géothermique.

Les Schistes carton.

La deuxième roche mère du pétrole correspond aux Schistes cartons du Lias et en constitue la principale source. Comment explique-t-on la genèse de ce pétrole ?

L’histoire géologique de ce pétrole est complexe et riche des nombreux évènements géologiques du Jurassique à l’actuel. A l'aplomb de Pechelbronn, il s’avère que cette roche mère est immature, c’est-à-dire qu’elle n’a pas subit une maturation ou ''cuisson'' suffisante à la genèse du pétrole à partir du kérogène. De plus, des parties de cette formation ont été érodées à la faveur d’une exhumation des roches. En effet, on observe dans le fossé Rhénan jusqu’à 115 Ma de lacune sédimentaire entre le Dogger (Jurassique Moyen) et l’Eocène (Tertiaire). Comment alors produire du pétrole si la roche mère est en partie érodée et immature ?

L’explication est alors la migration latérale du pétrole. en effet, dans le centre du Fossé rhénan cette même roche mère a été davantage enfouie, à une profondeur compatible avec la fenêtre à huile. L'huile générée au sein des Schistes cartons du centre du Fossé rhénan a ensuite migré vers la surface et latéralement jusqu'à imprégner les sables et grès de l'Oligocène (couches de Pechelbronn). La géométrie du bassin laisse à penser que les migrations se sont effectuées du Nord vers le Sud-Ouest.

Par ailleurs, la migration du pétrole à partir des roches mères du Lias pour l’ensemble du bassin est complexe et s’est effectuée vers des roches réservoirs plus anciennes. Pour davantage de détails concernant ces processus nous vous invitons à consulter la thèse de Johannes Josef Böcker.

Les roches réservoirs ou roche magasins.

On remarque que le système pétrolier de Pechelbronn existe par la capacité de retenir de l’huile au sein de réservoirs. Ceux-ci sont constitués par des roches poreuses nommées les couches de Pechelbronn, d’âge Tertiaire. Des sables et grès, sous forme de lentilles (anciens chenaux) constituent ces réservoirs dans le gisement de Pechelbronn. Dans les anciennes mines d'asphalte de Lobsann, la roche réservoir est constituée de calcaires. Le sel et les marnes (imperméables) assurent une étanchéité du toit du réservoir perturbé toutefois par la présence de failles.

En conclusion l'histoire du pétrole en Alsace est double, une histoire humaine et géologique qui est complexe au sein d'un contexte tectonique particulier.